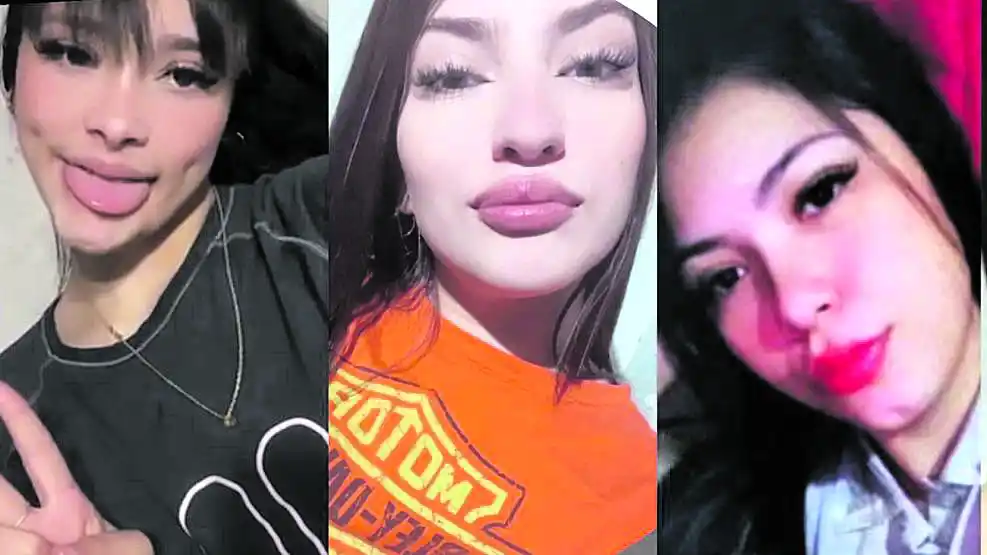

En los días posteriores al triple crimen de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena, Brenda y Lara, la discusión pública se trabó en una pregunta que parecía urgente: ¿fue o no fue femicidio? La palabra circuló sobre todo en las redes. El término aparecía como si al nombrarlo se pudiera explicar, como si encasillar el hecho en una categoría alcanzara para comprender el espanto. Pero quizá el dilema exceda esa casilla.

La antropóloga y escritora Rita Segato escribió hace años, a propósito de los crímenes de Ciudad Juárez, que los cuerpos de las mujeres asesinadas no eran solo cuerpos muertos, eran superficies de inscripción. Es decir, no bastaba con matarlas. Había una puesta en escena que transformaba sus cuerpos en un lienzo donde se escribía un mensaje de poder. La violencia sobre ellas no se limitaba a la muerte, sino que incluía una exhibición: mutilaciones, violaciones, marcas, formas de disposición de los cadáveres, entre otras cosas. Eso las diferenciaba de los hombres asesinados en los mismos contextos.

Segato sostiene que en esos escenarios los cuerpos de las mujeres se convierten en un territorio disponible para que el poder masculino inscriba su autoridad. El crimen sobre una mujer no se interpreta solo como castigo a una persona, sino como una demostración pública de fuerza, el recordatorio de que el poder puede apropiarse de lo más íntimo, de lo más vulnerable. Por eso, en contextos narcos, los hombres mueren de manera brutal, sí; pero las mujeres suelen morir de maneras todavía más brutales.

La violencia, entonces, no se limita al hecho de matar. El asesinato de una mujer, en ese marco, no comunica solo que alguien incumplió una regla, sino que lo hizo en un territorio marcado por una jerarquía masculina que recuerda quién manda. Es esa capa adicional de violencia lo que vuelve difícil separar un crimen narco de un crimen de género: porque, al final, son ambas cosas a la vez.

El mundo del narcotráfico ha tenido siempre un vínculo ambivalente con las mujeres. De un lado, las convirtió en su pieza más descartable: las mulas. Jóvenes que ingieren cápsulas con cocaína, que cruzan fronteras con la vida pendiendo de un estallido en el estómago, y que al caer presas quedaban abandonadas. Madres que nadie iba a visitar, hijas que nadie rescataba. Del otro lado, en algunos casos excepcionales, las mujeres llegaron a liderar organizaciones y, cuando lo hicieron, no fueron menos crueles. Al contrario, debieron reforzar la violencia como contraseña de legitimidad.

En la intemperie

En ese tablero, pareciera que las mujeres quedaron siempre en la intemperie. Usadas como instrumento, exhibidas como castigo, olvidadas como prisioneras. La crudeza de los crímenes narcos se multiplica cuando el cuerpo sobre el que se aplica es el de una mujer. Y eso mismo vuelve estéril la pregunta binaria de si un caso como el de Florencio Varela es “femicidio” o “ajuste de cuentas”. La violencia no se excluye: se acumula.

El asesinato de Morena, Brenda y Lara no solo fue atroz en la ejecución. Fue también transmitido en directo por Zangi (una app de origen armenio y cifrado militar). Como si no bastara con la sangre, había que producir un espectáculo. El hecho de transmitirlo en vivo habla de la dimensión aleccionadora que tienen estos actos. No se trata solo de eliminar a tres personas, sino de exhibir cómo se las elimina, de amplificar el mensaje, de que nadie pueda ignorarlo. El crimen deja de ser un hecho privado y se convierte en un show público que busca infundir miedo.

¿Qué se transmite cuando se transmite un crimen? ¿Qué quiere decir un poder que utiliza las plataformas digitales, tan íntimamente asociadas a la vida cotidiana, para poner en escena la muerte? Y, sobre todo, ¿qué significa que los cuerpos elegidos para ese espectáculo hayan sido los de tres mujeres jóvenes? La pedagogía de la crueldad, como la llamó Segato, encuentra aquí un campo fértil, la violencia contra las mujeres es siempre un mensaje que excede a las mujeres.

En los relatos sobre narcotráfico suele imponerse una gramática masculina: capos, soldados, sicarios. Pero las mujeres están ahí, más visibles en sus muertes que en sus vidas. La historia de las mulas encarceladas, de las jóvenes asesinadas y expuestas, muestra que la vulnerabilidad femenina en este entramado no es un efecto colateral. Es parte del mecanismo. La categoría jurídica sirve para tipificar, pero se queda corta cuando se trata de pensar la violencia como un sistema.