Mario Vargas Llosa: “Argentina es un caso extraordinario”

Fue el último de los escritores del boom, el movimiento -sin herederos a su altura- cuyos protagonistas dejaron su huella en la escena literaria global y en el debate público de la región. El Nobel peruano decía que los argentinos deben preguntarse por qué fracasó un país que tenía todas las condiciones para transformarse en Suiza o Suecia. En esta entrevista también habla sobre la banalización de la cultura, el papel de la prensa y el rechazo de los intelectuales a las ideas liberales.

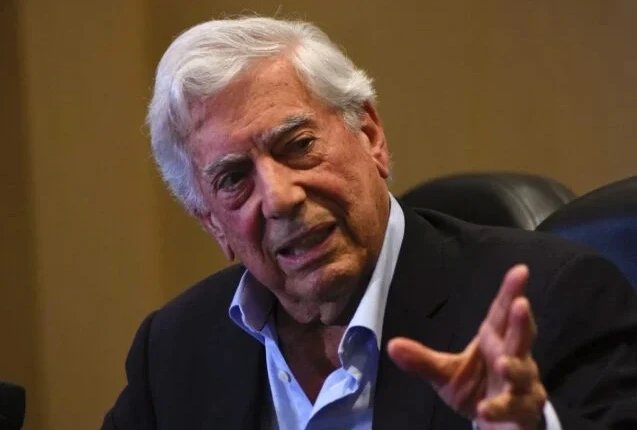

CONOCEDOR. Vargas Llosa supo cuando le hablaron de LA GACETA: “ahí comenzó Eloy Martínez”, dijo.

CONOCEDOR. Vargas Llosa supo cuando le hablaron de LA GACETA: “ahí comenzó Eloy Martínez”, dijo.

Es abril de 2011. Es su primera visita a la Argentina desde que ganó el Nobel, seis meses atrás. Ahora es “el otro Nobel de la mafia del boom”, la contracara definitiva de García Márquez, serán para siempre los “Lennon y Jagger” de las letras latinoamericanas. El éxito lo abrazó mucho antes que a su colega colombiano; tenía 26 años cuando ganó el Seix Barral por La ciudad y los perros. Cuatro años más tarde fue confirmado como la gran promesa en Los nuestros, el libro de Luis Haars que definió el canon. Un año después gana con La casa verde el Rómulo Gallegos, en ese entonces el galardón más destacado de América latina, meses después de la publicación de Cien años de soledad, el libro que lleva en pocas semanas de las sombras a la gloria a Gabo. Mario Vargas Llosa escribe Historia de un deicidio, uno de los mejores análisis de lahistoria de los Buendía, poco después de publicar Conversación en la catedral, su gran obra.

El encarcelamiento del poeta Heberto Padilla en Cuba divide a escritores y lectores del boom en 1971. Vargas Llosa acelera su viraje ideológico, García Márquez preserva su amistad con Fidel Castro. También la relación fraterna con el peruano hasta que, un lustro más tarde, una trompada de Mario a Gabo, “por lo que le hiciste a Patricia (esposa de Mario)”, los distancia hasta el final.

Hasta 2011 llega, con las modulaciones propias del paso del tiempo, la onda expansiva de la división ideológica de los 70. Vargas Llosa se está convirtiendo en el último de los mohicanos del boom (falta un año para la muerte de Carlos Fuentes, Gabo se adentra en el laberinto del alzheimer), esos intelectuales que alcanzaron relevancia mundial con sus novelas, marcaron el cine y el periodismo de su tiempo y ocuparon un lugar protagónico en la vida pública con sus opiniones políticas. Vargas Llosa es el ícono intelectual del liberalismo latinoamericano y uno de los expositores más notables de las falacias del populismo (el poder y el autoritarismo -en la novela, en el ensayo, en el periodismo, en la actividad política- ha sido siempre su gran tema). Esa condición le significa un intento de proscripción liderado por el director de la Biblioteca Nacional en la Feria del Libro, el mayor acontecimiento cultural de un país que se encamina a reelegir a Cristina Kirchner.

Lo encuentro en su hotel, horas antes de su incierta charla en la Feria. Apenas le cuento que represento a LA GACETA, el peruano abre los ojos y dice ‘’sí, claro, allí empezó Tomás Eloy (Martínez)’’, amigo entrañable a lo largo de medio siglo. Su cabeza vuelve a su viaje a Tucumán, en 1995, y al recuerdo de su hipnótica lectura de Santa Evita en una “madrugada ardiente”, frente al parque 9 de julio, en un cuarto “con columnas dóricas” del Gran Hotel.

Libertad de prensa

Me acompañan otros periodistas pero la referencias tucumanas me abren la puerta para conducir el primer tramo de la charla. Arrancamos hablando sobre el papel de la libertad de prensa en un contexto regional complejo. “Es uno de los pilares de una democracia –subraya Vargas Llosa-; basta hojear los periódicos de un país para saber si hay libertad en ese país o no. Si todos los periódicos están parametrados, si todos responden a la línea oficial, la democracia y la libertad han desaparecido. No hay democracia sin voces críticas, independientes, que expresen puntos de vista diferentes de los del poder.

Entonces, quienes quieren democracia y libertad para la Argentina, tienen que defender la libertad de prensa y defender a los diarios u órganos de expresión que están amenazados. Porque si ellos son victimizados, todas las instituciones democráticas, una tras otra, van a caer bajo el control gubernamental”.

- En la asamblea de la SIP de 2008 usted habló sobre la civilización del espectáculo. ¿Ese es el tema de su próximo libro?

- Es el tema de mi próximo libro, justamente; es un ensayo sobre la ambientación de la cultura en los últimos años hacia el entretenimiento y la diversión, y cada vez menos hacia lo problemático. Creo que es uno de los sesgos de la cultura de nuestro tiempo, un sesgo inquietante porque puede banalizar, frivolizar de tal manera la cultura que deje de tener la función que ha tenido, entre otras cosas, en el fortalecimiento de la libertad en el seno de las sociedades.

-¿Por qué cree que los intelectuales suelen rechazar enérgicamente las ideas liberales?

- Porque existen prejuicios muy grandes sobre las ideas liberales. Ayer me entrevistó un joven escritor que me pareció muy inteligente mientras no hablaba de liberalismo porque cuando lo hacía me decía cosas que me dejaban estupefacto. Pintaba al liberalismo como una doctrina para justificar los robos, la explotación de los pobres por los ricos, la responsable del empobrecimiento de las naciones. En fin, una visión apocalíptica sobre la libertad. Y yo le preguntaba por qué los países más avanzados de la tierra, los que tienen los más altos niveles de vida, los que han erradicado enteramente la pobreza, los que tienen una movilización social que permite a los pobres hacerse ricos y que a los ricos que no saben qué hacer con su dinero los vuelve pobres, por qué países como Suiza, como Suecia, los nórdicos, son países liberales si el liberalismo es ese horror. Su idea del liberalismo estaba vinculada a ciertas dictaduras latinoamericanas que abrieron políticas de mercado. El creía que el liberalismo era eso.Y esa es una de las grandes hazañas de la izquierda dogmática en América latina: haber convertido a la doctrina liberal, que es la que ha empujado las transformaciones más importantes en la historia de la libertad y de la democracia, en esa visión tan caricaturesca, tan ridícula, tan falsa de lo que es la cultura de la libertad. Y eso no ocurre solamente en Argentina sino en toda América latina. Hay unos prejuicios profundamente afincados y parece que las desgracias de la humanidad no las hubiese causado gente como Stalin, Hitler, Mao Tse Tung o Fidel Castro sino Adam Smith, Hayek, Popper, Friedman. A esa aberración hemos llegado. Y esa es una batalla que debemos ganar si queremos que algún día América latina sea un continente de libertad.

- Lo llevo a la pregunta del primer párrafo de su novela Conversación en la catedral asociado a nuestro país. ¿Cuándo se “jodió” la Argentina?

- Hay momentos en que un país se jode más que en otros. Generalmente la decadencia de un país es un proceso, aunque en algunos casos hay un hecho que puede ser profundamente traumático para la historia de un país. Es una pregunta que tienen que hacerse los argentinos. El de Argentina es un caso extraordinario. Un país que era un país desarrollado, un país del primer mundo cuando tres cuartas partes de Europa eran subdesarrolladas. Había alcanzado conquistas culturales prodigiosas en su tiempo, a principios del siglo XX, como prácticamente erradicar el analfabetismo cuando cuatro quintas partes de Europa no lo lograban. Entonces, ¿qué pasó en la Argentina? Es una pregunta que hay que responder porque es algo interesantísimo para el mundo entero estudiar un fenómeno de este tipo. Cada vez que yo digo esto, algunos piensan que hablo mal de la Argentina. Al contrario, hablo de ella con gran admiración y cariño por lo que consiguió. Tuvo grandes pensadores, justamente de la cultura de la libertad, como Alberdi. La Argentina tenía todas las condiciones para llegar a ser Suiza o Suecia, por tomar dos países modelo. ¿Qué ocurrió? No hubo ninguna catástrofe natural. Hubo políticas equivocadas que se instalaron y en las que se ha perseverado. El resultado es el que vemos.

© LA GACETA