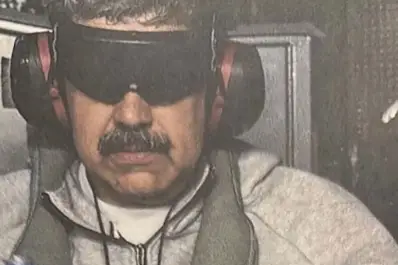

HACE MAS DE MEDIO SIGLO. El autor de La Hojarasca con los pies sobre su escritorio de periodista, en una fotografía de 1954.

HACE MAS DE MEDIO SIGLO. El autor de La Hojarasca con los pies sobre su escritorio de periodista, en una fotografía de 1954.

03 Junio 2007 Seguir en

Eduardo Zalamea sería, con el tiempo, el descubridor literario de otro gran imaginero de La Guajira (el departamento más septentrional de Colombia), Gabriel García Márquez, quien en sus memorias, Vivir para contarla, recuerda así el café Roma, de Barranquilla, y a uno de sus más singulares parroquianos: “Una noche de suerte, el escritor Eduardo Zalamea había anclado allí de regreso de La Guajira, y se disparó un tiro de revólver en el pecho sin consecuencias graves. La mesa quedó como una reliquia histórica que los meseros les mostraban a los turistas sin permiso para ocuparla. Años después, Zalamea publicó un testimonio de su aventura en Cuatro años a bordo de mí mismo, una novela que abrió horizontes insospechables en nuestra generación”.

No es de extrañar que un cuento largo, de 1972, titulado La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada, transcurra todo en La Guajira ni que en él García Márquez nos permita entender mejor ese mundo, con sus soldados y contrabandistas, los legendarios Amadises y el matute, el misionero y las prostitutas, los extranjeros de todo el mundo que encontraron allí una patria propicia, donde tanto los políticos como la persistencia de las culturas indígenas, con su vocabulario inconfundible, “Arijuna”, perduran con tenacidad. Así lo demuestra el muy valioso trabajo de Juan Moreno Blanco sobre el universo imaginario Wayuu y la obra de García Márquez, titulado La Cepa de las palabras.

El sancocho de chivo que tanto disfrutó García Márquez en compañía de su amigo Alvaro Cepeda nutrió, por cierto, algunas de sus mejores páginas. Y La Guajira seguirá siendo rescatada y transfigurada en toda su obra, de Cien años de soledad a El amor en los tiempos del cólera, hasta recobrarla vitalmente por fin en 1984, con estas palabras: “Fue el primer viaje a mi Guajira imaginaria, que me pareció tan mítica como la había descrito tantas veces sin conocerla, pero no pienso que fuera por mis falsos recuerdos sino por la memoria de los indios comprados por mi abuelo por cien pesos cada uno para la casa de Aracataca. Mi mayor sorpresa, desde luego, fue la primera visión de Riohacha, la ciudad de arena y sal donde nació mi estirpe desde los tatarabuelos, donde mi abuela vio a la Virgen de los Remedios apagar el horno con un soplo helado cuando el pan estaba a punto de quemársele, donde mi abuelo hizo sus guerras y sufrió prisión por un delito de amor, y donde fui concebido en la luna de miel de mis padres”.

No se necesita ver y palpar una tierra para amarla sin remedio. Basta con imaginarla, a través de la buena literatura que García Márquez leyó antes de llegar a ella. La imaginación literaria parece llegar antes que los propios pies.

El patio de atrás

En 1993, en la misma Barranquilla donde los había descubierto desperdigados cuarenta y cinco años antes, Gabriel García Márquez relee los cuentos de José Félix Fuenmayor (1885-1966) y escribe un prólogo para el libro que los reúne: La muerte en la calle.

No es un brindis de ocasión. Es, por supuesto, una remembranza y una poética a partir de esos relatos humildes, terruñeros, donde la aparente opacidad monótona de la vida es rota por revelaciones secas. Por marginales personajes que crecen en un instante de crisis y autodescubrimiento. Son, además de ello, historias de astutos narradores que juegan con su materia, la moldean a su antojo y la muestran al derecho y al revés como en un acto de prestidigitación. El coco (la cabeza) es un saco donde va cayendo todo lo que uno ve, oye, siente, dice el narrador de Con el doctor afuera, y luego él y sus amigos sacan a toda la gente que allí se halla apelmazada, pegadas unas a otras, como un hilo interminable. Son la mayoría cuentos de campo o de monte, de camino de tierra que llega a los suburbios de la ciudad, y donde el lenguaje se mira a sí mismo, en juegos de palabras, en discusiones gramaticales, en sentencias y refranes. “Mi letanía, dije yo, no es más que esta: Que de día puede uno ponerse a buscar a Dios, pero de noche puede uno hasta encontrarlo”.

Algunos de los cuentos son terribles, como cuando una mujer neutra, que cumple sus deberes con pasividad animal, envuelve y cose al compañero que cada sábado de borrachera la humilla y golpea, dentro de su hamaca. Allí, inmóvil, le arrojará una inmensa olla de agua hirviente. Ya están allí palabras que García Márquez usará, como la aguja de enfardelar, pero está sobre todo un trasfondo de sabiduría popular, de cultura Caribe que escucha el “habla del tambor”, de Carnaval y poesía, como en El último canto de Juan, con sus versos de ocho sílabas sobre Barranquilla. Cultura que asciende desde estos seres supersticiosos, pobres, con una fuerza irreversible: la de la ficción. Humillados, despedidos del trabajo, burlados por charlatanes o prepotentes, el cuento los redime con el fuerte encanto de su resistencia para perdurar y a la vez también hace justicia a dichos opresores. Además, como lo dice García Márquez en el prólogo, refiriéndose a La muerte en la calle: “desde el título fue evidente que tenía una falla estructural insalvable: el narrador no pudo tener bastante tiempo para escribir el cuento que estaba contando. Se lo hice notar a José Félix, con la pedantería propia de un principiante intoxicado por la teoría, y él se encogió de hombros y me dio una lección feliz: ‘Lo escribió después de muerto’”.

En la misma línea de Julio Garmendia, Pablo Palacios o Felisberto Hernández, un narrador como José Félix Fuenmayor, discreto, perdido en su provincia, sonriente y en tono menor, bien puede ser un buen punto de partida para fundar una tradición. Así, del mismo modo que Borges rescataría a Evaristo Carriego o a Macedonio Fernández, para inventarse su propio árbol genealógico, García Márquez ha establecido los contornos de su continente imaginario y reconocido, lo que será su patio de atrás, las hondas raíces de su ficción, nutridas de tierra colombiana. En Taumaturgia de un cochecito de 1954, dirá Fuenmayor: “Salen las gentes a los mullidos patios que miran la calle por entre los dedos de sus cercas de estacas, y hundiendo la totuma en la tina que entrevelan los plátanos, se echan golpes de agua lunada sobre el cuerpo desnudo. Apresuro el paso. Yo también quiero llegar pronto a mi tina y empuñar mi totuma”.

A ese patio de atrás quería referirme en estas páginas, al aludir ya a la enumeración precisa de esos rituales exasperantes, que García Márquez aprende en Fuenmayor, como cuando un personaje consume, con parsimonia, las tres comidas pendientes, desde un desayuno con el café frío y obstruido de natas, hasta la cena y todo ello lo hace “en orden, calmosamente”. Esa frialdad controlada, de rostro imperturbable, hará aún más explosivo el hirviente material de sus libros y el desafuero irreprimible de sus personajes excesivos en Cien años de soledad, capaces de todo, pero a la vez tan apegados a la rutina de sus escuetos hábitos.

Exceso y sobriedad. Estoicismo y delirio: aquí radica una de las claves de su sistema narrativo, conformado a lo largo de un dilatado aprendizaje de la literatura misma y que bien vale la pena repasar. Sólo que este narrador infalible, que tanto se ha preocupado por saber cómo nacen los cuentos, comenzó como aprendiz de poeta, como debe ser. (c) LA GACETA

No es de extrañar que un cuento largo, de 1972, titulado La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada, transcurra todo en La Guajira ni que en él García Márquez nos permita entender mejor ese mundo, con sus soldados y contrabandistas, los legendarios Amadises y el matute, el misionero y las prostitutas, los extranjeros de todo el mundo que encontraron allí una patria propicia, donde tanto los políticos como la persistencia de las culturas indígenas, con su vocabulario inconfundible, “Arijuna”, perduran con tenacidad. Así lo demuestra el muy valioso trabajo de Juan Moreno Blanco sobre el universo imaginario Wayuu y la obra de García Márquez, titulado La Cepa de las palabras.

El sancocho de chivo que tanto disfrutó García Márquez en compañía de su amigo Alvaro Cepeda nutrió, por cierto, algunas de sus mejores páginas. Y La Guajira seguirá siendo rescatada y transfigurada en toda su obra, de Cien años de soledad a El amor en los tiempos del cólera, hasta recobrarla vitalmente por fin en 1984, con estas palabras: “Fue el primer viaje a mi Guajira imaginaria, que me pareció tan mítica como la había descrito tantas veces sin conocerla, pero no pienso que fuera por mis falsos recuerdos sino por la memoria de los indios comprados por mi abuelo por cien pesos cada uno para la casa de Aracataca. Mi mayor sorpresa, desde luego, fue la primera visión de Riohacha, la ciudad de arena y sal donde nació mi estirpe desde los tatarabuelos, donde mi abuela vio a la Virgen de los Remedios apagar el horno con un soplo helado cuando el pan estaba a punto de quemársele, donde mi abuelo hizo sus guerras y sufrió prisión por un delito de amor, y donde fui concebido en la luna de miel de mis padres”.

No se necesita ver y palpar una tierra para amarla sin remedio. Basta con imaginarla, a través de la buena literatura que García Márquez leyó antes de llegar a ella. La imaginación literaria parece llegar antes que los propios pies.

El patio de atrás

En 1993, en la misma Barranquilla donde los había descubierto desperdigados cuarenta y cinco años antes, Gabriel García Márquez relee los cuentos de José Félix Fuenmayor (1885-1966) y escribe un prólogo para el libro que los reúne: La muerte en la calle.

No es un brindis de ocasión. Es, por supuesto, una remembranza y una poética a partir de esos relatos humildes, terruñeros, donde la aparente opacidad monótona de la vida es rota por revelaciones secas. Por marginales personajes que crecen en un instante de crisis y autodescubrimiento. Son, además de ello, historias de astutos narradores que juegan con su materia, la moldean a su antojo y la muestran al derecho y al revés como en un acto de prestidigitación. El coco (la cabeza) es un saco donde va cayendo todo lo que uno ve, oye, siente, dice el narrador de Con el doctor afuera, y luego él y sus amigos sacan a toda la gente que allí se halla apelmazada, pegadas unas a otras, como un hilo interminable. Son la mayoría cuentos de campo o de monte, de camino de tierra que llega a los suburbios de la ciudad, y donde el lenguaje se mira a sí mismo, en juegos de palabras, en discusiones gramaticales, en sentencias y refranes. “Mi letanía, dije yo, no es más que esta: Que de día puede uno ponerse a buscar a Dios, pero de noche puede uno hasta encontrarlo”.

Algunos de los cuentos son terribles, como cuando una mujer neutra, que cumple sus deberes con pasividad animal, envuelve y cose al compañero que cada sábado de borrachera la humilla y golpea, dentro de su hamaca. Allí, inmóvil, le arrojará una inmensa olla de agua hirviente. Ya están allí palabras que García Márquez usará, como la aguja de enfardelar, pero está sobre todo un trasfondo de sabiduría popular, de cultura Caribe que escucha el “habla del tambor”, de Carnaval y poesía, como en El último canto de Juan, con sus versos de ocho sílabas sobre Barranquilla. Cultura que asciende desde estos seres supersticiosos, pobres, con una fuerza irreversible: la de la ficción. Humillados, despedidos del trabajo, burlados por charlatanes o prepotentes, el cuento los redime con el fuerte encanto de su resistencia para perdurar y a la vez también hace justicia a dichos opresores. Además, como lo dice García Márquez en el prólogo, refiriéndose a La muerte en la calle: “desde el título fue evidente que tenía una falla estructural insalvable: el narrador no pudo tener bastante tiempo para escribir el cuento que estaba contando. Se lo hice notar a José Félix, con la pedantería propia de un principiante intoxicado por la teoría, y él se encogió de hombros y me dio una lección feliz: ‘Lo escribió después de muerto’”.

En la misma línea de Julio Garmendia, Pablo Palacios o Felisberto Hernández, un narrador como José Félix Fuenmayor, discreto, perdido en su provincia, sonriente y en tono menor, bien puede ser un buen punto de partida para fundar una tradición. Así, del mismo modo que Borges rescataría a Evaristo Carriego o a Macedonio Fernández, para inventarse su propio árbol genealógico, García Márquez ha establecido los contornos de su continente imaginario y reconocido, lo que será su patio de atrás, las hondas raíces de su ficción, nutridas de tierra colombiana. En Taumaturgia de un cochecito de 1954, dirá Fuenmayor: “Salen las gentes a los mullidos patios que miran la calle por entre los dedos de sus cercas de estacas, y hundiendo la totuma en la tina que entrevelan los plátanos, se echan golpes de agua lunada sobre el cuerpo desnudo. Apresuro el paso. Yo también quiero llegar pronto a mi tina y empuñar mi totuma”.

A ese patio de atrás quería referirme en estas páginas, al aludir ya a la enumeración precisa de esos rituales exasperantes, que García Márquez aprende en Fuenmayor, como cuando un personaje consume, con parsimonia, las tres comidas pendientes, desde un desayuno con el café frío y obstruido de natas, hasta la cena y todo ello lo hace “en orden, calmosamente”. Esa frialdad controlada, de rostro imperturbable, hará aún más explosivo el hirviente material de sus libros y el desafuero irreprimible de sus personajes excesivos en Cien años de soledad, capaces de todo, pero a la vez tan apegados a la rutina de sus escuetos hábitos.

Exceso y sobriedad. Estoicismo y delirio: aquí radica una de las claves de su sistema narrativo, conformado a lo largo de un dilatado aprendizaje de la literatura misma y que bien vale la pena repasar. Sólo que este narrador infalible, que tanto se ha preocupado por saber cómo nacen los cuentos, comenzó como aprendiz de poeta, como debe ser. (c) LA GACETA