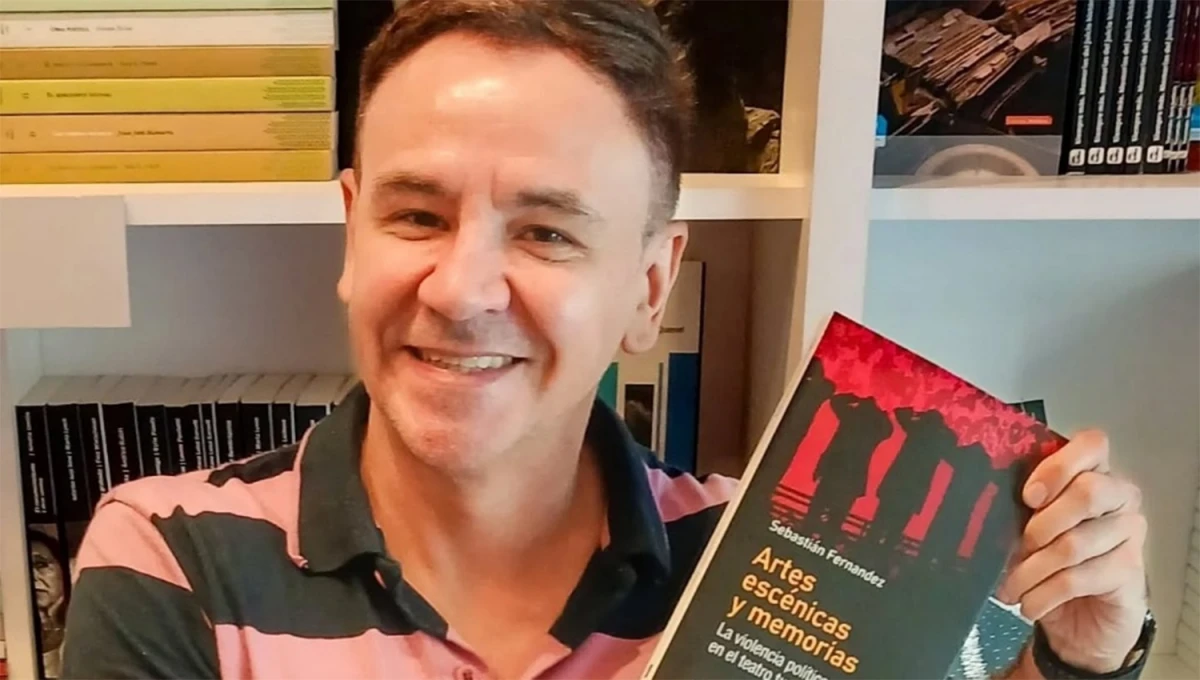

EL AUTOR Y SU LIBRO. La producción de Sebastián Fernández, “Artes escénicas y memorias: La violencia política en el teatro tucumano”, integra la colección “Memorias en conflicto”, de la Edunt.

EL AUTOR Y SU LIBRO. La producción de Sebastián Fernández, “Artes escénicas y memorias: La violencia política en el teatro tucumano”, integra la colección “Memorias en conflicto”, de la Edunt.

El arte deja huellas en la memoria del público cuando atraviesa las emociones y los sentimientos. Los recuerdos construidos entonces inciden de tal manera en la reconstrucción del hecho que al evocarlo, se lo revive en una tensión entre el pasado y el presente que atraviesa las páginas del libro “Artes escénicas y memoria. La violencia política en el teatro tucumano”, escrito por Sebastián Fernández y que mañana será lanzado en el Centro Virla (ver “Presentan un libro...”).

Más de 400 páginas conforman esta investigación de la Editorial de la UNT, en las que se distribuyen cuatro capítulos que abordan la historia de la escena local durante 20 intensos y activos años, entre mediados de 1960 y 1985. Obras que forman parte del recuerdo colectivo como “Marad Sade”, “El Hombre de la Mancha”, “La granada”, “Mi Bella Dama”; “El guiso caliente” y “Limpieza”, entre otras; experiencias grupales como las de Nuestro Teatro o Actores Tucumanos Asociados, y eventos como el Teatro Libre de 1985, circulan en la veintena de entrevistas que ofician de soporte junto con las críticas publicadas en su momento por distintos medios, incluyendo LA GACETA.

La referencia a la violencia le da un contexto determinante al trabajo, que responde inevitablemente al período que aborda Fernández. “El planteo es que la violencia política también se estructura a través de las teatralidades, ya que hay algunas que funcionan culturalmente en determinado tiempo y momento, que son sociales y eventualmente se vuelven poéticas y metaforizan la coyuntura”, asevera en diálogo con LA GACETA.

- ¿Cómo estructuraste tu investigación?

- A partir del recuerdo de las personas que formaron parte del hecho artístico, lo que me permitió encontrar dónde estaba la violencia política funcionando, aún tratándose de memoria subterránea. Los testimonios me posibilitaron señalar obras que, en su lectura, me llevaba a preguntarme en qué punto se estaba metaforizando la violencia latinoamericana cuando se ponía en escena un texto europeo. Los entrevistados son quienes hacen esas relaciones, porque los acontecimientos vividos se estructuran y los textos se resignifican.

- “Marat Sade” es un ejemplo, en el que incluso hubo ataques al elenco y función suspendida...

- Es que en su puesta se jugaba algo más que la Revolución Francesa, había alumnos universitarios que militaban en el elenco, llamados por el director Federico Wolff para estar en escena. La violencia política no surge solamente a nivel temático, sino que aparecía en la práctica misma del quehacer teatral, en los ensayos, en la escena, en las calles. Mauricio Tossi reivindica que las barricadas también tenían su teatralidad; Santiago Garaño habla de que el teatro de operaciones del Operativo Independencia era una verdadera puesta en escena que convivía con otras de su tiempo, y Gustavo Geirola de la teatralidad de la guerrilla, porque aparecía alguien, irrumpía, convocaba a que lo mires, decía algo e izaba una bandera en un acto relámpago y se iba. Era la manera de ganar adhesiones de la gente, que se interesaba y se enteraba de las cosas que estaban pasando.

- ¿Dentro de los elencos de las obras en los 60 y 70 había uniformidad de pensamiento o también existían distintas miradas?

- Toda puesta tiene siempre elencos heterogéneos y el nivel de radicalización política de los 70 existía en todos lados. Subsistían tensiones: en “Marat Sade” hay una parte que la reivindica como obra internacional consagradísima, un éxito mundial que servía como marketing más allá de su contenido, y otros apostaban, pugnaban e incluso forzaban la lectura política de ciertos textos y que el teatro fuese parte de una militancia determinada, de poner en escena una discusión de ciertos temas sociales. Los actores más consagrados y que tenían una carrera, lo veían como un proyecto más, cautivante por otras cosas y no por el discurso. Lo político circulaba más a nivel de praxis social que en lo temático o poético, era una forma de intervenir en los espacios, con una teatralidad desbordada y con límites vidriosos entre realidad y ficción.

- Hasta el golpe de Estado de 1976, muchas puestas arriesgadas surgieron desde la UNT o la Provincia...

- La UNT y el Estado provincial son quienes pudieron sostener formaciones con más estabilidad y abrieron la posibilidad de la experimentación; de hecho la Provincia tenía un grupo dedicado a ello por aparte del Teatro Estable. Sería desafiante que el Estado se lo vuelva a proponer, porque puede contar con un recurso humano contratado y con estabilidad, que investigue por fuera de cualquier lógica comercial que se concentra en la productividad, el rendimiento y la eficacia y no invierte en explorar.

- El ecosistema artístico era muy distinto al actual.

- Había menos cantidad de obras, más funciones, y un público de teatro que esperaba los estrenos y acompañaba. Hoy vivimos en un cambio de era tecnológico inédito y nos estamos acomodando. Ya no hay crítica especializada en los medios, que es parte constitutiva del hecho teatral, es una pata que en su debilidad nos está poniendo siempre en una instancia de demora de cierta profesionalización que siempre está por venir y nunca se consolida en el campo teatral.

- ¿A qué se debe?

- Nos cuesta pensarnos como profesionales a pesar de toda la investigación académica y los títulos universitarios. Los formatos de producción romantizan cierta informalidad o amateurismo que nos gusta, que tiene su encanto, pero nos lleva a sentir que la producción se amolda al monto de un subsidio, sin pensar que ese dinero es en realidad un apoyo, un apuntalamiento, pero que debo diversificar mis líneas de financiamiento o las temáticas, pensar en cómo hago para montar una obra, quien tiene lo que necesito que quizás no sea plata sino otra cosa.

- En tu libro hay varias referencias a las críticas publicadas dévadas atrás. ¿Cómo vez que ahora no las haya?

- Desde hace años decimos que no tenemos el desarrollo ni la formación de críticos y nadie hace nada. Hay ámbitos interesantes en Filosofía y Letras, hay emergentes importantes, pero no hay un pensamiento directamente relacionado con ello. Hay que entender que ninguna obra se desestabiliza con una crítica; por el contrario, se enriquece. Quien lo ve como un atentado que le impide vender una o dos entradas más, está en un problema serio. En Tucumán la gente se mueve por otras cosas, incluso por lo escandalosamente mal comentado que esté un espectáculo.

- ¿Tiene un valor documental?

- Como la crítica se imprimía, formaba parte de la construcción de la memoria escrita; tuve mucho que reconstruir con relatos verbales y la oralidad no tiene el mismo peso de transmisión ni la inmediatez. No es lo mismo recordar ahora lo que pasó hace décadas que hablar de ello en ese mismo momento. El texto de la crítica producido en ese instante dialoga con la memoria reconstruida hoy, que tiene un juego de omisiones. Hoy hay cosas que son decibles pero que entonces no lo eran.

- ¿Por dónde está pasando lo político en el teatro actualmente?

- No existe hoy como género o estilo, por lo menos como se lo entendía antes; los autores están trabajando desde la lógica de lo político en el teatro en el sentido de entender cuáles son las luchas actuales de poder que se están dando en la sociedad y trabajar comprometidamente con alguna causa o elemento de esa realidad para sumar o restar en esa disputa. Cuestiones transgénero, la identidad de lo no binario, la idea de poder ser con el cuerpo como uno quiera, luchar contra los discursos hegemónicos, construcciones del lenguaje... hay rasgos de politicidad muy claros y disputas muy fuertes que son distintas a las anteriores. Hay una generación de autores que no pertenecieron a ese tiempo y encuentran más sentido en sus producciones abordando estos temas que en recuperar acontecimientos históricos. Estamos viviendo tiempos de mucha mayor dispersión de cosas: la revolución hoy no pasa por construir sentido común, aglutinar gente detrás de una militancia. Hay ambiciones distintas, que están atravesadas por la democracia.

- Se habla insistentemente de la batalla cultural. ¿Es una continuidad de la que hubo hace décadas, ahora con los trolls oficiales a la cabeza en un intento de control del pensamiento?

- Sí, por saturación del algorritmo. A nivel de eficiencia, con el teatro estamos perdidos. Dudo de la eficiencia de un discurso revolucionario como en los 70; la clave actual es la micropolítica, quizás en nanodosis. En la dictadura tenías que presentar los libretos escritos a una oficina municipal de censura, que te los devolvía con tachaduras sobre lo que no se podía decir. La revolución ahora es tecnológica. Es real que la batalla es cultural y no económica, y lo más tremendo es que Javier Milei apuesta a lo tecnológico para lograrlo cuando dice que la red X es la mayor de las libertades y que nadie puede poner restricciones. Obvio, si soy el dueño, te hago creer que es lo más libre que existe cuando en realidad estás totalmente limitado, La revolución actual es poshumanista, no tiene los condimentos del siglo XX.

- Entonces, ¿qué debe hacer el teatro?

- Nuestro objetivo debe ser generar acontecimientos conviviales de encuentro, tirar ideas, que alguien la agarre, construya, la complete y se la lleve para ver qué puede hacer con ella.

Bio

Sebastián Fernández es Doctor en Humanidades (en la orientación de Artes Escénicas), Licenciado en Teatro y Profesor de Juegos Teatrales (Facultad de Artes de la UNT). Es docente en diferentes cátedras de la UNT y preside la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas, dentro de la cual funciona Chapeau! Escuela de Teatro Musical. Desde 1998 participa en distintas puestas en diferentes estéticas.