“La caída de Luis XVI y la problematización de la figura del rey marcan un punto decisivo en esta historia de los monstruos humanos. Todos los monstruos humanos son descendientes de Luis XVI”. Michel Foucault, Los anormales, clase del 29 de enero de 1975. (Fondo de Cultura, 2007, página 96).

A los efectos del poder, dos palabras de profundo contenido jurídico deja la denuncia de una sobrina segunda de José Alperovich contra el senador. La primera es “abuso”. Al respecto, hay dos denuncias penales (una en Tucumán y otra en Buenos Aires) y el parlamentario ha obtenido una licencia en la Cámara Alta. Debe aguardarse el avance del proceso judicial. Hasta entonces, él goza de la presunción de inocencia. Que una persona no es culpable hasta que un tribunal diga lo contrario no sólo funda la democracia sino también el Estado de Derecho. Es la letra grande del contrato social, suscripto (metafóricamente) para salir del Estado de Naturaleza. De guerra permanente. De salvajismo absoluto. Lo contrario, pese a de lo aberrante del delito denunciado o de la calidad del acusado, es retroceder a los tiempos del canibalismo. Y lo único que no puede hacerse con los antropófagos es comérselos. La humanidad forjó sociedades para abolir a los caníbales, no para ocupar su lugar.

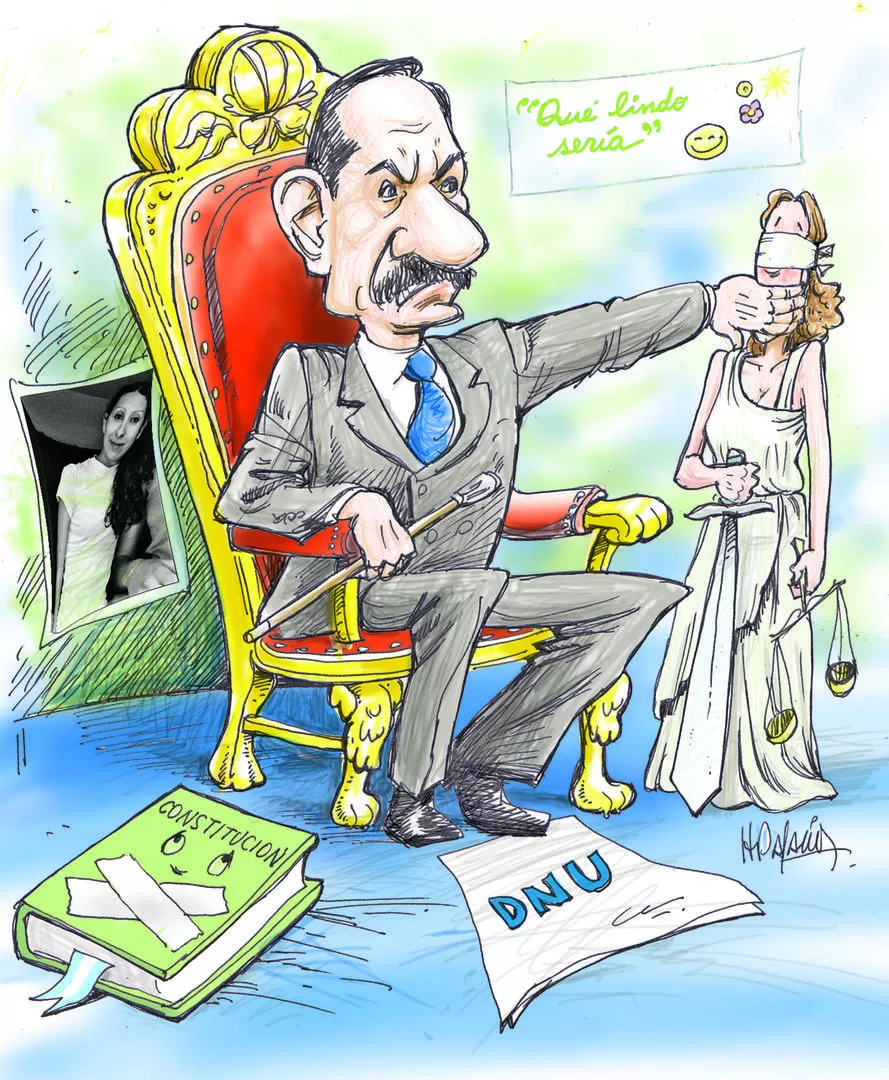

Hecha la salvedad, hay otro concepto en la denuncia que sí es materia del análisis político y de la transformación histórica de los sistemas políticos. Es la categoría de “monstruo”. Dice ella: “Al monstruo hay que ponerle nombre y apellido”. Y aquí cabe una distinción central: Alperovich no es un monstruo, literalmente, porque los monstruos no existen. Pero su administración sí configuró, a los efectos de la forma de gobierno, algo que podría considerarse cabalmente como una monstruosidad.

La instancia original

El “monstruo”, como figura anterior a la Modernidad, se define porque en su esencia y en su forma viola las leyes de la sociedad y también de las leyes de la naturaleza. Por tanto, dice Foucault en el seminario en el College de France, el campo de aparición del monstruo es, a la vez, jurídico y biológico. Es, en simultáneo, infracción a las normas y derrumbe de la ley. El monstruo combina lo prohibido y lo imposible. Y esa abominación, hasta el siglo XVIII, mezcla animales con personas, o individuos hechos con retazos de humanidad: dos cabezas y un cuerpo. Y un largo etcétera.

Tales aberraciones jamás existieron. Pero la fuerza de su concepción en el imaginario social gestó dos falacias. El primer equívoco, enseña el pensador francés, es “el hombre normal”. Aunque confiscara y absorbiese “rasgos jurídicos” del monstruo, no era un sujeto antinatural. Entonces, la figura extrema del monstruo como un violador las leyes de la naturaleza, traficó por mucho tiempo la de idea de que quien “sólo” violase las leyes de la sociedad no por ello dejaba de ser “normal”.

La segunda falacia que detecta Foucault es que el monstruo jamás suscita una respuesta legal. Ningún monstruo es llevado a juicio. “Puede decirse que lo que constituye la fuerza y la capacidad de inquietud del monstruo es que, a la vez que viola la ley, la deja sin voz. Pesca en la trampa a la ley que está infringiendo”. La respuesta que concita el monstruo no es propia de la ley: es la violencia y la voluntad de supresión, o es la piedad y los cuidados médicos. El equívoco, advierte el filósofo, consiste en que la ley no responde el ataque contra su propia existencia que supone la existencia del monstruo. El monstruo está fuera de la ley. O, dicho de manera prospectiva, la impunidad engendra monstruos.

La relación entre el monstruo y la ley es constituyente. De hecho, advierte Foucault, a partir de la Revolución Francesa de 1789 se reactiva la figura del monstruo político, a partir del juzgamiento del depuesto monarca Luis XVI, y la del monstruo jurídico, a partir de la “Masacre de Septiembre” que se perpetra contra nobles y sacerdotes durante la revuelta. Durante el siglo XIX, justamente, aparecerán en la literatura dos monstruos emblemáticos, que representan sendos modelos. El del monstruo “de arriba”, el noble, el señor, el príncipe, desenfrenado y antropófago, que es Drácula, de Bram Stoker; y el monstruo “de abajo”, un engendro hecho de pedazos de varios seres humanos anónimos, que encarna el retorno al salvajismo atávico, que es Frankenstein, de Mary Shelley.

Los dos han vencido a la muerte. Se asumen eternos. Y sin moral. La eternidad enfrenta a los seres humanos ante un absoluto: “el todo”. El que se eterniza no se enfrenta a la posibilidad de que le ocurran algunas cosas, sino que todo ha de ocurrirle. Lo razonó Jorge Luis Borges, en “El inmortal”. “Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi con desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir”. La eternización es una instancia amoral.

“Es esa literatura (del siglo XIX) vemos surgir (al monstruo) en sus dos tipos. Por un lado, el monstruo por abuso de poder (…). Después, en esa misma literatura, tenemos al monstruo (…) que vuelve a su naturaleza salvaje”, distingue Foucault. “Las novelas de terror deben leerse como novelas políticas”.

La novela política que el alperovichismo escribió en Tucumán entre 2003 y 2015, precisamente, debe leerse siempre como literatura institucional sombría.

La instancia tucumana

La primera norma que promulgó el alperovichismo fue gestada para silenciar ya no sólo a la ley, sino a todo el poder al que le corresponde legislar. En los últimos meses del mirandismo (1999-2003), los parlamentarios modificaron la naturaleza de los decretos de necesidad y urgencia. Esos instrumentos mediante los cuales el Poder Ejecutivo legisla por la vía de la excepción, originalmente caducaban si en 20 días no recibían ratificación legislativa. En septiembre de 2003 eso cambió: ahora, si no había aval del parlamento, el DNU quedaba firme. Julio Miranda no promulgó esa ley. Alperovich asumió el 29 de octubre de ese año. Y la promulgación de la nueva naturaleza de los DNU se firmó al día siguiente. Para dictar leyes operaba, entonces, la monstruosidad de que la Legislatura no se reuniera. Con que el vicegobernador, compañero de fórmula del mandatario, no llamase a sesionar, bastaba. Las leyes podían nacer del silencio legislativo. Eran silenciadas desde el origen.

Así y todo, no alcanzó

Entonces el alperovichismo pugnó por lo que, en los hechos, representaba el silenciamiento de la Ley Fundamental. Se reformó entonces la Constitución en 2006. El único compromiso formulado al respecto no se cumplió: con el eslogan de jardín de infantes “qué lindo sería”, prometieron la revocatoria de mandatos para los representantes que no cumplieran con los compromisos formulados al pueblo. En cambio, hicieron todo lo que no estaba avisado.

Demolieron la igual objetiva de los poderes al pautar que para destituir a la Corte se necesitan los votos de los dos tercios de la Legislatura; pero para destituir al gobernador o al vice se necesita una mayoría agravada de tres cuartos. Escribieron que el órgano que selecciona los jueces es organizado por decreto por el gobernador. Y el órgano que destituye a los magistrados no tiene garantizada la representación de las minorías. Si el jefe de Estado es sometido a juicio por mal desempeño de sus funciones no es suspendido en el ejercicio de sus funciones. Los funcionarios que son candidatos ya no deben pedir licencia de sus cargos. La Junta Electoral Provincial pasó de tener mayoría de miembros de la Justicia a mayoría de miembros de la política. Para rematar, todo esto y el resto de la Constitución ya no es pétreo: la Legislatura (y ya no un poder constituyente especialmente convocado) puede cambiar todo cuanto quiera mediante un sistema de “enmienda legislativa”, inédito en la Argentina. Es decir, se silenciaba a la Constitución, a la Ley de Leyes, y a los intérpretes de las leyes también.

Todo esto se judicializó. Buena parte ya fue fulminado de nulidad de la Corte. Y otra parte está esperando su turno, con sentencias lapidarias de los tribunales intermedios.

Entonces el alperovichismo decidió, simplemente, no aplicar las leyes. Mantenerlas vigentes y, sencillamente, no ejecutarlas. La Constitución de 2006, entonces, manda dictar antes de que termine ese año una Ley de Régimen Electoral, con la cual se podían limitar los “acoples”. Nunca se hizo. Y manda dictar antes de que termine ese año una Ley de Voto Electrónico y aplicar paulatinamente ese mecanismo. Jamás pasó. Y manda promulgar, antes de que termine ese mismo 2006, una nueva Ley de Acefalía. Ni proyectos hay de cumplir con ese postulado constitucional.

El alperovichismo, entonces, pescó en su trampa a las normas. Las leyes dirían lo que el Gobierno quisiera (por ejemplo, que como sólo hay una reelección consecutiva, el primer período -2003-2007-, mágicamente, no cuenta; de modo que el segundo -2007/2011- es el primero; y el tercero -2011/2015- es el segundo). O no se escucharía lo que estuvieren pautando.

La instancia más criminal

Pero la monstruosidad no fuera meramente institucional. La impunidad fue la incubadora en la que se gestó el aberrante crimen de Paulina Lebbos, esa joven madre, trabajadora y universitaria que desapareció en la vía pública. Y cuando apareció, el Estado montó un descomunal aparato de encubrimiento. Desde la alteración del lugar donde encontraron el cuerpo, la destrucción de las primeras fotos, la adulteración de actas y el apriete a los baquianos que encontraron el cadáver, en adelante. Hoy, el crimen sigue impune. Ni siquiera hay un sospechoso del crimen. Eso sí: están procesados y condenados los miembros de la cúpula de Seguridad del gobierno de Alperovich.

Algo es seguro: a Paulina no la asesinó ni un vampiro ni un engendro remendado y revivido. La mató un hombre. O más de uno. Hombres cuyas infracciones están monstruosamente al margen de la ley.

La instancia literaria

Hay un instante literario en que los ogros, esa especie de excepcional monstruosidad, comenzaron a distribuirse en una bandada de pequeñas anomalías. De personajes que son, a la vez, anormales y familiares. Según Foucault, es “Pulgarcito”, de Charles Perrault. En esa obra llega a su fin la tiranía de esas criaturas infernales, pero justamente imposibles, que son los monstruos. En ese instante se asume que los anormales, que “sólo” violan las leyes de los hombres, son perfectamente posibles.

Hacia el final de ese cuento espeluznante, el ogro antropófago duerme luego de degollar a sus siete hijas, creyendo que son otras criaturas. Porque el monstruo no hace distinción ni siquiera entre su familia... Entonces “Pulgarcito” le roba las “botas de siete leguas” y se presenta ante la ogresa. Le miente que su abominable marido ha sido capturado por ladrones que lo matarán si ella no entrega todo el oro y la plata que posee. “La buena mujer le dio todo lo que tenía”, relata Perrault. Y da una explicación para la locura: “el ogro, aunque comía niños, era un buen esposo”. Pulgarcito, teniendo ya toda la fortuna del ogro, llegó a la casa de sus padres, “donde fue recibido con inmensa dicha”.

Foucault anota que “fueron los pequeños anormales quienes terminaron por devorar a los grandes ogros”, explica Foucault. Esos monstruos, completa, “les servían de padres”.