En tan solo 15 días de octubre, 8 mujeres fueron asesinadas en Argentina: Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba; Solange en Córdoba; Ana Abel en Virrey del Pino; Gabriela Arací Barrios en Chaco; Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca; Daiana Mendieta en Entre Ríos.

Los nombres se suceden, cada uno con su historia. Pero también con algo en común, el modo en que la violencia se volvió rutina. La noticia llega, se multiplica en las redes, se desdibuja, y pronto otra ocupa su lugar. La repetición anestesia. La tragedia, cuando es constante, se naturaliza.

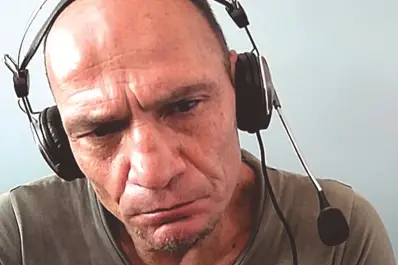

El caso más reciente fue el de Córdoba. Pablo Laurta asesinó a su ex pareja, Luna, y a su ex suegra, Mariel. Después, secuestró a su hijo de cinco años e intentó cruzar la frontera. Hasta ahí, la crónica policial. Pero Laurta no era un desconocido para el mundo digital: era el creador de la página Varones Unidos, un sitio que se presenta como un espacio para “incorporar la perspectiva masculina” y denunciar las “injusticias contra los hombres”. Un discurso que, a simple vista, parece moderado, incluso razonable. Hasta que se lo lee con atención.

Allí, bajo el disfraz de la equidad, se acumulan resentimientos. Se habla de “fraude parental”, de “discriminación judicial contra los varones”, de “la tiranía feminista”. Lo que parece una queja es, en realidad, una estrategia. Es el modo en que algunos sectores construyen una narrativa de revancha simbólica.

Manosfera

Esa red forma parte de lo que se conoce como la manosfera: un ecosistema virtual que une foros, grupos de Telegram, canales de YouTube y cuentas en redes sociales en las que se romantiza la idea de las “trad wives” (esposas tradicionales), los hombres proveedores, las niñas convertidas en madres, las mujeres que “vuelven a su lugar”. Entre mensajes que apelan a la nostalgia o al orden perdido, se filtran otras cosas: la desconfianza, el control, la burla. Lo que parece un estilo de vida, a veces, es una pedagogía del sometimiento. Hay quienes se presentan como “varones en lucha”, “defensores de la familia”, o simplemente “cansados del feminismo”. Desde esos espacios se organiza la persecución virtual, se exponen fotos de mujeres sin su consentimiento, se difunden teorías conspirativas sobre “el privilegio femenino” y se legitiman, poco a poco, formas de crueldad.

En Tucumán, hace pocas semanas, comenzaron a circular por redes denuncias sobre un grupo de Telegram en el que se comparten fotos, nombres y direcciones de mujeres de la provincia. Un mapa del miedo digital.

La violencia no necesita siempre de la fuerza física. A veces, basta con una imagen.

En Córdoba, un grupo de adolescentes descubrió que un compañero había usado inteligencia artificial para editar sus rostros sobre cuerpos desnudos y subirlos a páginas pornográficas. En esas fotos manipuladas, las chicas parecían ofrecerse, sonreír, participar. No lo habían hecho.

La ley Olimpia permitió imputar al responsable por violencia digital, pero la herida que deja ese tipo de exposición no se repara con un expediente judicial. Lo que se destruye es la confianza en lo propio: el derecho a la imagen, al cuerpo, a la palabra.

La red, ese espacio que prometía libertad, se ha convertido también en un campo de batalla simbólico. Los discursos de odio encuentran eco porque dialogan con algo que ya estaba ahí: la desconfianza hacia las mujeres. Lo inquietante no es sólo lo que se dice, sino la naturalidad con que todo ocurre. Un usuario sube un video insultando. Otro comenta. Alguien comparte. El algoritmo multiplica. Y así, de a poco, el odio se vuelve ambiente.

No se trata de censurar ni de simplificar. Se trata de preguntarnos qué estamos alimentando cada vez que compartimos, reímos o ignoramos. De reconocer que la violencia no sólo se ejecuta: también se reproduce.

Las palabras no matan, pero abren el camino.

Y en ese camino, el feminismo no vino a quitar nada: vino a ofrecer otra forma de estar en el mundo.

Volvemos a los nombres del principio. Luna, Mariel, Gabriela, Adriana, Mariana, Daiana, Ana Mabel. Los leemos y algo en nosotros se resiste a la costumbre.

No son cifras ni símbolos: son recordatorios de lo que está en juego cuando el odio se vuelve discurso, cuando la crueldad se vuelve lógica.