El reconocimiento tardío para Manuel Belgrano: los héroes también mueren de pena

“No me aflige mi partida; lo que me duele es ver a mi país envuelto en la anarquía”, confesó Belgrano en su lecho de muerte. Así padeció su final: triste, pobre, olvidado. Por lo general, la gratitud de los pueblos no llega a tiempo.

BARRIO SUR. Monumento a Manuel Belgrano, en el centro de la plaza que lleva su nombre. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

BARRIO SUR. Monumento a Manuel Belgrano, en el centro de la plaza que lleva su nombre. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

Manuel Belgrano acaba de morir y en Buenos Aires no es noticia. Apenas el círculo familiar y un par de amigos conformarán el cortejo fúnebre. Ajena a ese dolor, la ciudad se cocina en el fuego de la anarquía. La impotencia y la depresión han matado a Belgrano tanto como ese cuerpo de 50 años castigado por toda clase de esfuerzos. El fin estaba cerca y llegó, inexorable, a las 8.25 del 20 de junio de 1820. Los héroes también mueren de pena. La de Belgrano es marcharse con la certeza de que el país -su país- flota en el más absoluto desconcierto.

*

Transcurrió mucho tiempo hasta que la fecha fue rescatada por la historia oficial. Aquel martes de 1820, la vida de quien había renunciado a todo por la causa de la independencia se apagó en la soledad, la pobreza y el desamparo. Aquejado por una enfermedad que los historiadores identifican como hidropesía -la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo producto de un fallo hepático o cardíaco-, había regresado de una frustrante misión diplomática por Europa con el físico devastado por la fatiga, las privaciones y la melancolía. Sabía que le quedaba poco tiempo, y aún así intentaba poner orden entre tanto caos: escribía cartas, concertaba reuniones. Pero sólo recibía desaires.

*

Desde su llegada a Buenos Aires, en febrero de 1820, Belgrano afrontó un escenario político desolador. La autoridad del Directorio se derrumbaba y las provincias estaban sumidas en luchas intestinas. El Congreso había desaparecido y la ciudad era disputada por caudillos efímeros. Sin recursos, sin rango militar efectivo y sin un lugar fijo donde vivir, se instaló en casa de sus padres, en una habitación austera que compartía con sus hermanos. En ese contexto escribió al gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, una de sus últimas cartas, marcada por la desolación:

“Estoy pobre, viejo, enfermo y olvidado, y sólo me sostiene el deseo de que mi Patria no sea juguete de las facciones”.

*

¿Por qué es José de San Martín el Padre de la Patria y no Belgrano, vencedor -a fin de cuentas- de la principal batalla por la independencia librada en suelo nacional, además de creador de la bandera y figura clave de la Revolución de Mayo? La pregunta aparece desde hace largos años en los más diferentes ámbitos y las respuestas son variadas. Está claro que no existe la antinomia San Martín-Belgrano, aunque sí fue evidente durante décadas que se los midió con distinta vara. En fin, si de algo renegó Belgrano en vida fue de esa clase de honores. Lo que no merecía fue el final que le tocó en (mala) suerte.

*

A mediados de mayo, con el cuerpo hinchado por los líquidos retenidos, Belgrano comenzó a padecer fuertes dolores abdominales, fiebre y dificultad para respirar. En su agonía recibió pocos visitantes. Uno de ellos fue su amigo, el doctor José Redhead, quien lo atendió en los últimos días. Redhead dejó constancia de una escena conmovedora:

“Al verlo tan deteriorado, me arrodillé a su lado. Él, con un hilo de voz, me dijo: ‘doctor, mi alma está en paz, pero mi corazón sangra por mi patria’”.

*

Llegó el 25 de mayo. Diez años antes, Belgrano era una topadora y la épica de aquel Cabildo abierto que acabó con el Virreinato del Río de la Plata lo tenía como protagonista de la Primera Junta. En 1820 el aniversario pasó inadvertido para todos... Menos para él. Apenas pudo levantarse de la cama para mirar por la ventana. “¡Qué triste aniversario para mí!”, murmuró, según el testimonio de su sobrina María Josefa Ezcurra.

*

Sin fortuna

En medio de su agonía, Belgrano no dejaba de ocuparse de los detalles. Sabía que no dejaría fortuna, así que le entregó a su médico un reloj de oro para pagar los cuidados finales. También pidió que se cubrieran los gastos del entierro con lo poco que quedaba de su sueldo como general, que hacía años no cobraba. Le debían muchísimo dinero: salarios, premios (que había donado, como el de la Batalla de Tucumán), viáticos de las campañas militares y de las misiones al exterior. Su última carta conocida es del 4 de junio, dirigida al coronel Ramón Tejedor. En ella, además de comentarle su pésimo estado de salud, confiesa a su amigo:

“Estoy resignado al juicio de Dios, y no me aflige mi partida. Lo que me duele es ver a mi país envuelto en la anarquía. Me muero creyendo que hicimos todo lo que pudimos, aunque no haya sido suficiente”.

*

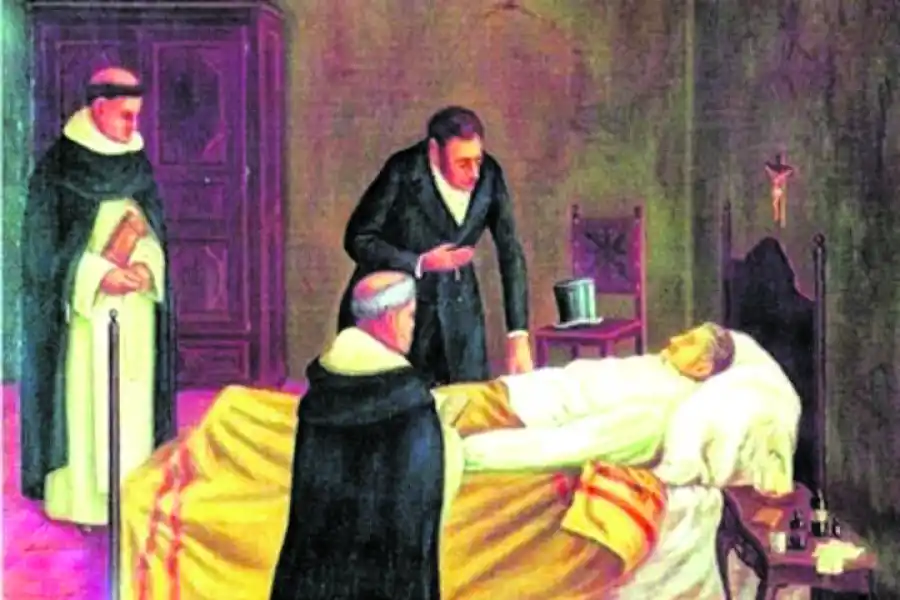

El 20 de junio amaneció frío en Buenos Aires. Belgrano ya no hablaba. A las 7 de la mañana, con la ayuda de sus hermanos, recibió la extremaunción. A las ocho pidió una última bendición. Sus últimas palabras, según el médico Redhead, fueron: “¡Ay, Patria mía!”.

*

La noticia ocupó no mucho más que una línea en La Gazeta de Buenos Ayres. Ni siquiera en primera plana. La ciudad estaba en manos de Manuel Dorrego, aunque ese mismo día era desplazado por el general Miguel Estanislao Soler. Nadie decretó duelo oficial. No hubo salvas ni funeral de Estado. El pequeño cortejo acompañó a Belgrano al convento de Santo Domingo. Fue enterrado con el hábito de los dominicos, como él mismo había solicitado.

*

Tanta indiferencia dolió a quienes lo habían conocido de cerca. San Martín, desde Cuyo, escribió:

“Ha muerto el más celoso defensor de la libertad. Su vida fue el ejemplo más puro de desinterés, y su muerte una afrenta para quienes hoy se reparten el poder”.

Bartolomé Mitre, uno de sus primeros biógrafos, afirmó:

“Belgrano murió como había vivido: con modestia, dignidad y fe. La patria no supo honrarlo entonces. Lo hará con los años, pero no compensará el olvido de su hora final”.

Domingo Faustino Sarmiento lo reivindicó en sus escritos:

“Fue el único argentino de su época que entendió que la educación era el alma de la república. Murió entre analfabetos, pero sembró para que otros cosecharan”.

José María Rosa, en su monumental “Historia Argentina”, concluye:

“Belgrano no fue comprendido. Fue abogado sin toga, militar sin vocación, diplomático sin recursos. Pero fue, por sobre todo, un patriota sin ambiciones personales. Y por eso lo relegaron. Su muerte en la pobreza es símbolo del precio que paga la virtud cuando no hace concesiones”.

*

Sacralizado, el héroe subió al pedestal, se hizo mármol. Las escuelas llevan su nombre. Su bandera flamea. Pero recordar los días finales de Belgrano implica una advertencia: la gratitud de los pueblos no siempre llega a tiempo. Y a veces, como en 1820, el silencio puede ser más elocuente que los honores póstumos.

*

Pasaron 205 años y Belgrano sigue siendo un ejemplo de civismo. En un país dividido por intereses, tal como sucedía en 1820, su voz débil pero firme en la enfermedad resuena como un llamado: “¡Ay, Patria mía!”. La voz de un héroe que muere víctima de una pena infinita.