Buscando ejemplos de emprendedores exitosos -ahora que tan de moda está el rubro- suele ignorarse la experiencia de un tucumano cuyo emprendimiento devino en industria pesada. ¿O no fue el obispo José Eusebio Colombres un emprendedor con todas las letras? Y no es que en la provincia la caña de azúcar fuera un exotismo, ya se la había cultivado en los siglos XVII y XVIII. Pero fue hace 200 años que Colombres le sacó el jugo con un trapiche de madera y allí, a un puñado de cuadras de la plaza Independencia, en pleno parque 9 de Julio, Tucumán empezó a sellar su destino. Mientras el obispo motorizaba su emprendimiento la industria bicentenaria nacía. Colombres estaba fundando una suerte de paraíso, sometido a mutaciones al compás del cambio de épocas: tierra prometida, vergel de prosperidad, paraíso perdido, paraíso infernal. Y mirándonos en el espejo del presente, la ilusión de que todo tiempo futuro podría ser algo mejor.

* * *

Aniversarios tan redondos como este que le llega a la industria azucarera invitan a mirarnos con una perspectiva amplia. Ulises García, profesor de Historia, eligió como tesis de licenciatura un estudio sobre el proceso de cierre del ingenio Santa Ana. García es aguilarense y desde chico se empapó de la memoria de Santa Ana con esa primera mano que representa el testimonio de los protagonistas. Y lo que él propone va a contramano de las visiones románticas o míticas que alimentan el imaginario. “Dejemos de hablar del Familiar y concentrémonos en la incidencia social y económica que tiene el azúcar en Tucumán”, sostiene García. Estudiar qué nos pasó durante 200 años y qué nos pasa hoy, con un abordaje científico, devuelve el paraíso a su condición primigenia. Ese espacio de oportunidades que Colombres, a cinco de años de haber jurado la Independencia en su carácter de congresal, entrevió cuando decidió plantar cañas en su campito de El Bajo.

* * *

Porque luego vino ese Tucumán desafiante de las últimas décadas del siglo XIX. La provincia que se industrializaba mientras el país apostaba por un modelo agroexportador casi sin confiarle valor agregado a su producción. Por eso Tucumán fue un imán para los nuevos emprendedores, atados al espíritu de Colombres por un hilo invisible pero poderoso. Y no fue casualidad que al mismo tiempo floreciera un Tucumán intelectual, cuyo camino inevitable fue la creación de una universidad. Nada puede explicarse por separado durante ese proceso en el que los ingenios se multiplicaban, Lola Mora erigía su Libertad y el ferrocarril no daba abasto de tanto importar tecnología, libros, materias primas e incesantes oleadas de recursos humanos. Inmigrantes internos y extranjeros, emprendedores, soñadores. Nuevos tucumanos.

* * *

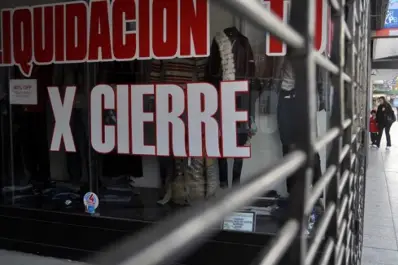

Son, a la vez, 200 años de tensiones que nadie supo resolver a largo plazo. Los historiadores apelan a distintas explicaciones para desentrañar las cíclicas crisis que soporta la industria. Y todas esas razones son válidas; el azúcar es un rompecabezas gigantesco, un océano de piezas sometido a leyes del mercado, contextos económicos nacionales e internacionales, gestiones más o menos proteccionistas, vaivenes de la tempestuosa política argentina y tucumana. Uno de los errores frecuentes es resumir todo al cierre de los 11 ingenios dispuesto por la dictadura militar en agosto de 1966, cuando pasaron tantos cosas antes y después. Esa bisagra, cuando Tucumán ardió, colocó a la industria en un lugar incómodo. No se trató sólo de afrontar las culpas propias -las pésimas administraciones y la desinversión, que visibilizaron los errores de la clase empresaria-, también se hizo carne una demonización de la industria que perdura. Un paraíso comido por la maleza de la desconfianza.

* * *

Por eso es tan importante recostarse en los hechos y en los testimonios. Menos Familiar y más realidad, diría el profesor García. Y esa realidad fue construida, zafra a zafra, por generaciones de tucumanos. Un universo complejísimo de patrones, empleados jerárquicos, administrativos, obreros fijos, trabajadores temporarios; a la vez del ecosistema de cañeros independientes, tan particulares de nuestra geografía; y unidos a ellos sus familias, sus hogares, los pueblos desarrollados en torno a cada fábrica; 200 años de experiencias comunitarias, de conquistas laborales y sociales. 200 años, lo dicho, de muchísimas tensiones, pero también de acuerdos, una marea histórica cuyo equilibrio terminó de romperse en 1966 y desde ese instante busca su camino. Lo que no cabe en ese registro es lo fantástico. La del azúcar, durante dos siglos, es la saga de hombres y mujeres decididos a hacer del fruto de su trabajo un paraíso.

* * *

John Milton hizo del paraíso perdido un poema trágico: Adán y Eva pisaron el palito y el pecado de desobedecer a Dios los condenó al dolor de ya no ser. El paraíso quedó, ellos debieron irse. Claro que ahí hubo un tercero, Satanás, con su jugosa tentación triunfante. Para las decenas de miles de tucumanos exiliados tras el cierre de los ingenios, el azúcar fue un paraíso perdido. Como Adán y Eva, guardaron al paraíso con la forma de un recuerdo. Pero están también los que se quedaron, a la sombra de fábricas cerradas u obligadas a funcionar en la máxima precariedad. Ellos pudieron experimentar un paraíso infernal, oxímoron que la filósofa Griselda Barale empleó para escribir sobre Santa Ana. El centro del paraíso infernal es la chimenea, un tótem omnipresente, suerte de panóptico desde cuya atalaya nada puede escurrirse. La chimenea todo lo ve y a la chimenea todos la ven. Por eso, mientras haya chimenea, mientras haya tótem y por más que el ingenio haya sido desmantelado, nada puede darse por perdido. Así que un día deciden dinamitar la última chimenea que quedaba en pie en el Santa Ana y el pueblo se congrega alrededor. Cuentan que la chimenea se resistió y que fue necesario intentarlo en más de una ocasión. Hasta que, una vez derribada, Santa Ana se convenció. Sin chimeneas no hay ingenio posible.

* * *

Son demasiado poderosas esas representaciones, impactantes por lo hondo que calan en la tucumanidad. Este testimonio es de hace un par de años, recogido en San Pablo. Desde la galería de su casa, tomando mate, un vecino señala las chimeneas y afirma: “van a volver a hacer azúcar ahí”. No es que ignore el destino de la fábrica: ya no funciona un ingenio allí, sino una universidad. Lo sabe, pero aún así algo en su interior lo convence de lo contrario. Son las chimeneas, esos tótems que Barale describe como símbolos de organización, objetivos, intereses, posibilidades de superación, futuro y equilibrio.

* * *

Las chimeneas están imbricadas con el paisaje de Tucumán. No hay una visión homogénea de los 15 ingenios que se mantienen activos; la solidez de algunos contrasta con los tropiezos de otros. La vida del San Juan, por caso, pende de un hilo. Lo concreto es que allí sigue latiendo ese corazón que el emprendimiento del obispo Colombres empezó a dibujar en 1821. Tiempo suficiente para que la industria cambiara de roles: fue víctima (de las presiones, zancadillas y trampas puestas desde afuera) y fue victimaria (a partir de los errores que fue encadenando hasta ahogarse en ellos). Como es norma, hubo una mezcla de cada cosa, una zona gris y para nada paradisíaca en la que el azúcar fue amasando su propio devenir. Pero aquí está, con 200 años en el lomo, con mucho para pensar y para planificar, siempre con la necesidad de tomar decisiones acertadas y trascendentes. 200 años y contando. ¿Lo hubiera creído el industrioso obispo Colombres?