La narrativa de un reencuentro posible

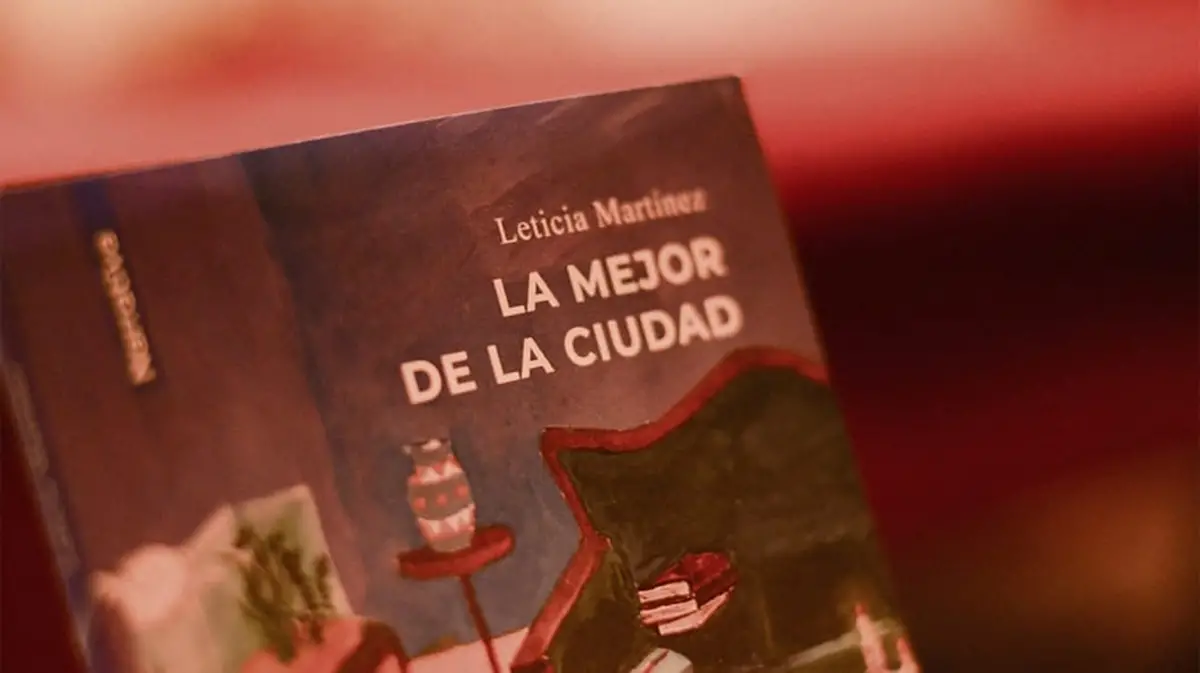

Los cuentos atómicos de La mejor de la ciudad, de Leticia Martínez (Funga Editorial, 2025) consiguen dar en el nervio de la negación y lo sensible. Una lectura posible de dos de sus relatos, que sobresalen en el índice del realismo mental dando cuenta de una narrativa bestialmente humana.

Por Mario Flores

“Una palabra es una flecha, tiene que ir al lugar exacto”, dice el cuento. Y la problemática de esta literatura de los límites radica en los márgenes de la palabra: sus personajes rebobinan cinematográficamente en sus propias historias pero sin alcanzar la expresión justa, recuperan contactos “anotados en los cuadernos de aquella época”, es decir, anacrónicos y actuales en su sufrimiento, y sujetos a la política del desencuentro que hace coincidencia en la desesperación, se abrazan porque se saben desesperados, en el borde lingüístico que los deja mudos (quizás, sin rostro ni identidades más profundas que saberse cómplices de “darle rosca a una rueda infinita de sensaciones que la dejaran al borde del abismo”).

En “Disparos”, el segundo de los nueve cuentos de La mejor de la ciudad, está Lucía, que es una desesperada. Pero no el tipo de desesperación emergente propio de las vicisitudes de la vida, sino una enfermedad familiar: alguna especie de tragedia genética que relincha en la memoria. Todo viene de antes, aunque el antes actúe por debajo de lo que se cuenta, como un tren subterráneo que sigue su curso independientemente de lo que suceda en la superficie. Lucía desespera por su madre, por la mala memoria y por sentir vergüenza, por los clics que simulan la conexión con los demás. Cuando desespera por el nombre de los medicamentos de su madre, su ayudamemoria es un contacto del pasado: opta por el retorno a alguna etapa de oscuridad latente con tal de “no quedar mal” ante el médico del pueblo. La historia también tiene sus límites: el qué dirán (la metamorfosis chusma de la palabra), y esta historia nueva del pasado (“Un tiempo inventado entre conversaciones sobre la nada que las volvía nuevas a ellas”) que, entre madre e hija, se relatan. Lo que las une y las reencuentra es la enfermedad: donde lo caótico marca la corrupción aceleracionista del relato de la muerte, en este cuento revierte la política del desencuentro para un cruce de narrativas: “volvió al pueblito del que había huido con apenas dieciocho años. Ahora era la enfermedad lo que las volvía a unir”. Es claro que la elección del verbo ‘huir’ es el elemento poderoso de la frase. En los relatos de diásporas, la épica es la persecución perpetua del sentido; pero cuando se trata de una huida nocturna, un estar fuera y lejos para no estar ‘en boca de’, transforma el relato único en una marea de incógnitas no de hacia dónde, sino desde dónde. El pueblito innominado, con sus lugares comunes -terriblemente comunes que no pierden contundencia a pesar de que resulten familiares-.

¿Qué es una familia?, se preguntan los personajes, en el reencuentro. Se reencuentran para hacer memoria pero también para constatar la supervivencia humana de una historia que se desenvuelve en pasillos de hospital y veredas cubiertas de colillas de cigarrillos. Esa institución sanguinolenta, como dice Piglia en Respiración artificial, que es la familia en sí misma, muta y brota hacia sitios y direcciones insospechadas, movidas por la fuerza genética del relato y del trastorno. En esos viejos cuadernos, en esos números anotados en aquellas épocas, que no son éstas épocas pero que aún así sobreviven orgánicamente en el relato de estas épocas, reside un elemento clave entre el realismo desesperado y los abrazos al borde abismo: la fe. No la fe religiosa o el mundo de lo espiritual, que también son piezas clave en los cuentos de La mejor de la ciudad (“La mirada de la virgen”), sino otro tipo de fe más conectada con el núcleo duro de lo humano que, aunque arrastrándose en lo márgenes del relato, se aferran a lo que no comprenden, algo más grande que una anagnórisis: “Como si aquella pasión desesperada pudiera ser ahora una forma de la ternura”.

En consonancia con un epígrafe de Anne Dufourmantelle en un libro de Belén Chale también publica por Funga Editorial (La dulzura es un poder infinito), una reivindicación de la ternura en tiempos de la supremacía mediática del odio, en términos literarios dentro de un sistema de ficción que rebasa los términos de lo que construye la memoria y la desmemoria: “A veces se olvidaba de las cosas que había hecho y eso le daba miedo”, un temor de los inconfesables incluso en el territorio seguro del abrazo del reencuentro, el olvido paulatino de las facciones del propio rostro, el desconocimiento antrópico de una historia que desdobla el reencuentro en despedida y viceversa.

En “Para las bestias” (el octavo y tal vez el mejor de las nueve piezas del libro, sin mencionar que también el título en sí mismo es la composición más preciada del volumen), el reencuentro transmuta separación y viceversa: lo que no está narrado aumenta la importancia del silencio, de los diálogos mínimos hasta la tensión máxima, el extremo de la ausencia en la palabra: los personajes se ignoran educadamente, discursivamente sobre todo. Nuevamente la pregunta: ¿qué es una familia? ¿Qué institución sanguinolenta opera en las ficciones de estos personajes arrollados por una ópera circundante hostil y victimizante? “Ella entendía la realidad como una selva, un caos morboso en el que se sobrevive por insistencia”.

Esta jungla antropológica marca quiénes son cada cual en la separación eterna y silenciosa, en el divorcio no hablado, en la conversación postergada, en los odios silenciosos y (como en “La habitación silenciosa” de 1996, si la narración estuviera en el uso y abuso de la primera persona tan acostumbrado por estos tiempos editoriales, pero no: están en una certera tercera) los espacios en blanco. Los puntos que separan tiempos fríos entre los límites de ese abismo humano (los personajes transigen en el pacto tácito de “un tiempo suave de compartir la necesidad de ignorarse”), y los límites del abismo de la palabra (“Desde hacía un tiempo, las conversaciones más triviales terminaban en discusiones y gritos”), son los mismos parámetros de los cuentos que, como espejos de un reencuentro alrededor del síntoma, un cruce en el centro de un cuerpo enfermo, la coincidencia atemporal que se da en medio del mundo salvaje. Intentar la narrativa de un reencuentro posible, casi ucrónico en la era de belleza perfecta y artificial, donde esta disfuncionalidad no marca los estándares en las ficciones de pantalla.

Desvirtuada y disruptiva, la rata que se entromete (elemento del mundo jungla) marca la presencia del instinto atávico: no es la palabra la que mata en este cuento, donde la sorpresa de acatar la sed de sangre, de instituir con sangre el loop novelístico que desencadena todo menos la resolución de la pareja en cuestión. Lo que importa es la bolsa, el cadáver en la bolsa, el cadáver de la rata muerta en la bolsa, y “lo que se vuelve, por fin, inevitable”.

No es casual que en estos dos cuentos se reproduzcan los gérmenes de una violencia hecha lengua, sutil e imperiosa que avanza en las convivencias y las cercanías: las camas de hospital y las camas de los hijos, los grupos de ayuda religiosa y los animales intrusos de la noche, la fe y el silencio.