Hay algo en las personas que pasaron hambre que les impide dejar comida en el plato. No es voracidad, no es gula, no es desenfreno. Es algo más profundo, visceral, muy difícil de definir. Nos lo dejó claro hace algunos años un colega que, durante una reunión y mientras era blanco de burlas por su apetito aparentemente insaciable, nos dijo: “Sólo el que pasó hambre, pero hambre de verdad, el que se fue a dormir muchas noches con la panza vacía, me puede entender”. Así apagó las bromas y nos conectó directamente con aquellas madres y abuelas que, de chicos, nos obligaban a terminar almuerzos y cenas bajo la amonestación amarga de que había otros que no tenían la misma suerte. Es posible que, siendo niños, nos haya costado encontrar una relación entre nuestros estómagos infantiles y la pobreza que castigaba a tantos. Pero a la luz de los tiempos que corren y de la propia historia de los argentinos, aquellas advertencias adquieren otra dimensión.

Esta semana, el periodista de LA GACETA Matías Auad publicó en sus redes sociales la historia de Manuel Marcelo Herrera, quien recorre todos los días la ciudad tirando de un carro en el que lleva a sus dos hijas encima de los cartones que junta en las calles. Son tan pobres que su esposa lava la ropa de vecinos un poco menos pobres que ellos y él sale a cartonear con sus niñas a cuestas porque no puede dejarlas solas. Este hombre que vive sobre una de las tapas del canal San Cayetano, muy cerca de donde se crió el protagonista de la anécdota del primer párrafo, también conoce ese vacío interno insondable que acrecienta el frío y la angustia de un devenir aciago.

Como suele ocurrir con casos que conmueven, el video que publicó Auad en Instagram rápidamente se hizo viral, la historia fue replicada por otros influencers y terminó del modo esperable: muchas personas se contactaron con Manuel para enviar mercadería a su casa. Además, desde el Gobierno le acercaron ayuda. Lo celebramos. Pero todo esto es tan efímero como lo que ocurre en las redes. Porque esos arrebatos solidarios -que sin duda son para destacar- no resuelven el problema de fondo que padece la familia Herrera y miles de tucumanos y argentinos más: ser parias en un sistema que los excluye.

El dolor de ya no ser

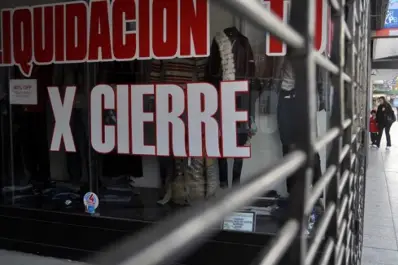

En Tucumán hay hambre. Los números lo confirman: la tasa de pobreza ronda el 40%. Es decir, cuatro de cada 10 tucumanos son menesterosos. Pero a estos números hay que mirarlos bajo el prisma de una Argentina que se viene degradando irreversiblemente desde hace décadas. Si hoy es pobre un empleado en relación de dependencia que trabaja en blanco y cobra $ 800.000 por mes para sostener un hogar de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños), qué se puede decir de aquel que ya era pobre antes. Posiblemente, este último vive en la miseria y no llega a completar dos comidas diarias.

Además, una porción de ese 40% no se percibe a sí misma como habitante del piso más bajo de la pirámide social. Si les preguntamos en qué lugar de la escala se ubican, tal vez afirmen que son clase media. Y posiblemente lo fueron hasta hace unos años, pero eso ha cambiado. Las crisis (Rodrigazo, la híper del 89 y la debacle del 2001), pero principalmente la inflación -que es la gran máquina de fabricar indigencia- ha generado una transformación capital en Argentina: de ser un país que se diferenciaba del resto de los de la región por el relevancia de su clase media, hoy parece haberse latinoamericanizado y son los sectores necesitados los que se han vuelto preponderantes. Lo confirman los números, pero da la sensación de que nos cuesta asumir que nos hemos caído.

Miopes y memoriosos

Sólo la miopía de la militancia puede sostener que este es un problema que empezó con la llegada de Javier Milei al gobierno. Porque si nos remontamos en el tiempo, veremos que Tucumán fue gobernado por el peronismo ininterrumpidamente desde 1999 hasta hoy. Y que desde 2003 hasta 2023 lo hizo de un modo consustancial con el kirchnerismo, que encabezó la gran debacle argentina de este siglo, ya que gobernó durante 16 de los últimos 23 años. La cercanía que hubo entre José Alperovich y Juan Manzur con Néstor, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, los padres de la inflación -entre otras maldades- que nos trajeron hasta acá, es innegable. Y aunque hoy Osvaldo Jaldo se muestra más cerca de los libertarios que del kircherismo, nunca faltarán memoriosos para recordar su paso por las administraciones de sus dos antecesores.

Parte de lo enumerado en los párrafos que abren esta columna es consecuencia del proceso que lleva adelante el Gobierno para ordenar la debacle en la que quedó el país tras la gestión de Fernández. Pero ojo: el hecho de intentar resolver una situación crítica no lo exculpa de sus secuelas. Especialmente, si el raudo retiro del Estado de algunos ámbitos (aquellos en los que se atienden cuestiones sociales, por ejemplo) deja aún más desamparados a los desamparados de siempre. Lo viene advirtiendo la Iglesia y ahora también lo señalan varias administraciones provinciales, entre ellas, la de Tucumán, que sostiene programas para contener a los más necesitados.

Esta situación dispara preguntas: ¿cuántos Manuel Herrera más recorren la ciudad arrastrando hambre? ¿Nos estamos empezando a acostumbrar a estos paisajes de miseria al punto que ya dejan de impactarnos? ¿Cuál es el destino de las generaciones de chicos que hoy crecen en Tucumán con necesidades básicas insatisfechas? ¿Qué nos deparará el futuro si partimos de esta base endeble? ¿Esta malaria será realmente el último esfuerzo para empezar a recuperarnos, como repite el Gobierno nacional? ¿O simplemente estamos frente a un ajuste más cuyos resultados se diluirán a fuerza de futuros gobiernos populistas?

……………………

Fernando Vidal Buzzi murió hace cinco años. Fue un hombre de letras (nada menos que uno de los impulsores de la primera edición en el país de “Cien Años de Soledad”, de García Márquez) y un periodista gastronómico magistral. Con Miguel Brascó, Lucila Goto y Elisabeth Checa, entre otros, integró una generación irrepetible cuyo recuerdo acrecienta el desamparo cultural al que nos someten hoy buena parte de los “influencers gastro”. Vidal Buzzi acuñó una idea que, a la luz de lo que nos ocurre hoy, cobra una dimensión especial. Él sostenía que los argentinos estábamos formados por diversas capas de hambre: el hambre de los indios, el de los españoles, el de los gauchos, el de los soldados que lucharon por la independencia y el de los inmigrantes, que en muchísimos casos llegaron a estas tierras empujados por hambrunas descomunales. De algún modo, esto explica que disfrutemos tanto de sentarnos frente a un plato lleno, de las porciones enormes, de la abundancia. De todos modos, si nos detenemos un momento en esta idea es posible que encontremos cables invisibles que la conecten con el hambre de aquel colega del que alguna vez nos burlamos, con el de las madres y abuelas que nos conminaba a terminar la comida y con el hambre de Marcelo Herrera y sus hijas, que nos muestra que a las capas que supo enumerar Vidal Buzzi hay que agregarle otra: la de la Argentina devastada de hoy.