MODIFICACIÓN. El término “ciudadano”surge en contraste con “vecino”.

MODIFICACIÓN. El término “ciudadano”surge en contraste con “vecino”.

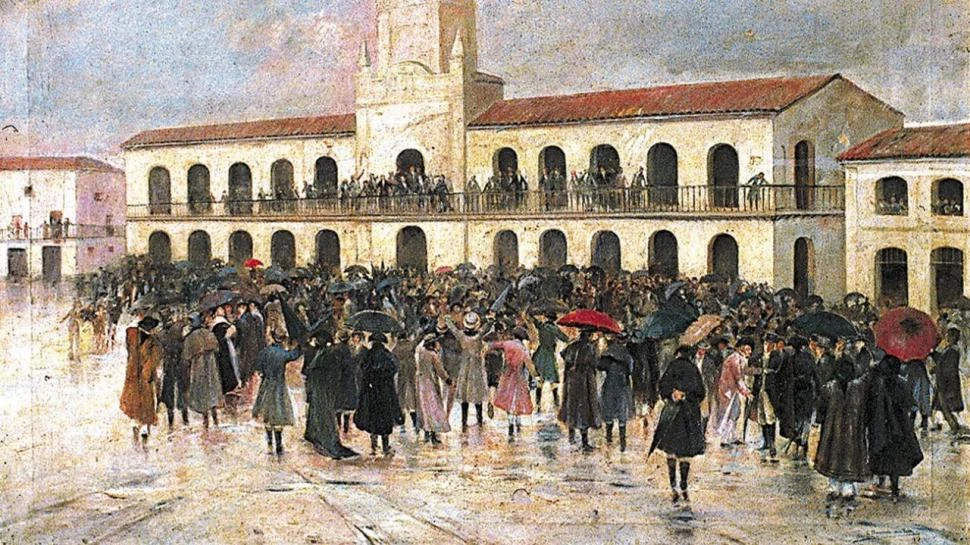

A 215 años de la Revolución de Mayo se ha escrito copiosamente sobre esa hora genuinamente americana, uno de los hitos fundacionales de la República Argentina. Si la cuestión no está agotada es porque, como sostiene el politólogo argentino Raúl Arlotti en sus incontables clases de grado y de posgrado, la historia sólo es tal cosa si puede ser proyectada sobre el presente.

¿Qué se proyecta de aquella gesta sobre la actualidad nacional? En un año tan larga y ferozmente electoral como el actual, uno de los haces de luz que refracta el prisma de 1810 es el del ejercicio de la ciudadanía. Fundamentalmente porque el concepto mismo de ciudadanía es una de las novedades de aquellos decisivos momentos de la historia.

Resignificados

Es las convulsas circunstancias rioplatenses de principios del siglo XIX opera la introducción del moderno concepto de ciudadano como un acto de voluntad, como un acto consciente, como un propósito, para decirlo en términos del historiador Vicente Oieni. La Revolución de Mayo provoca una profunda modificación conceptual y es el término “ciudadano”, en contraste con el de “vecino”, lo que expone la naturaleza de ese cambio, sostiene en Imaginar al ciudadano virtuoso. Introducción del concepto de ciudadano en el proceso de emancipación del Río de la Plata.

El vecino era español, hombre, y debía poder demostrar “pureza de sangre”. Léase, “no estaba mezclado con las castas ni era moro ni judío”, puntualiza Oieni en el ensayo compilado por Waldo Ansaldi en Caleidoscopio Latinoamericano (Ariel, Buenos Aires, 2004). El “vecino” era propietario, habitaba en una ciudad y pagaba tributos; o debía ganarse la vida con un trabajo no manual. Debía ser, además, portador de virtudes, “siendo la de cristiano una condición ineludible. Debía ser hijo legítimo de ‘cristianos viejos’” y, también, “ser patriota, honrado, buen esposo y buen padre”.

El concepto de “ciudadano”, en cambio, se incorporó al imaginario revolucionario como término de combate. “Desde los inicios del proceso revolucionario expresó algo nuevo. En él se concentraron significados múltiples y más o menos difusos, pero, sobre todo, estuvo claramente asociado a la idea de posesión de una identidad nueva: americana, nacional, patriótica”, precisa el autor.

El ciudadano no sólo es un sujeto de derechos políticos, sino que es un forjador de esos derechos. Como individuo liberado –dice Oieni- conforma un nuevo cuerpo capaz de crear las normas que regularán la vida social. Era un creador de las leyes “que el conjunto debía obedecer sobre el principio de la concesión de derechos y la asunción de obligaciones”.

Consecuentemente, “ciudadano” es antónimo de “vasallo” y de “súbdito”. “Los súbditos ensalzan la tranquilidad pública; los ciudadanos, la libertad de los particulares”. Pero ese individuo es inseparable de la idea de un sujeto plural: el pueblo soberano.

Los nuevos conceptos

Precisamente, “pueblo” y “soberanía” son otros dos conceptos que, como “ciudadano”, no nacen con la Revolución de Mayo, pero ahí adquieren sus acepciones modernas. Es en el lenguaje que el proceso de Mayo cobra especial significación. “En esa etapa fundante de la Nación se introdujeron o resignificaron conceptos políticos básicos tales como patria, nación y república”, describe Oiene.

La historiadora tucumana Noemí Goldman, precisamente, hace una arqueología de los términos “nación” y “pueblos” en ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! (Sudamericana, Buenos Aires, 2009). Zanja con ello, sin proponérselo explícitamente, un inveterado reduccionismo que discute si la de Mayo de 1810 fue una “revolución”, por cuanto se circunscribió en ese momento al ejido porteño. No había por entonces nada ni remotamente parecido a la “nación argentina”. De hecho, construirla será una de las tareas incubadas en el Cabildo de Buenos Aires.

Justamente, “en las nuevas condiciones políticas que la revolución genera, el lenguaje político revela, por un lado, el quiebre de la hegemonía discursiva del antiguo régimen y, por otro, la pluralidad de discursos y las luchas por imponer proyectos”, sintetiza Oieni.

En Doscientos años pensando la Revolución de Mayo (Sudamericana, Buenos Aires, 2010), Raúl Fradkin y Jorge Gelman dan cuenta de que una parte sustancial de esos “proyectos” será asumida por los principales protagonistas de la “Generación del 37”.

Los jóvenes románticos

Con el nombre de “Generación del 37” se conoció “una experiencia político-cultural que reunió a jóvenes escritores y publicistas provenientes de las elites letradas e imbuidos en el romanticismo que hicieron su ingreso a la escena pública desde el Salón Literario de 1837. No sólo fueron partícipes de un grupo relativamente cohesionado, sino que este se caracterizó por un alto grado de institucionalización. Al menos, para los términos de la época”, precisan los coordinadores del libro.

Si hay una suerte de “déficit” en la Revolución de Mayo consiste –según Fradkin y Gelman- en que inició el camino de la emancipación política respecto de España, pero no dejó una “nacionalidad” como la que primaba en las reflexiones románticas de la Europa de la época. “Así que postulándose como continuadores de la revolución, y legitimándose en ella, los jóvenes románticos -de la ‘Generación del 37’- encontraron su misión. Ellos debían completarla en el plano de las ideas, etapa posterior al fin de la revolución por las armas. Mayo se convertía así, a sus ojos, en un posible fundamento del principio de nacionalidad tan ansiado, pero aún no establecido”.

Eso no los libra de los sesgos de su contexto histórico, social e ideológico. La “Generación del 37” rechazaban el carácter cultural de lo español y no tenía consideración hacia la cultura de los pueblos originarios. La Revolución de Mayo, y el breve período hasta la Declaración de la Independencia de 1816, fueron el único pasado rescatable a partir del cual construir el “nosotros” nacional.

Ese “ser nacional” que viene de Mayo, según quienes se asumen como los continuadores de la revolución, rechaza la concentración del poder, en personas o distritos. “La manía de gobernar por una parte, y la indolencia real y la supuesta incapacidad del pueblo por otra, nos habían conducido gradualmente a una centralización monstruosa, contraria al pensamiento democrático de Mayo, que absorbe y aniquila toda la actividad nacional: al despotismo de (Juan Manuel de) Rosas”, escribe Esteban Echeverría en La ojeada retrospectiva (1846), citado por Fradkin y Gelman.

Domingo Fauestino Sarmiento, en Civilización y barbarie: vida de Juan Facundo Quiroga (1845), cincela un segundo perfil: el del sometimiento a las leyes y el rechazo a quienes se consideran por encima de ellas, comenzando por los caudillos. “La revolución, excepto en su símbolo exterior, independencia del rey, era sólo interesante e inteligible para las ciudades argentinas; (y) extraña y sin prestigio para las campañas. En las ciudades había libros, ideas, espíritu municipal, juzgados, derechos, leyes, educación, todos los puntos de contacto y de mancomunidad que tenemos con los europeos. Había una base de organización, incompleta, atrasada, si se quiere. Pero precisamente porque era incompleta, porque no estaba a la altura de la que ya se sabía que podía llegar a ser, se adoptaba la revolución con entusiasmo. Para las campañas, la revolución era un problema. Sustraerse a la autoridad del rey era agradable, por cuanto era sustraerse a la autoridad. La campaña pastora no podía mirar la cuestión bajo otro aspecto. Libertad, responsabilidad del poder, todas las cuestiones que la revolución se proponía resolver eran extrañas a su manera de vivir, a sus necesidades”, dice un fragmento rescatado en Doscientos años pensando la Revolución de Mayo.

Los sacrificios

La literatura fundacional decimonónica va llenando de contenido la personalidad del “nosotros” nacional y en Historia de la República Argentina (Sopena, Buenos Aires, 1964) Vicente Fidel López, hasta con cierto dejo de nostalgia respecto de las bondades de la colonia, da cuenta de que los hombres de Mayo hicieron pesar la emancipación y la conquista de los derechos políticos por encima de las ventajas materiales que le reportaba el régimen español. “Los unos reclaman, cada vez con más insistencia y con más derecho, el influjo y la gerencia de lo que a ellos les pertenece y les toca más de cerca. Los otros se aferran al principio tradicional; y la lucha que se entabla entre unos y otros, llega necesariamente a un término fatal para el que disponga de menos fuerzas en el momento del conflicto. El gobierno de lo propio es de derecho natural. No hay compensación ninguna con que un régimen colonial pueda satisfacer a los que están privados de él”.

Goldman recuerda que el 24 de mayo de 1810 se creó una Junta que presidió Baltasar Hidalgo de Cisneros, a quien previamente se hizo renunciar como Virrey, y que contó con cuatro vocales: dos de ellos fueron Cornelio Saavedra y Juan José Castelli. La agitación citadina hizo que esa misma noche renunciaran todos. Al otro día, Saavedra y Castelli fueron protagonistas de la Revolución de Mayo.

Los beneficios que la Corona deparaba para una elite es registrada también en una carta del Marqués de Irujo del 20 de junio de 1810, que Goldman recupera. “Es bien notorio que Buenos Aires ha estado minado de algunos años a esta parte por la división y los partidos -describe-. También se sabe que entre los hombres de bien que componen la masa general de la población de aquella distinguida y apreciable capital se cuentan desgraciadamente varios espíritus ardientes, e inquietos, algunos deslumbrados por teorías seductoras, aunque reprobadas por la experiencia, y otros estimulados por la esperanza de elevar sus fortunas sobre la ruina de los demás”.

Los “ciudadanos” alumbrados en la placenta de Mayo también resienten a los que infringen la ley e intentan eludir su castigo valiéndose de su poder político o económico. Otra vez, en ¡El pueblo quiere saber de qué se trata!, ese hecho queda reflejado en la letra de Mariano Moreno, como secretario de Gobierno y de Guerra de la Primera Junta, cuando ordena el fusilamiento de los rebeldes de Córdoba, desde el gobernador intendente, Juan Gutiérrez de la Concha, hasta Santiago de Liniers. “Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema, y una lección para los jefes del Perú, que se abandonan a mil excesos por la esperanza de la impunidad”, sentenció.

¿Qué luz proyecta Mayo sobre el “nosotros” nacional de 2025? Y más precisamente, ¿qué sombras?

© LA GACETA