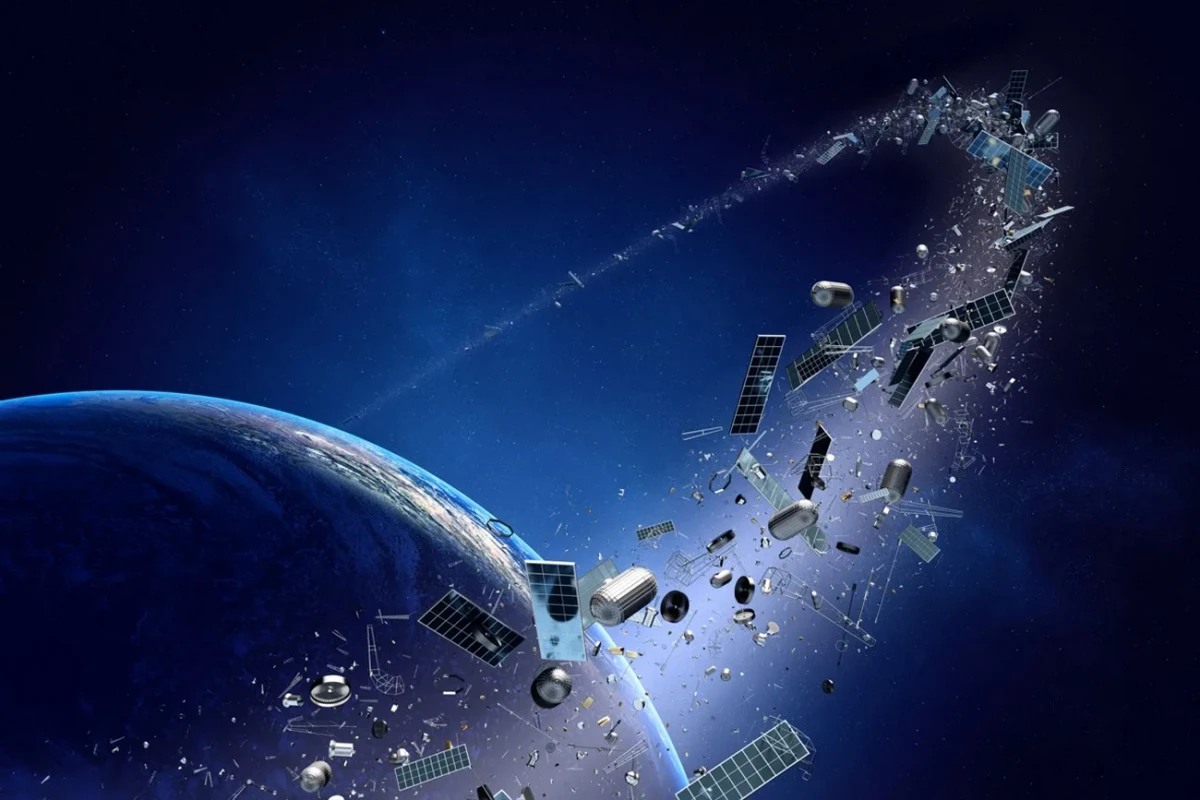

SÍNDROME DE KESSLER. La saturación de basura espacial crece y amenaza con hacer inaccesible la órbita baja terrestre en las próximas décadas. / GOOGLE

SÍNDROME DE KESSLER. La saturación de basura espacial crece y amenaza con hacer inaccesible la órbita baja terrestre en las próximas décadas. / GOOGLE

La mayoría de las personas ya no se concibe la vida sin internet. Pero muy pocos tienen presente que la dimensión digital depende de una red silenciosa y frágil que gira alrededor del planeta. Esa red está sostenida por satélites que podrían colapsar si no se frena el avance de un fenómeno llamado Síndrome de Kessler.

Aunque suene a título de ciencia ficción, el Síndrome de Kessler es una preocupación real para científicos, astronautas y agencias espaciales. Y tiene todo que ver con nosotros. Si avanza sin control, puede afectar directamente el acceso a internet, la navegación GPS, los servicios en la nube, y hasta el funcionamiento de plataformas bancarias o de streaming. La conectividad que damos por sentada podría cortarse. Y, con ella, gran parte del estilo de vida contemporáneo.

Lo que está pasando en la órbita baja

El fenómeno fue planteado por primera vez en 1978 por Donald J. Kessler y Burton Cour-Palais, investigadores de la NASA. En pocas palabras, describe una posible reacción en cadena en la que la basura espacial empieza a colisionar con satélites y a fragmentarse, generando aún más escombros hasta volver impracticable el uso del espacio exterior.

Este proceso no es repentino, pero sí constante. La NASA señala que ya se estarían viendo las primeras señales de este colapso gradual. La órbita baja terrestre está cada vez más poblada por objetos inactivos: satélites viejos, restos de cohetes y piezas rotas que siguen girando a velocidades altísimas.

Las tres etapas de un problema que ya comenzó

Según explican desde la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, la evolución del Síndrome de Kessler puede dividirse en tres fases:

Primera etapa: impactos menores. Fragmentos pequeños comienzan a golpear naves activas y afectan su funcionamiento. Ya se han registrado incidentes de este tipo.

Segunda etapa: colisiones de alto impacto. Objetos más grandes colisionan, destruyen satélites completos y crean más restos peligrosos.

Tercera etapa: cascada imparable. La órbita baja se llena de escombros que chocan entre sí. Llegado este punto, sería imposible lanzar nuevos satélites o mantener en funcionamiento los existentes.

¿Qué pasa si no se hace nada?

Para una humanidad que depende de la tecnología para estudiar, trabajar, relacionarse y consumir información, el impacto podría ser devastador. No habría GPS para moverse, ni conexión segura para almacenar datos, ni redes sociales activas. También se complicarían tareas globales críticas como el monitoreo climático, la prevención de desastres o la vigilancia satelital de fenómenos naturales.

Según un análisis de la revista Wired, si no se regula el tráfico espacial ni se remueven los objetos inactivos, el colapso podría ocurrir en menos de dos décadas. Es decir, dentro del mismo horizonte temporal en que muchos jóvenes proyectan sus carreras en tecnología, ciencia o incluso marketing digital.

A pesar del escenario alarmante, hay margen para actuar. La NASA, la ESA y empresas privadas como SpaceX o ClearSpace están trabajando en tecnologías de limpieza orbital y en nuevas normativas para lanzar satélites de forma más responsable. Sin embargo, la solución definitiva requiere cooperación global.

Desde las universidades hasta las startups, la conversación ya empezó a cambiar. Muchos investigadores jóvenes están proponiendo nuevas formas de detectar y recolectar desechos espaciales. Otros exploran materiales biodegradables o satélites con mecanismos de autodestrucción segura. La clave es pensar en el espacio como un ecosistema compartido, no como un basurero sin ley.

¿Por qué esto es una causa de los jóvenes?

El debate sobre el futuro del espacio no es exclusivo de científicos ni de astronautas. Es también una cuestión generacional. La forma en que se use y se regule el espacio en esta década definirá cómo vivirán, trabajarán y se conectarán millones de personas en los próximos 30 o 40 años.

Entender y visibilizar el Síndrome de Kessler no es sólo hablar de ciencia: es hablar de derechos digitales, de accesos globales y de inclusión tecnológica. Y de algo tan básico como que el espacio no se nos cierre antes de que podamos explorarlo.