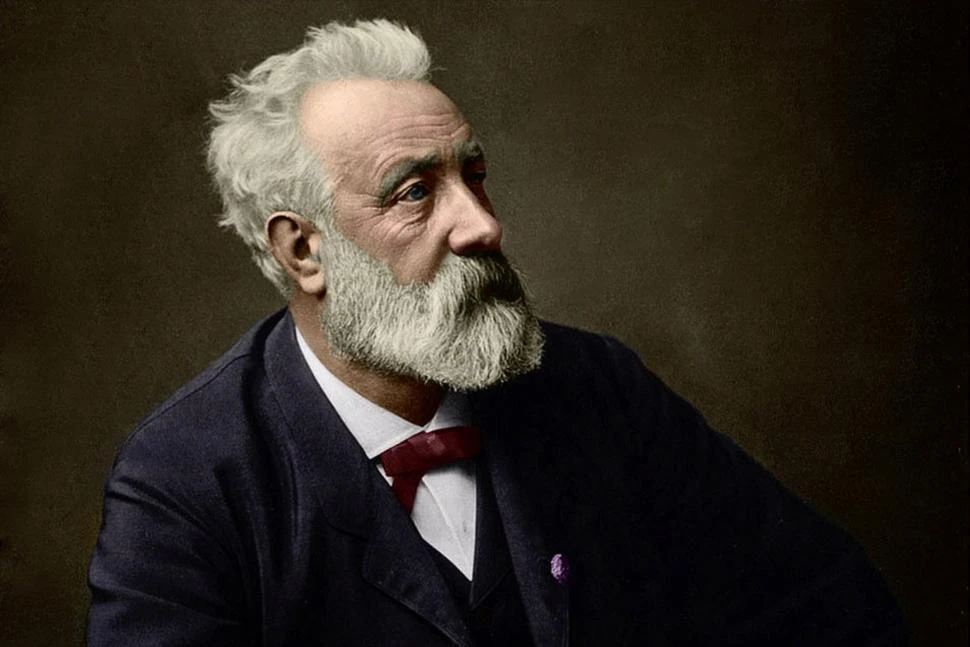

SUS AVENTURAS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES. Julio Verne es uno de los grandes referenciados en la Literatura.

SUS AVENTURAS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES. Julio Verne es uno de los grandes referenciados en la Literatura.

Hablamos hace poco en estas páginas de la tradición que arrastra Sherlock Holmes y las múltiples continuidades en otros autores: Michael Dibdin en La última aventura de Sherlock Holmes; Maurice Leblanc en Arsene Lupin contra Sherlock Holmes; las Novísimas aventuras de Sherlock Holmes de Enrique Jardiel Poncela; Sherlock Holmes y los Irregulares de Baker Street, una serie de varios libros de la mano del dueto de Tracy Mack y Michael Citrin; Pérez-Reverte y su reciente El problema final (título sugestivo si los hay). Habíamos omitido, por entonces, Sherlock en Buenos Aires, de Mario Méndez, novela juvenil donde el inglés se asocia con un argentino para resolver el caso de la desaparición de la hija de un ministro plenipotenciario.

Pero no es sólo el personaje de Conan Doyle el depositario de este tipo de homenajes. Está también el caso de Los crímenes del monograma, de Sophie Hannah, que recupera la figura de Hércules Poirot, el entrañable personaje de Agatha Christie.

Perseguido por la tradición

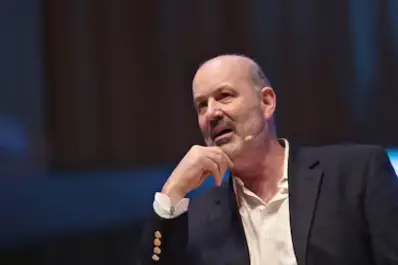

Y si del policial a la literatura de aventuras vamos, Verne es otro de los grandes referenciados. En estas páginas, también, hablábamos no hace mucho con el gran Pablo De Santis sobre su novela Hotel Scantilado, donde recupera la figura del autor de Veinte mil leguas de viaje submarino. “El pasado persigue a Nemo, y a mí me persigue la tradición literaria, y la duda de haber cometido un pecado imperdonable al tomar prestado al personaje. Toda narración representa el cruce del pasado con el presente”, dijo por entonces De Santis: “Yo leía fascinado a Verne y, ya de adolescente, a Agatha Christie. Durante años me alejé de esas lecturas. Pero después volví a ellas y me di cuenta de por qué me habían hechizado. Creemos que de niños somos lectores ingenuos, pero no es así. Somos bastante agudos y buscamos en los libros lo extraordinario: la aventura, el misterio, la pasión. Es de mayores cuando nos convertimos en lectores ingenuos y aceptamos las modas, las manías de la época y sucumbimos al esnobismo”, ampliaba De Santis. Aunque la línea iba más allá: “hay un momento en que el héroe, por retirado que parezca, vuelve a la acción, despierta”.

Ese despertar del que habla el autor de La traducción, se da en la última novela de Sergio Olguín, Los últimos días de Julio Verne. En la París que media entre el siglo XIX y el XX, Michel, hijo de aquel que todos conocemos, recibe de su padre un pedido: hacer que desaparezca un cadáver. Otra vez: policial y aventura, referencia y transgresión. “Sobre la mesa del comedor, como si fuera una camilla, había un cuerpo desnudo. Un adolescente rubio, con los ojos cerrados, las formas como talladas en mármol de Carrara. Tenía la belleza de un santo renacentista, de un efebo griego. Hay muertos que parecen personas vivas descansando plácidamente” escribe Olguín.

Personaje resucitado

Y siempre un crimen misterioso, la ciencia, las geografías varias y las peripecias múltiples. Rastros, arrastres en el tiempo, la relación entre experiencia e imaginación, las dos caras de un hombre que fue todos los hombres, su figura y su sombra. Las lecturas que ha atravesado generaciones y generaciones. Como dice De Santis: lecturas que se enfrentan con el origen lector, nada más y nada menos que la infancia y adolescencia.

Los héroes nunca mueren, se sabe. De hecho, Conan Doyle tuvo que resucitar a su personaje estrella tras el evento de la cascada de Reichenbach en, justamente, El problema final, cuando los lectores protestaron por su desaparición. Eso ya estaba en La Ilíada: el héroe siempre ha de regresar, sea en la forma en que fuere.

© LA GACETA

Hernán Carbonel – Periodista y escritor