El Eternauta, el Robinson Crusoe argentino que navega eternidades en un mar de muerte

La serie de Netflix ya es un éxito global. Para los argentinos en particular, a la adaptación de la obra de Oesterheld a la plataforma se suman el recuerdo de la publicación original y la historia trágica de su autor y su familia.

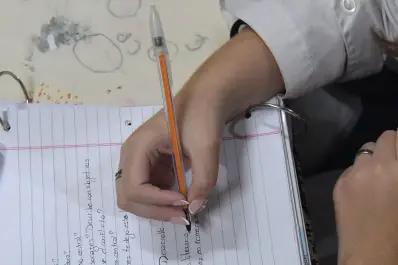

El Eternauta, representado por Ricardo Darín.

El Eternauta, representado por Ricardo Darín.

Casi 70 años han transcurrido desde que apareció El Eternauta, considerada la primera novela gráfica en español, escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López. No debe disociarse esa doble autoría porque se trata, sin más, de una verdadera obra de literatura dibujada. Nada menos que una obra de ciencia ficción. Netamente argentina.

Netflix estrenó una lograda adaptación de ese “comic” icónico. El éxito que acaparó el lanzamiento a nivel global (no demoró en instalarse como “Lo más visto” en España) hizo que se anunciara una segunda parte después de los “primeros” seis episodios. Los cuales llevan la trama hasta, más o menos, la mitad de la tira original, publicada entre 1957 y 1959. En total, constó de 106 episodios impresos en el semanario Hora Cero. Porque los autores lograron mantener en suspenso a sus lectores durante más de un centenar de semanas.

Planos solapados

Para las audiencias extranjeras, la serie que estuvo disponible desde el último día del mes pasado es, sin más, una distopía que tiene por escenario a Buenos Aires. Pero para los argentinos, tres planos se van solapando en El Eternauta: la publicación original, la adaptación para la pantalla chica y la dramática historia de su guionista, así como la de su familia.

El producto que alumbra Bruno Stagnaro, guionista y director de la serie, se mantiene fiel a la creación de Oesterheld y de Solano López. Eso sí: “fiel” no significa, en modo alguno, “al pie de la letra”. No podría lograrse tal cosa partiendo de que el original se publicó en una plataforma impresa, en la que desde el lenguaje hasta las dinámicas son distintas. Pero, en rigor de verdad, tampoco debiera ser una reproducción “a pie juntillas”. Como se dijo en oportunidad de la crítica laudatoria de la serie Cien años de soledad, calcar no puede considerarse ningún prodigio.

En la novela gráfica, el principio está marcado por la aparición de quien será el narrador de la historia: El Eternauta. Literalmente, el viajero de la eternidad, que se corporiza en la silla frente a un guionista de historietas, en 1957, y comienza a narrar los sucesos que lo han llevado hasta allí. Todo comienza durante una noche en la que cuatro amigos juegan al truco: son Juan Salvo, Favalli, Lucas y Polsky. El anfitrión es el primero de ellos, que tiene una fábrica de adaptadores y se siente realizado con su vida y su familia. Él ha prestado la buhardilla de su chalet en Vicente López para convertirlo en “el laboratorio” donde con sus amigos dan rienda suelta al hobby de la electrónica.

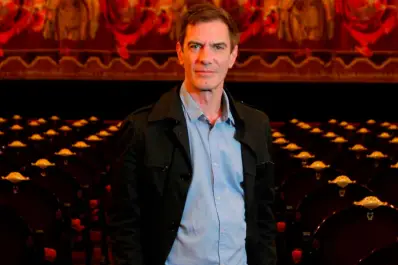

El protagonista de El Eternauta, escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López.

El protagonista de El Eternauta, escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López.

Los diálogos de la partida se alternan con una noticia en la radio. La detonación de una bomba atómica, de nuevo diseño, produce una lluvia de cenizas radioactiva que se esparce por diferentes latitudes. Instantes después se corta la luz. Y de pronto comienzan a precipitar unos copos de algo que parece nieve. Es la “nevada mortal”, letal al contacto con la piel. Poco después, se pone en duda que los copos fueran radioactivos: el contador geiger con el que cuentan (toda una pasión de Lucas) no registra actividad. Al aislamiento seguirá la necesidad: aprovisionarse de alimentos, de combustible para el grupo electrógeno y de medicamentos. En la casa también están la esposa de Salvo, Elena, y su hija, Martita. Pero por encima de todo ello, hay que proveerse de armas. Porque Favalli, profesor de física, razona que lo que seguirá es la “ley de la selva”. No se equivocaba. El desafío entonces es cómo salir a buscar todo ello. Lo resolverán improvisando trajes aislantes, con ropa impermeable, guantes de goma y las máscaras: el sello distintivo del protagonista.

En la adaptación de Stagnaro, realizador de “Pizza, Birra, Faso”, muchos de estos elementos están presentes. Hay variaciones: la truqueada es en la casa de Favalli, Salvo está separado de su esposa; y la hija de ambos, esa noche, salió a reunirse con amigas. Así que él saldrá a buscarlas.

Pero con independencia de los detalles, hay elementos omnipresentes en el papel, hace siete décadas, y en la pantalla, desde hace un par de semanas. La desesperación por saber de los seres queridos. La desesperanza respecto de la humanidad del “Otro” cuando lo único que abunda es una carestía que pone a prueba toda ética y toda moral. Y, como sustrato de estos sentimientos, la soledad del ser humano. Aún en urbes tan populosas como Buenos Aires.

Robinsones jugando al truco

“Siempre me fascinó la idea de Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído 20 veces. El Eternauta fue inicialmente mi versión de Robinson. La soledad del hombre, rodeado, presa, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco”, escribió Oesterheld respecto de su propia obra. “Ese fue el planteo. Lo demás creció solo, como crece sola, creemos, la vida de cada día. Publicado en un semanario, El Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había, sí, una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Aparecieron, así, situaciones y personajes que ni soñé al principio”.

Esa noción aparece en el inicio mismo de la historieta. “Somos ‘Robinsones’ que en lugar de una isla hemos quedado recluidos en una casa”, reflexiona Salvo. “Nada más exacto que aquella comparación”, dice El Eternauta: “Éramos ‘Robinsones’ en nuestra propia casa, sólo que el mar que nos rodeaba era un mar de muerte”.

Un héroe colectivo

“Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central, El Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer -reconoció Oesterheld-. El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”.

A siete décadas de distancia, esas reflexiones no pierden vigencia. Oesterheld y Solano López ambientaron su obra en su presente más absoluto. Stagnaro hace lo propio: la “nevada mortal” cae sobre Buenos Aires en el “ahora” más contemporáneo. Esta vez no hay noticias de detonaciones atómicas: el fantasma del holocausto nuclear se cayó junto con el Muro de Berlín y se disolvió junto con la URSS. Pero sí hay un apagón absoluto. Y no sólo del suministro de energía: toda la tecnología pereció por lo que suponen que fue un pulso electromagnético. Esa sospecha anticipa lo que vendrá en la serie, que no es otra cosa que lo mismo que adviene en el “comic”: una invasión extraterrestre.

Como en la tira semanal de la década de 1950, y como en ese otro gran “comic” llevado al cine como fue Hulk, en la versión que rodó Ang Lee en 2003, Stagnaro se toma casi media producción en caracterizar los personajes. Eso también es literatura. Hay que avanzar mucho en el “comic”, y llegar al episodio 4 de la serie, para que los “cascarudos” irrumpan en la geografía porteña. A los cadáveres regados por todas partes, en la tira original, se suma el paisaje de un gigantesco cementerio de vehículos en lo estrenado el 30 de abril.

En el papel del siglo XX como en la pantalla chica del siglo XXI, cuando aparece el enemigo incontrastable, comienza a disiparse la figura del hombre como lobo del hombre: ahora hay un antagonista contra el cual abroquelarse. Y antes como ahora, el invasor esclavizará personas para ponerlas en contra de la “resistencia”. El enemigo del ser humano es ahora, también, un ex humano.

Al personaje de Juan Salvo ideado y dibujado en 1957 lo persigue la angustia por la suerte de su esposa y de su hijita. Llega a ser presa de alucinaciones respecto de ellas. Al personaje de Salvo que encarna logradamente Ricardo Darín lo acechan los fantasmas de las batallas de la Guerra de Malvinas. Claro está, Oesterheld no vivió para conocer el conflicto del Atlántico Sur de 1982. Pero, por desgracia, sí para conocer como pocos la angustia por su familia.

El guionista fue secuestrado en 1977, durante la última dictadura militar. Se lo vio detenido en Campo de Mayo (ese lugar al que el Juan Salvo de la serie no quiere volver) y ya no hubo noticias de su paradero desde el año siguiente. Para entonces, militaba en “Montoneros” y formaba parte del aparato de prensa de esa organización armada. Por entonces publica la segunda parte de El Eternauta, que ya es una obra marcadamente política. Las cuatro hijas de Oesterheld, que militaban unas en la Juventud Peronista y otras en “Montoneros”, así como sus tres yernos, desaparecieron durante el genocidio. Una de las chicas, Diana, de 23 años, fue secuestrada en Tucumán junto con su hijito, Fernando, abandonado como “NN” en la Sala Cuna y luego recuperado por sus abuelos (Elsa Sánchez de Oesterheld fue integrante de Abuelas de Plaza de Mayo). También aquí fue secuestrado Raúl Araldi, pareja de Diana. En la “megacausa” judicial “Jefatura I”, el ex jefe de Policía Roberto Heriberto Albornoz, “El Tuerto”, fue condenado por la ocupación de la casa de Oesterheld y Araldi.

Lecturas políticas

El final criminal del creador de El Eternauta ha motivado lecturas políticas en los muchos símbolos de la novela gráfica. Si bien la primera parte, que es la que ha inspirado la serie recién estrenada, comenzó a escribirse dos décadas antes, no menos cierto es que aparece durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó a Juan Domingo Perón. La tira, para más datos, se publica al año siguiente de que se produjesen los fusilamientos de José León Suárez, perpetrados en 1956 durante la presidencia de facto de Pedro Eugenio Aramburu, cuyo secuestro y ejecución en 1970 fue la presentación en sociedad de “Montoneros”.

En la historieta, la muerte está en la calle. La traen unos extraños, unos “aliens”, unos entes ajenos a la sociedad. La muerte que acarrea la nieve letal cae sobre todos y para todos.

Pero, en contrapartida, en la novela gráfica publicada entre 1957 y 1959, parte de ese “héroe colectivo” del que habla Oesterheld y que dibuja Solano López es nada menos que el Ejército argentino. Es cierto: hay pasajes en los cuales los militares mandan como carne de cañón a los milicianos, que son sobrevivientes que se unieron a la “resistencia”. Pero, de igual manera, hay oficiales heroicos que merecen el reconocimiento expreso de Juan Salvo en numerosos recuadros.

En la realización de Stagnaro ocurre otro tanto. La última esperanza de los sobrevivientes es la “resistencia” que organizan las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo. En la tira impresa, Favalli, el físico, tiene un papel clave en esta etapa. En la serie de Netflix, Favalli, que es ingeniero en electrónica y no fue a Malvinas por “Deficiente Aptitud Física” (el estigmatizante “DAF”), también. Por cierto, la interpretación de César Troncoso es tan mayúscula como la de Darín.

Las interpretaciones, los significados y las resignificaciones, entonces, quedan abiertas tanto en el original impreso como en la adaptación televisada.

En todo caso, la producción desplegada por Netflix evidencia que si fracasaron tantas veces, a lo largo de tantas décadas, los muchos proyectos por llevar El Eternauta al formato audiovisual, fue porque se demandaba de un presupuesto considerable para su realización.

Esa inversión queda a la vista en el reparto, en la calidad técnica del rodaje, en los grandes efectos visuales, en los consagrados efectos de sonido y en la fotografía impecable que entrega cada episodio. Quienes quieran leer la versión original de El Eternauta (está disponible en librerías y también online en innumerables sitios) se encontrarán con verdaderos homenajes cinematográficos a las viñetas de Solano López. Quienes ya hayan leído la histórica historieta, al cierre del episodio final de esta primera temporada encontrarán el indicio de un villano que los hará delirar.

© LA GACETA