Los anteojos del arquitecto Sacriste, su cuaderno con bocetos, algunos libros... Todo quedó en poder de Julio Middagh, discípulo y amigo de Sacriste, y hoy los atesora su viuda, Gabriela Logiúdice.

Los anteojos del arquitecto Sacriste, su cuaderno con bocetos, algunos libros... Todo quedó en poder de Julio Middagh, discípulo y amigo de Sacriste, y hoy los atesora su viuda, Gabriela Logiúdice.

Eduardo Sacriste venía a casa y la casa se enfiestaba. Mis tres hermanos y yo sabíamos que ese mediodía no sólo nos sentaríamos a la mesa reservada para las ocasiones importantes, sino que también escucharíamos relatos fantásticos y, tal vez y con suerte, comeríamos esas papas fritas que a él le gustaban sobremanera y que a nosotros nos retaceaban. Aquellos almuerzos diferentes y colmados de condimentos para la conversación atravesaron la infancia de los cuatro. Al menos una vez al mes durante más de una década, Sacriste tocaba el timbre y la puerta se abría de par en par para recibir al hacedor de la vivienda, que entre ladrillo y ladrillo se había vuelto nuestro amigo.

Esta costumbre de retornar a los hogares que había imaginado era muy “sacristeana”. Sabemos que mantuvo esa relación de afecto y de contacto sostenido en el tiempo con varias de las familias con las que trabajó. A “Don Eduard”, como lo llamábamos, le interesaban los seres humanos para los que proyectaba: era natural, entonces, que el vínculo no terminara con la ejecución de los planos.

Cuando nosotros lo conocimos ya era una figura admirada y su temperamento nos apabullaba. Con Sacriste llegaban la India que tanto lo había cautivado; la palabra crítica; la calidad, y las lecciones estéticas y éticas. Grande era su enojo cuando mi hermano más pequeño, un mimado irrecuperable, declaraba que no comería toda la comida. El arquitecto lo reconvenía con severidad y nuestros padres lo dejaban machacar a gusto. Sus ojos y su boca centelleaban: para él, que había visto el hambre, tirar alimentos resultaba intolerable.

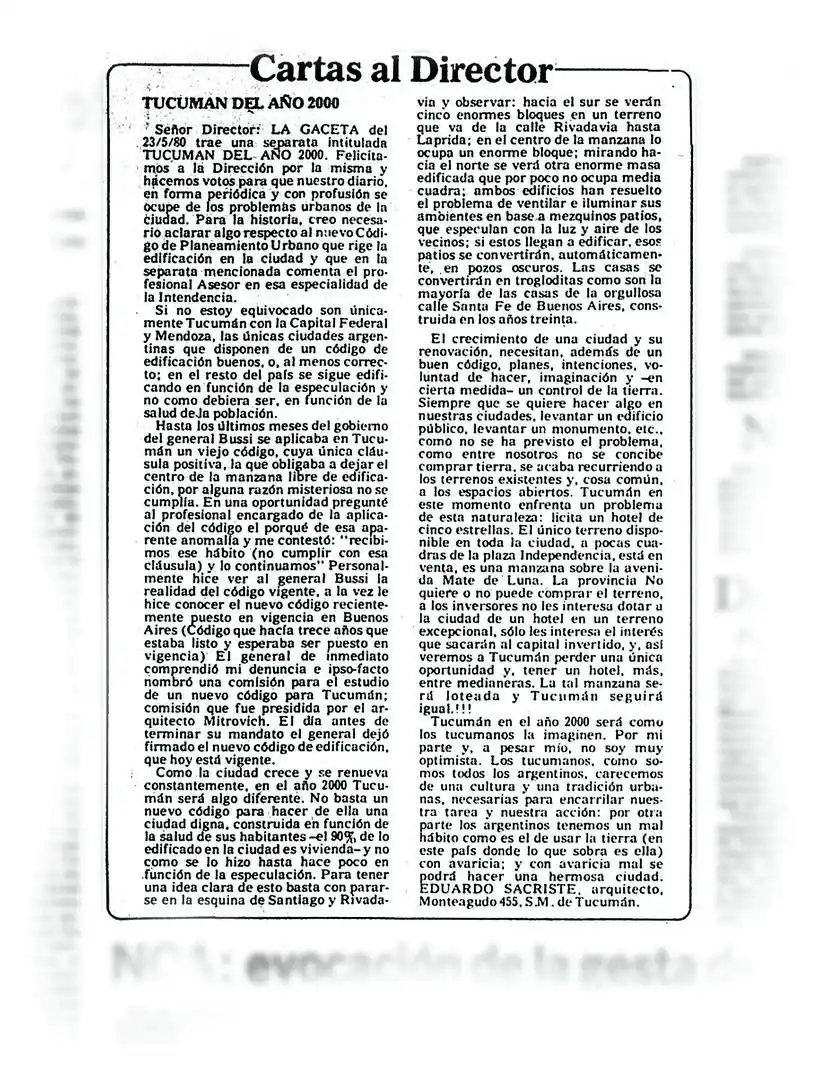

LA GACETA, 25 de Mayo de 1980. La pluma de Eduardo Sacriste nutría asiduamente la sección Cartas al Director de nuestro diario. Allí opinaba sobre los más diversos temas, en una muestra de interés y erudición. Elegimos esta carta, en la que Sacriste imaginaba al Tucumán del 2000. No era optimista y el tiempo le dio la razón.

LA GACETA, 25 de Mayo de 1980. La pluma de Eduardo Sacriste nutría asiduamente la sección Cartas al Director de nuestro diario. Allí opinaba sobre los más diversos temas, en una muestra de interés y erudición. Elegimos esta carta, en la que Sacriste imaginaba al Tucumán del 2000. No era optimista y el tiempo le dio la razón.

Las reprimendas formaban parte del ritual que espontáneamente habíamos generado: la contrapartida de esos episodios de irritación eran los chocolates que nos ponía bajo el plato y los juguetes ingeniosos que nos traía de sus viajes al extranjero. Llegaba Sacriste con su bastón, sus ojos saltones, su anillo poderoso, y sus lápices y lapiceras que se nos antojaban sagrados. Nuestra perra, una pequinesa que no quería a casi nadie, lo recibía como a un rey. Saltaba alrededor de él enloquecida de la alegría y “Don Eduard” le retribuía con una interjección originalísima. “¡Cha cha! ¡Cha cha!”, le decía, según recuerda mi hermano mayor. De su memoria salen también otros giros expresivos típicos de Sacriste. Por ejemplo, solía festejar el menú que preparaba Hortensia con un “delicado” y usaba “notable” para subrayar lo que le gustaba. Y cuando se iba se despedía a la italiana: no nos daba el “adiós”, sino un “addio”.

Sacriste era un hombre con una sensibilidad distinta, que, pese a su edad y a su experiencia, mantenía intactas la curiosidad, y el apetito por la vida y la excelencia. Nosotros captábamos su pasión y formación elevadas, aunque desde luego entendiéramos poco sobre los temas que abordaba con mamá y papá. Pero él nos involucraba en la charla y se preocupaba por transmitirnos las vivencias de los mundos que había frecuentado. A mi hermana le obsequió el libro que la convirtió en lectora, “Mujercitas”, la novela de Louisa May Alcott, y a todos nos enseñó el valor de la lectura. Y nos dejó esos almuerzos de antología a los que podemos regresar para buscar sonrisas y sabiduría. De chicos ya percibíamos la grandeza de Sacriste: hoy, con el filtro de la adultez, vemos que tuvimos la fortuna de haber compartido el pan con un gigante.