No nos escandalizamos cuando revuelven la basura para comer.

No nos escandalizamos cuando trabajan (por lo general en condiciones de semiesclavitud).

No nos escandalizamos cuando deambulan por la calle expuestos a que los secuestren, les peguen, los violen o los maten.

No nos escandalizamos cuando revolotean de madrugada por bares o semáforos, solos, desamparados, tal vez con una pila de estampitas en la mano, rogando por una moneda.

No nos escandalizamos por más que sabemos que son víctimas de toda clase de violencias, empezando por el hambre.

Pero si aparece alguno con un arma en la mano el horror se viraliza. Seamos honestos entonces. Las pruebas están expuestas: no nos preocupa el drama de las infancias en el Tucumán real de todos los días, sino la posibilidad de que ese drama afecte nuestra propia seguridad. La niñez extraviada es casi una abstracción, lejana por más que palpite en las veredas, hasta que explota en las pantallas con la forma de “Pequeño” haciendo tiros al aire. Ahí se corporiza, demonizada, peligrosa, cercana, y consigue correr el velo para mostrarnos como sociedad. Mientras esos chicos permanezcan lejos, anónimos, confinados, la ilusión de normalidad se prolonga. Cuando se tornan una amenaza, pues bien, llegó el momento de escandalizarse.

* * *

Allá por 2002 el video de “Se despierta la ciudad” generó polémica. Vicentico canta rodeado por un grupo de chicos que apuntan con armas a la cámara. “El niño se acerca mostrando su dedo/la gente se asusta y se pone a gritar”, dice la canción. El Comfer prohibió la emisión del clip antes de las 22. ¿Qué dijo Vicentico? “El clip es de nenes bailando. Y apuntan a la cámara con esas armas porque la canción cuenta que estamos asustados de que un nene de cinco años nos pida una moneda en la calle. La gente sube las ventanillas de los autos cuando un nene se acerca a pedir algo”.

El rechazo sistemático -con suerte la indiferencia- es un acumulado de emociones que los chicos van elaborando a su manera durante ese permanente estado de indefensión. Es complejo que a la vez desarrollen la capacidad de empatizar o de sentir remordimientos. Si se saben una incómoda mancha en el paisaje urbano no les queda otra que refugiarse entre pares mientras van encontrando la manera de volverse visibles. Esas decisiones no suelen tener marcha atrás.

* * *

El territorio es vasto, profundo y cambiante. Imposible de monitorear en su totalidad para los agentes del Estado y de las organizaciones sociales que lo recorren a diario. Cada punto extra de pobreza e indigencia en la estadística tiene nombres, apellidos, rostros, historias. Cada nuevo asentamiento, cada ampliación del mapa de los barrios carenciados, provoca -entre otros efectos- la multiplicación de chicos encaramados en la cima de la pirámide de la vulnerabilidad. El esfuerzo de conocerlos, contenerlos y ayudarlos no alcanza, mucho menos cuando la crisis se convierte en una fábrica de pobres.

El tejido social que se desmembra tiene su correlato en la mecánica de la vida barrial. La antigua y virtuosa organización comunitaria descansaba en los núcleos que le conferían una identidad. Aquí, el ejemplo del club es inmejorable. De a poco fueron perdiendo protagonismo, en algunos casos hasta extinguirse. Y los chicos, tan necesitados de afirmarse en el sentido de pertenencia, van encontrando otras opciones. La bandita es una de ellas. Ahí no sufren rechazo, ni indiferencia, ni críticas. Al contrario, son invitados a forjarse el presente (jamás el futuro) tan anhelado: la integración a la sociedad de consumo que hasta ese momento apenas veían a través del vidrio. Que ese acceso a los bienes llegue por medio del robo no es el dato central, apenas una consecuencia. La banda es la zona de confort por excelencia y a partir de su funcionamiento, de su lógica interna, de sus rituales y de sus desafíos; a fin de cuentas, de su meritocracia, se explica la abrumadora cantidad de “Pequeños” que circulan por Tucumán.

* * *

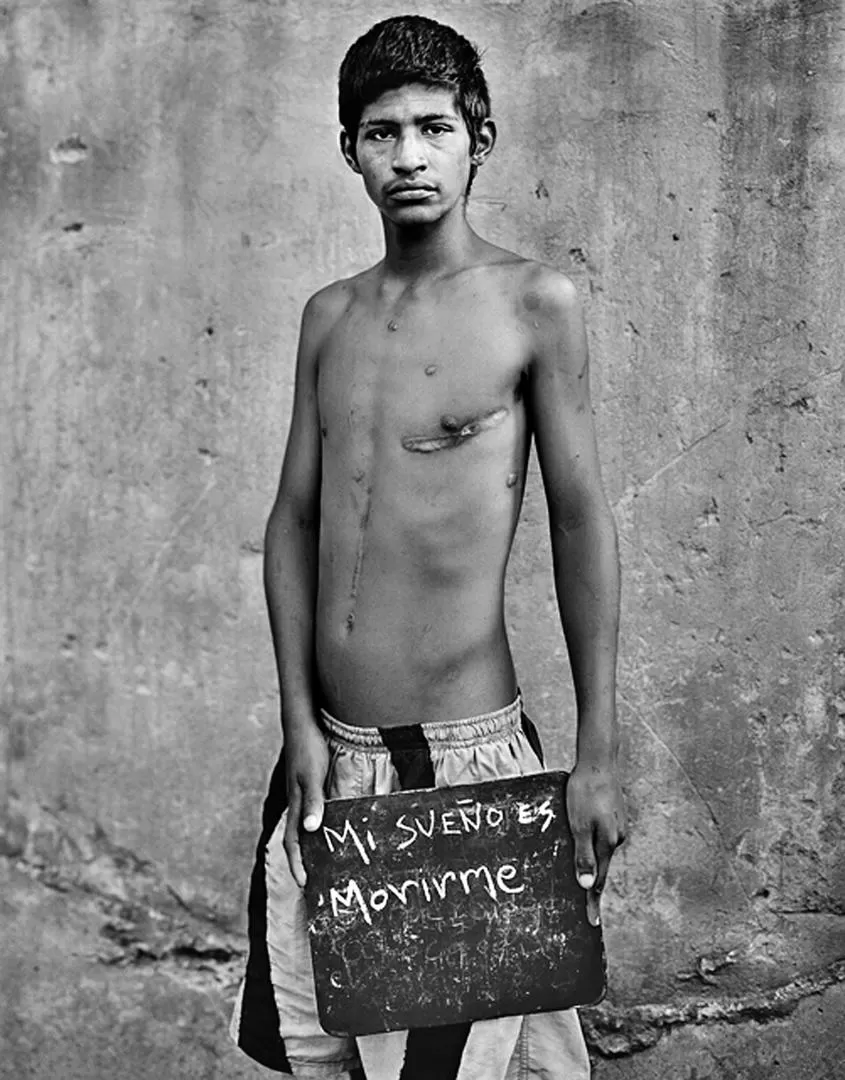

Martín Weber recorrió de punta a punta el continente, durante más de 20 años, capturando historias por medio de sus fotos. Plasmó ese periplo por 53 ciudades en un libro titulado “Mapa de sueños latinoamericanos”. Una vez que encontraba al protagonista adecuado, Weber le pedía que escribiera en una pizarrita su sueño más profundo. En Medellín se topó con Cristian, un chico de 15 años que sólo asistía a la escuela para comer (siempre los ecos de Tucumán) y registraba en su cuerpo las heridas de mil batallas callejeras. Cristian tomó la pizarra y resumió todo en cuatro palabras: “mi sueño es morirme”. La profecía se cumplió pocos meses después, cuando apareció baleado en una zanja.

“Nuestro destino sólo se puede cambiar si nos permitimos imaginar uno diferente del que nos ha sido dado”, escribió Weber. Cuando las pulsiones son tan primarias y determinantes -la muerte- el margen de maniobra se achica. Ahí no queda resquicio para los escapes redentores, porque ni siquiera están disponibles las herramientas para alimentar la imaginación. No son vidas, son agonías cuya fecha de vencimiento depende del azar. La cuestión de fondo, al cabo de tantos años, es qué hacemos con todo esto.

* * *

Bastó un giro en el discurso social para correr a Paola Tacacho en la agenda informativa. De ella, como símbolo de todas las víctimas, y del trasfondo de una sociedad a la que ni siquiera un femicidio tan espantoso le habilita la posibilidad de adoptar un mínimo de perspectiva de género, ya empezamos a olvidarnos. Ni hablar de Abigail Riquel: ¿ya corrorobó la Justicia si fue “Culón” Guaymás el femicida? ¿Y el caso del asesinato de Guaymás cómo avanza? Las fotos de “Pequeño”, para quien manipular un arma es tan natural como comer empanadas, corrieron el eje. Será hasta el próximo impacto/escándalo, por supuesto, que aliviará a la opinión pública de la amenaza de profundizar los temas de actualidad. Sobre todo cuando bajo la espuma de la novedad hay un mar de responsabilidades que engloban a la ciudadanía en su conjunto.

* * *

No hace falta la prueba documental, la foto de un chico disparando un arma viralizada por las redes sociales, como prueba de lo que todo Tucumán sabe. Ahí toma forma la hipocresía del horror. Como si del entramado de familias devastadas, necesidades básicas insatisfechas, carencias afectivas y ausencia de las elementales redes de contención pudiera esperarse otra clase de niñez. De la bolsa de pegamento al arma que la bandita proporciona hay un camino corto y fácil. ¿Y cuáles son las otras opciones para miles de chicos, adolescentes, jóvenes? ¿Cuál es su horizonte? ¿Dónde y cómo se insertan? ¿Qué hay más allá de la supervivencia diaria y de la inevitable obligación de huir hacia adelante?

La incidencia del Estado y de las ONG en el ecosistema de la pobreza y la indigencia se caracteriza por la emergencia. Comida, chapas, ropa. Un agujero que se tapa son 10 que se abren a la vuelta de la esquina. Los planes y proyectos comunitarios son paliativos luchando contra un cáncer terminal. Imposible monitorear a la cantidad de chicos que se escapan por la tangente. Algunos, milagrosamente, se recuperan. Son los menos. Transitar el territorio es un trabajo de hormiga; transformarlo, un sueño que merece escribirse en todas las pizarritas. Hay mucha gente dedicada a esta tarea. Por supuesto que no es suficiente. No puede serlo en las actuales condiciones políticas, sociales y económicas.

* * *

“Niño, deja ya de joder con la pistola”, podría cantar un Serrat tucumano por estos días. Suena banal, hasta irrespetuoso. La cuestión es cómo se lo piense.