Guillermo Montilla Santillán: “Esta novela es más del amante del policial que del escritor”

DEL ESCENARIO A LAS PÁGINAS. Guillermo Montilla Santillán publicó su primera novela, pero viene investigando el policial desde sus obras teatrales. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo

DEL ESCENARIO A LAS PÁGINAS. Guillermo Montilla Santillán publicó su primera novela, pero viene investigando el policial desde sus obras teatrales. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo

A Guillermo Montilla Santillán se lo relaciona directamente con el teatro, a cuya escena pertenece y a la que alimenta desde hace años. De allí la sorpresa -y el interés- que genera la aparición de “Las dos muertes de Oliverio Puebla”, un salto de la dramaturgia a la novela que no le resultó sencillo y es fruto de un extenso proceso de escritura, corrección y análisis de la historia. El resultado es un policial clásico: hay un misterio a resolver, un inspector perspicaz y un escenario -la tucumanidad a pleno- que le aporta una arista distintiva.

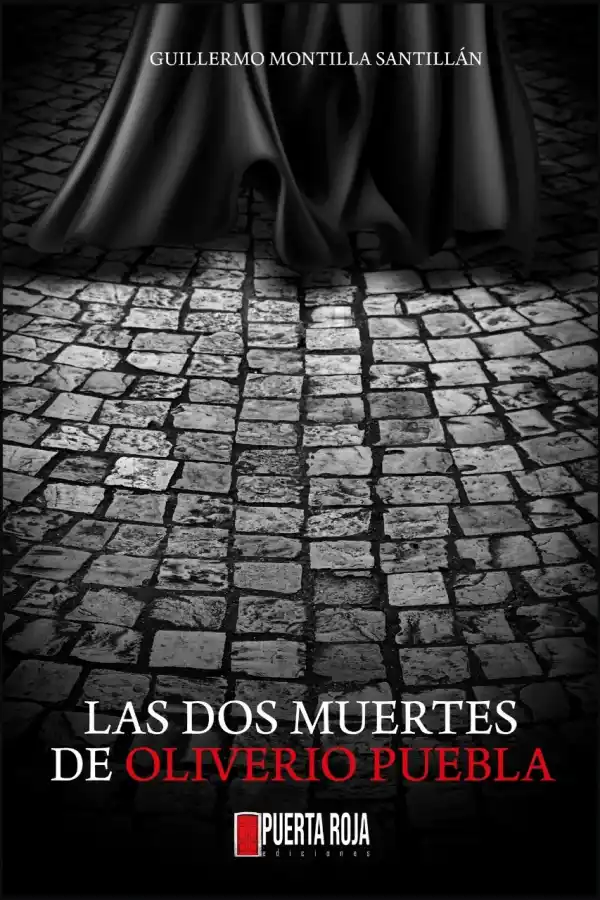

Publicado por Puerta Roja, el esfuerzo editorial que llevan adelante Daniel Ocaranza y Zaida Kassab, el volumen presenta un texto de Liliana Massara en la contratapa y una imagen de portada (cortesía de Raúl Sabater) que es todo un homenaje al género. Montilla Santillán presentó el libro durante el Mayo de las Letras y ahora le pertenece a los lectores, quienes abordarán la misión de descubrir quién mató a Oliverio Puebla en una casa del pasaje Bertrés.

- ¿Cómo se produce este salto de la dramaturgia a la novela?

- Empecé escribiendo narrativa, la dramaturgia es algo que va apareciendo, que uno aprende después, y al final me terminó ganando. La veo como una forma más sencilla de producir; para mí la narrativa es más compleja por el sistema de edición, tiene otros costos, otros tiempos... En el teatro podés avanzar con menos recursos, me siento mucho más cómodo ahí.

- ¿Y cómo te relacionaste con el policial?

- Desde temprano me hice fanático. Creo que todo lo que escribo, aunque sea una comedia, incluye algunas cosas que entiendo como elementos del policial, que me parecen alucinantes para contar cualquier historia. En el caso de esta novela, es más el producto de un amante del policial que de un escritor. Y siempre me pregunté por qué no tenemos en la Argentina un Sherlock Holmes, un Arsenio Lupin. Es como que no hay una tradición, más allá de algunas cosas de Jorge Luis Borges o de Enrique Anderson Imbert.

- ¿Cómo es el devenir de “Las dos muertes de Oliverio Puebla”?

- Lo empecé en 2012 escribiendo en un blog. Lo iba haciendo como si fuera un folletín y lo leyó muchísima gente en ese momento. Inclusive había un diario on line que replicaba los capítulos. A ese trabajo lo guardé y después lo estuve revisando como ocho años. Hasta que un día dije: bueno, me voy a animar a publicarlo.

- ¿Cuáles son las fuentes de las que se alimenta este relato?

- Para mí el policial clásico no es realista, aunque tiene pretensiones de serlo; se habla de que es racionalista, ¿no? Pero me interesó un mundo absolutamente fantástico, lo de Sherlock Holmes, inclusive lo de Hercules Poirot, que es más moderno. No son personajes que uno puede encontrar en la vida real. Esa cosa fantástica me parecía interesante, entonces la abordé.

- Hay un protagonista que es el inspector Dubinet, una suerte de alter ego de esas figuras que me estás nombrando. Pero es un alter ego tucumano que toma mate y se va a Aguilares a investigar un caso. ¿Cómo es esa construcción?

- Sí, está sacado de esa tradición de personajes. En la presentación del libro decía que yo todavía no lo tengo muy claro a Dubinet. Entiendo cuáles son sus abuelos, los tengo clarísimos, la dedicatoria de la novela es a Maurice Leblanc y a Arthur Conan Doyle, para que no haya dudas de que lo tomo de ahí, esas son mis fuentes. Leblanc me parece uno de los mejores escritores policiales, brinda pequeños ensayos sobre intriga que son alucinantes para cualquier escritor. Releyendo descubrís que por momentos Dubinet es más viejo y por momentos se lo describe como una persona de mediana edad. O de pronto mostraba una agilidad diferente de la edad que tiene. Esas cosas me parecen interesantes para investigarlas.

- Y además está su innegable tucumanidad...

- Desde el principio quería que la novela tuviera un color tucumano, con todo lo que significa el Noroeste. Es más; tengo la idea de hacer una trilogía. La primera parte toma la tradición de lo que es la épica de la caña; la segunda en los Valles Calchaquíes; y la tercera en el monte, ya casi con Santiago del Estero. Pero bueno, es un proyecto. La cuestión es que Dubinet no puede tener una racionalidad absoluta, quería que fuera más humano, sin perder la inteligencia; que se pueda equivocar, a veces putea. Es antipático, es una persona.

- Hay dos coprotagonistas en la novela: uno es la época, el Tucumán de principios del siglo XX; el otro la ciudad, con sus barrios y sus calles reconocibles. ¿Por qué elegiste ese contexto?

- ¿Cuál es la crítica que le hago al policial clásico en algunos autores? Que hay una mirada sobre el enigma por sobre todas las cuestiones. Por ejemplo “Crímenes imperceptibles” (de Guillermo Martínez), que es atrapante, pero siento que hay algo más en los relatos de Doyle, de Edgar Alan Poe. Ese algo más pasa por lo social, por lo político, que no está tan metido en el enigma. Entonces, lo primero que pensé es que quería contar una buena historia y en esa historia, que es lo más importante, meter al detective. Y también quería agregar algunos tintes trágicos. Ahí apareció la muerte. En cuanto a la elección de la época, me parece valioso ir al pasado para hablar mucho más cómodamente del presente. Yo sentía que estaba escribiendo sobre la Justicia de hace 100 años, pero opinando de la Justicia actual.

- ¿Y cuál es la impresión que surge de ese Tucumán?

- La distancia me parece que es mucho más interesante inclusive para el lector, ¿no? Para hacer una reflexión. Y a la vez quería, en cierta forma, recuperar alguna épica de Tucumán. Creo que se está perdiendo la épica argentina. En Aguilares o Santa Ana pude explorar esta idea de la naturaleza. No tienen que ver con aquello de todo tiempo pasado fue mejor, sino con la idea de pérdida.

- ¿Cómo manejás el tema del enigma, de modo que en la quinta página el lector no resuelva el misterio, que en este caso es un crimen?

- Mientras iba escribiendo pensaba: estoy dando un montón de pistas. Pero creo que me apoyé mucho más en la historia que en el enigma. Cuando vuelvo a leer “El sabueso de los Baskerville” ya sé quién el asesino, sé cómo viene la mano en el asunto, y sin embargo siempre encuentro nuevas herramientas. En la primera parte de “Las dos muertes de Oliverio Puebla” está el misterio del cuarto cerrado y un amigo lo descubrió inmediatamente. Me lo pasó por privado y yo le decía: tranquilo...

MISTERIO. Puerta Roja editó “Las dos muertes de Oliverio Puebla”.

MISTERIO. Puerta Roja editó “Las dos muertes de Oliverio Puebla”.

- ¿Cómo vivís estos tiempos tan complejos, en los que la cultura aparece en un lugar de cuestionamiento?

- Me produce mucha tristeza. Soy sincero: lloro bastante, dejé de ver las noticias porque ya ni enojo me producen, solamente mucha pena. Me sorprende que la cultura no haya reaccionado de otra manera. En el caso del teatro somos poderosos en el escenario, somos poderosos en la publicación, pero creo que se necesita mucho más. ¿Cómo puede ser que estemos pensando en hacer comedias musicales? O sea, si el humor está, tendría que ser corrosivo. Hay un texto de Úrsula K. Le Guin que dice: “hay un oscurecimiento del sol, hay un debilitamiento del poder, hay una falta de resolución. Tengo la impresión, señores míos, de que nosotros sentados aquí hablando estamos mortalmente heridos, mientras hablamos y hablamos, la sangre fluye negra por nuestras venas”. Creo que está pasando eso y me pone incómodo. No digo que la cultura ataque, pero sí que confronte, que llame a la reflexión. Mirá el ejemplo del policial clásico y su capacidad de pensamiento crítico, de cuestionar la verdad hasta descubrir qué está pasando. Justo ahora que la mentira está tan expuesta y nadie la ve, como si fuera el traje nuevo del emperador.