Un locutor radial afirmó que uno de los beneficios de tener hijos es que sirven para ganar discusiones. O al menos empatarlas. No importa el tema; el conflicto árabe-israelí, las desventuras o triunfos de los exiliados, las ventajas o desventajas de una dieta o de un modelo de camioneta, las opciones para invertir los ahorros, ¿Messi o Maradona? Tu contrincante lleva las de ganar; su andamiaje conceptual es invulnerable a tus argumentos, a los que retruca con conocimiento e inventiva. Pero, si se presenta la opción, puedes echar mano a un recurso que lo desarma: “…es que vos no entendés, no podés entender, porque no tenés hijos”.

Samuel Schkolnik reconoció que el humor representa una forma de comprender la realidad, emparentada con otras como la ciencia o la poesía. Pero mientras la ciencia comprende la realidad elevándola a su concepto (la teoría) y la poesía expresando el “anhelo de universo que late en el alma de los objetos”, el humor lo hace mediante el procedimiento de exponer, de la realidad, su condición humilde: “lo ridículo de una solicitud de crédito presentada por lo que es tan poca cosa”. El párrafo que antecede hace eso, expone la ridiculez a la que puede llegar una argumentación, y con ese procedimiento echa luz sobre un problema psicológico y sociológico central. “Si uno intentara identificar un solo aspecto del razonamiento humano que merece atención por sobre todos los otros, el ´sesgo confirmatorio´ sería uno de los principales candidatos”, escribió el psicólogo Raymond Nickerson. La aversión instintiva a estar equivocados. Y a que se note.

Y se trata de un problema central porque en principio no conduce a expandir nuestro conocimiento sino a la terca reafirmación de nuestra creencia. Leemos los diarios que refuerzan nuestra posición política, seleccionamos los datos de la realidad que se acomodan a nuestra hipótesis, escuchamos y hablamos, preferentemente, a quienes nos dan la razón. Y no es un problema que se resuelva fácilmente con sofisticación intelectual. Por el contrario, un estudio muestra que es común encontrar entre las personas más educadas o inteligentes a quienes desarrollan herramientas más eficaces para consolidar su sesgo confirmatorio. Si la habilidad para buscar la verdad a través del razonamiento es lo distintivo de los humanos, lo que les permitió prosperar pese a su debilidad y lentitud comparativas con los otros mamíferos, ¿por qué la evolución ha permitido que persista y hasta prospere en nosotros esta característica que a priori se ve desvinculada de aquella búsqueda? Desde la psicología evolutiva, los franceses Hugo Mercier y Dan Sperber ofrecen una hipótesis sorprendente: si la capacidad de razonar no es eficiente para buscar la verdad es porque probablemente no sea esa su función original. Más bien, la razón humana podría haber evolucionado para argumentar mejor, es decir, para ganar discusiones.

Y, a partir de esto, obtener prestigio social con sus consecuentes ventajas en desempeño y capacidad reproductiva (la base del “éxito” evolutivo).

El desacuerdo productivo

Siendo el humano un animal social, sus dotes más valiosas son las que emergen del contexto de colaboración. En su reciente libro Conflicted: How Productive Disagreements Lead to Better Outcomes (2021), Ian Leslie elabora la idea. Propone que el éxito y supervivencia del ser humano provienen de nuestra capacidad de cooperación y precisamente a eso contribuiría el debate conflictivo. Contrapuesta a la hipótesis “intelectualista”, esta es la hipótesis “interaccionista”. Para ella, la razón no evolucionó para que los individuos ganen directamente un conocimiento del mundo sino para que el grupo lo haga; la razón nos hace más sabios sólo cuando la practicamos con otros. En el desacuerdo debatido es que podemos beneficiarnos de los conocimientos ajenos, al tiempo que donamos los nuestros al pool de recursos comunes. Desde la óptica interaccionista, el sesgo confirmatorio de los individuos no es necesariamente una carga para el progreso, bien dirigida puede ser incluso una virtud. Te sientes motivado a mostrar que estás en lo cierto y tus oponentes equivocados; puede que lo hagas por egoísmo o ambición competitiva, pero aun así estás contribuyendo a enriquecer al grupo con puntos de vista diversos. Para que un grupo destile las opiniones más racionales suena saludable (y paradójico) que al menos algunos de sus miembros no lo sean del todo, porque una dosis óptima de irracionalidad no anula el proceso de crecimiento colectivo, lo energiza. No hay desperdicio de energía más lamentable que una convención de inteligentes aplaudidores asintiendo educadamente a las opiniones del jefe, del credo, o de la tribu.

Por supuesto, este rol energizante del debate conflictivo funciona siempre que compitan argumentos, no banderas o camisetas; que la discusión se base en datos y esquemas lógicos, no en quien grita más fuerte o administra mejor la demagogia. En que el sesgo confirmatorio no se transfiera de los individuos al grupo, es decir, en que los miembros del grupo tengan por objetivo común ganar conocimiento, aproximarse a la verdad, permitiendo que el debate ocurra bajo condiciones tolerables para disentir abiertamente y la pasión no derive en descalificación. Que lo que importe, a fin de cuentas, no sea que yo tenga la razón, sino que nosotros la tengamos. En otras palabras, que la irracionalidad no nos aleje de la ciencia. Ni de la poesía, ni del humor.

© LA GACETA

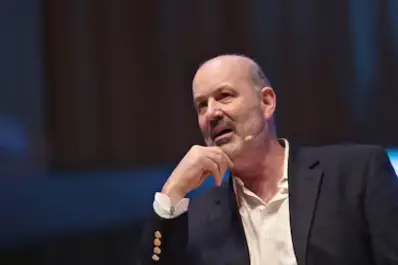

Ricardo Grau - Profesor de Ecología de la UNT, investigador principal del Conicet.