Domingo 31 de julio de 2017. Río de Janeiro, nueve de la noche. Los 20 grados en la tropical Copacabana, frente al oscuro pero omnipresente océano, desmentían al invierno.

De noche el mar desaparece, excepto esa espuma que brilla en la cresta blanca de las olas. Pero se escucha fuerte, se huele hondo y también, no sabría decir por qué, la presencia del mar es poderosa, aunque no se vea, es potente y agazapada.

Aún había gente en traje de baño y ojotas caminando por la mítica rambla carioca -el calçadão- e incluso con el torso desnudo bajo las luces de la calle.

La estación fría casi no existe en la que fuera la capital brasileña hasta 1960.

Formábamos parte de una misión de cerca de un centenar de tucumanos en Brasil, organizada por el gobierno de la Provincia. En su mayoría empresarios, funcionarios, exportadores, propietarios de pymes y emprendedores.

La comitiva se completaba con dos científicas del Conicet y un par de representantes de “la cultura”. “Nos trajeron sólo para decir que también incluyeron a la cultura en la misión”, opinó en ese momento uno de estos dos embajadores culturales.

Ese domingo, luego de una extensa jornada de trabajo, reuniones, actos, protocolos y notas, a medida que avanzaba el crepúsculo la misión se iba liberando para relajarse, descansar, conocer la ciudad, o continuar con las reuniones de trabajo en lugares más distendidos.

La mayoría de la comitiva partió hacia restoranes, café concerts o sitios clásicos de la noche de Río, como el súper místico bar Garota de Ipanema, donde se sirve una muy buena carne en lonjas, casi cruda, que se termina de cocinar en una plancha con brasas sobre la mesa. Cada comensal elige su punto justo, mientras escucha clásicos de Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes y otros monstruos de estos géneros brasileños derivados de la música africana, como la samba y su hija, la bossa nova.

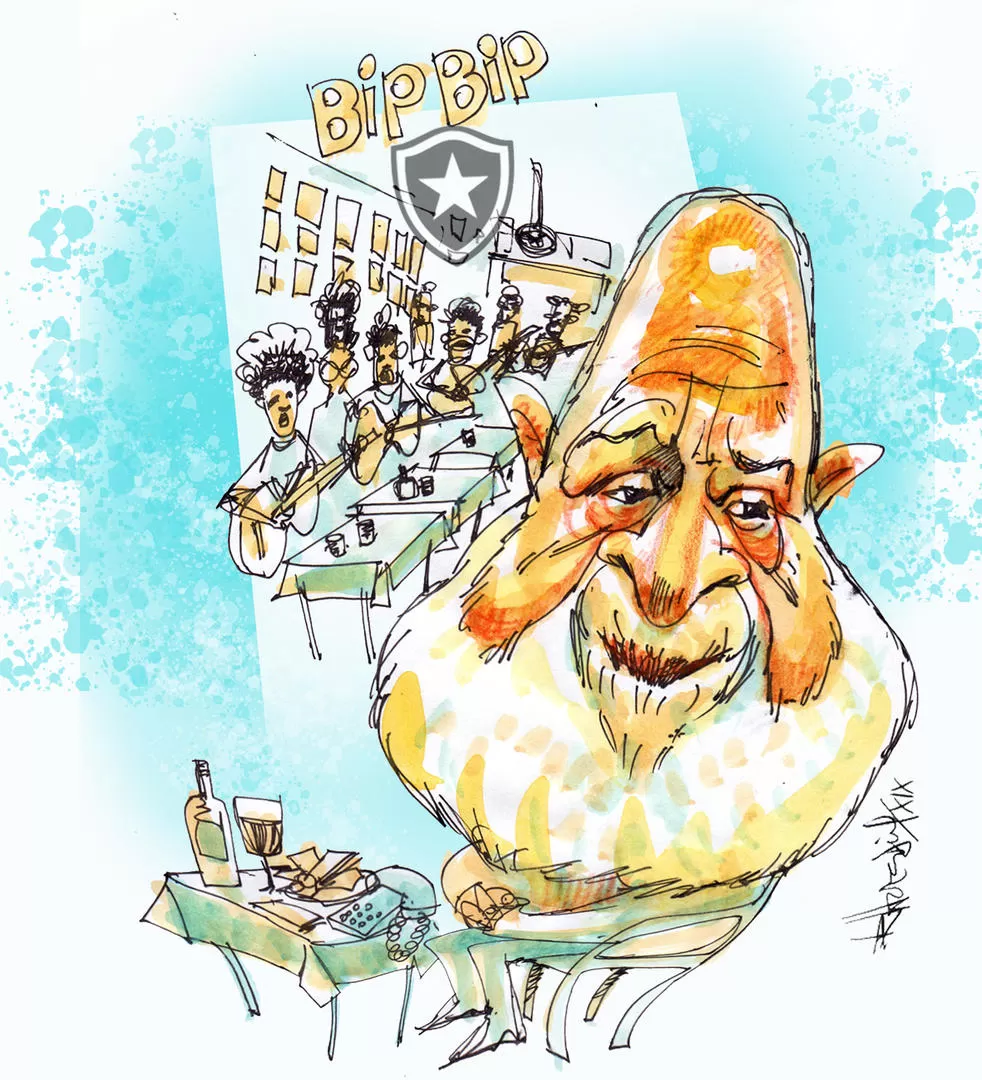

UNA LEYENDA. Alfredinho, retratado por el pintor Donato Grima, esa mágica noche de 2017.

UNA LEYENDA. Alfredinho, retratado por el pintor Donato Grima, esa mágica noche de 2017.

Por esas magias indescifrables que tienen los viajes, esa noche coincidimos cinco personas en un idéntico objetivo: bossa nova y cerveza.

En el lobby del hotel nos juntamos el pintor Donato Grima, el fotógrafo Julio Pantoja -ambos conformaban el 100% de la “comitiva cultural”-, el empresario Roberto “Ron” Salinas, este columnista, y Darío Souza, un músico y diseñador tucumano que en ese momento cursaba un MBA en gestión cultural en Río de Enero.

“Vamos a Bip Bip”, propuso Souza. “Es una especie de drugstore tucumano, pero es un lugar histórico, con un sistema distinto a todo, y la mejor música de la ciudad, lejos. Dicen que el dueño es amigo de Lula”, apuntaló Souza, ya erigido en guía de esta banda tucumana.

Desconcierto total en el concierto

Cuando llegamos a Bip Bip ninguno entendía nada. Conocimos lugares indescifrables en la vida, algunos extremos, lumpenajes sofisticados, under, hippie, punk, espacios donde los límites se estiran hasta romperse como un elástico.

Bip Bip era algo que no habíamos visto nunca, excepto Souza, que disfrutaba sonriente de nuestro asombro.

Era una especie de almacén de barrio, con cuatro mesitas adentro, juntadas, y diez sillas a la vuelta. En cada silla había un músico con algún instrumento, y un puñado de músicos afuera, a veces haciendo fila, a veces dispersos, cargando estuches con violines, guitarras, banjos, birimbaos, bongós, saxos…

Cuando un músico se levantaba y se retiraba, otro ingresaba a ocupar ese lugar y se sumaba a la tocada, en el punto en que estuviese.

Alfredo Jacinto de Melo, el dueño del lugar, conocido en el mundo como Alfredinho, estaba sentado en la puerta de Bip Bip. Justo en el límite entre la vereda y el local, con una mesita de madera, donde había un plato sopero repleto de billetes, una copa de vino y un cuaderno donde anotaba las consumiciones.

Entre Alfredinho y su mesa apenas quedaba lugar para entrar o salir del lugar. El era como una especie de biombo humano entre los artistas y la gente.

Afuera, en la vereda, había un par de mesones largos, desordenados, donde se mezclaban el público y los músicos que aguardaban su turno.

Souza nos explicó que para tomar algo había que ingresar al local, donde había heladeras exhibidoras con cervezas y un armario con diferentes bebidas espirituosas, tomar lo que quisiéramos y salir, sin demorar demasiado, para no molestar a los músicos.

En la puerta Alfredinho te preguntaba “¿o que você bebe?”, a lo que uno debía mostrarle lo que estaba llevando, él te decía cuánto costaba, y se dejaba el dinero sobre un plato hondo que funciona como caja registradora y donde iba creciendo la pila de reales, de todas las denominaciones.

Dentro de su propia ley

Un lugar sin reglas conocidas, pero con sus propias leyes. Los aplausos, por ejemplo, cuando concluía un tema, se hacían chocando los dedos índice y mayor de ambas manos. Casi no suenan; es más que nada simbólico, en reconocimiento a los músicos y a la vez sin molestar al vecindario.

Por esa razón tampoco había parlantes ni amplificadores. La música llegaba a la vereda con el volumen necesario, acústica, envolvente, como la radio portátil de un taller mecánico.

De a poco fuimos siendo hechizados por esa estela embrujada de la bossa nova, de los choros, de la samba, del tropicalismo de Caetano o de la Música Popular Brasilera (MPB), en la segunda generación de la bossa.

Sentimos estar en el mismo nido donde se rompió el huevo de Vinicius, Toquinho, Gilberto, Jobim, Baden Powell, María Bethania, Hermeto Pascoal, Sergio Mendes y tantísimos otros.

Primero Alfredinho, semejante personaje, luego los músicos que tocan gratis y van rotando y después las decenas de fotos colgadas en esas paredes hacen que ese pequeño local de 18 metros cuadrados empiece a parecer gigante: retratos del dueño con todos los grandes compositores de Brasil, con muchas figuras internacionales como Eric Clapton o Bono, o actores de Hollywood y hasta presidentes, logran que la noche encantada vaya atrapándote en un espacio sin tiempo, donde conviven la década del sesenta hasta el presente, hoy y ahora, todo junto y simultáneamente.

De la nada apareció un ciego, cargando un estuche de lo que parecía ser un violín, tanteando la vereda con su bastón blanco, y más que nada con sus oídos, dónde estaba la pequeña entrada a Bip Bip, entre Alfredinho y la pared.

Cuando el ciego logró entrar, luego alguien lo ayudó a acomodarse en una silla, sacó su violín y sin más se puso a tocar. Sin saber con quién, con cuánto público, sólo abrazado por la magia de un espacio donde la música es el único sentido que vale y manda.

El fin de una leyenda

Alfredo Jacinto Melo falleció una noche de carnaval, casi como si lo hubiera elegido. Fue el sábado 2 de marzo pasado y recién nos enteramos de casualidad hace un par de semanas. Tenía 75 años. Fue amigo personal y cofundador del Partido de los Trabajadores con Lula. Famoso y polémico “veneno” del Botafogo, al punto que fue homenajeado en el estadio después de su muerte.

Bip Bip se fundó el 13 de diciembre de 1968, el día en que se firmó el AI-5, la Ley que endureció aún más la represión del régimen militar que gobernó Brasil desde 1964 hasta 1985.

Eran tan “zurdos”, que le pusieron ese nombre en honor al primer sonido que transmitió una nave de la Unión Soviética desde el espacio: biiip biiip.

Alfredinho fue velado en Bip Bip durante cinco horas en medio de una lluvia de cerveza y música ditirámbica. Lo trasladaron a pulso hasta el cementerio, acompañado por una populosa caravana de músicos, amigos y espectadores habituales de este tradicional “boteco”.

Cuentan que en un momento la caravana debía doblar a la derecha en una calle y alguien detuvo la procesión a los gritos: “¡Paren, paren, Alfredinho no puede doblar a la derecha nunca, nos mataría!” Entonces dicen que hicieron girar el cajón 360 grados hacia la izquierda, como un rulo, hasta que pudieron proseguir el viaje.

La última locura que supimos de Bip Bip es que hoy está regenteado por un argentino. Un músico porteño que llegó para tocar en el mítico bar y no se fue más. Sin querer, heredó la leyenda que hoy sigue abierta.

Esa noche regresamos caminando por la playa al hotel, Grima, Pantoja, Salinas, Souza y yo, ebrios de samba y bossa nova. “¿Cuántos drugstores y barcitos hay en Tucumán que podrían hacer lo mismo con cero pesos y difundir nuestra música de forma tan simple?”, fue la pregunta que quedó flotando esa noche en el aire tropical de Copacabana.

Juramos que íbamos a volver, como se jura siempre, sin saber que ninguna magia es infinita y que el final nunca nos espera.