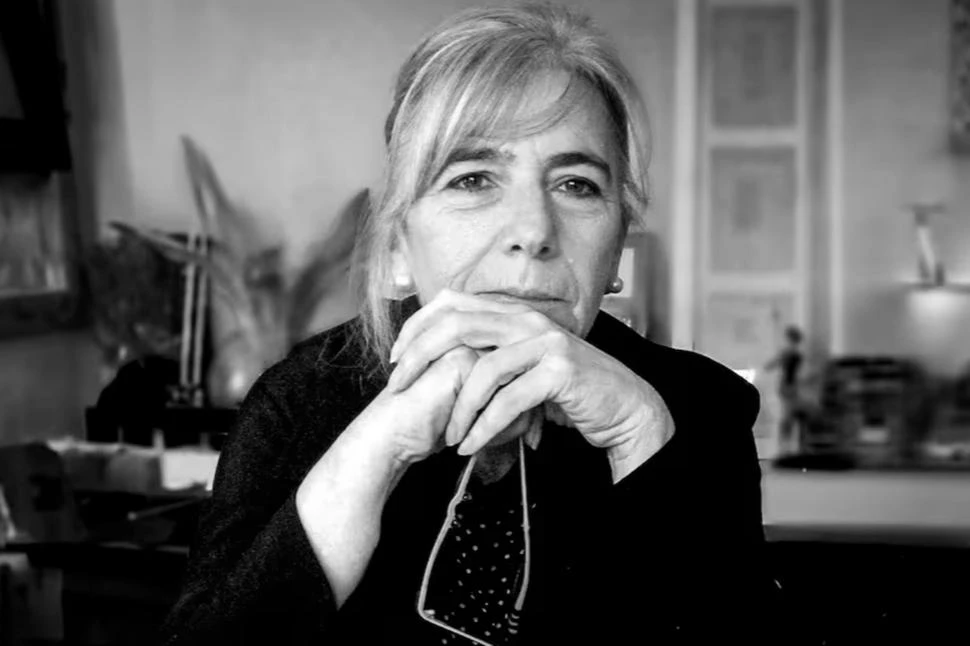

Andrea Calamari: “Hay viajes maravillosos de los que quizás hay un registro pero no un relato”

OBSERVACIÓN. “Durante siglos Oriente fue concebido como lo había descripto Marco Polo”, dice Calamari.

OBSERVACIÓN. “Durante siglos Oriente fue concebido como lo había descripto Marco Polo”, dice Calamari.

Por Pablo Mogetta

Para LA GACETA - BUENOS AIRES

Cuando Daniel Defoe construye la autobiografía ficticia de Robinson Crusoe, la historia es verosímil y posible. El protagonista cuenta los 28 años vividos alejados de la civilización a partir del naufragio que sufre porque finalmente consigue regresar al continente. Las historias de viajes reales y construidos son posibles porque alguien decide contarlas. ¿Qué es lo que diferencia a Marco Polo de su padre y de su tío, quienes viajan a Oriente antes que él y tardan en regresar más de 15 años y cuando lo hacen muchos no los reconocen y otros tantos los daban por muertos? “De Marco Polo uno puede suponer que había sido el viajero más ilustre junto con Ulises de La Odisea. Pero Marco Polo es un personaje real, más o menos. Existió un tal Marco Polo, que nació en siglo XIII en Venecia. Pero su padre y su tío fueron los que hicieron el primer gran viaje hacia el Oriente -volvieron 15 años después, nadie los reconocía, los habían dado por muertos-. Y él vuelve a salir con su padre y tu tío para hacer un segundo viaje. Marco Polo es el famoso y no el padre o el tío, porque él lo contó”, comenta Andrea Calamari, autora de Volver para contarlo (Planeta).

-En el libro hay muchas lecturas. ¿Cómo fuiste apuntando o recordando cuáles de tus lecturas tenían que ver con viajes contados?

-A diferencia de otros lectores, que les ponen caras a los personajes y a los lugares, yo cuando leo veo palabras. La lectura me remite siempre a otras lecturas, no a lugares. Cada lectura me remite a otra, de alguna manera con la lógica del link. Una lectura salteada, fragmentaria. Sabía desde el comienzo que lo que no quería era hacer una historia de los viajes ni de literatura de viajes. Nada en términos de historia con mayúscula sino contar historias. Ir y venir en el tiempo.

-El escritor Luis Gusmán utiliza el término “lectores cruzados” y esto aplica a esta idea de leer con la lógica del link.

-Completamente, además veo a los autores como personajes en sí mismos. Borges me parece que es un personaje en sí mismo de su obra y de la obra de otros, parte de la literatura. Y así Sarmiento y Mansilla. Se cruza lo que escribieron con sus biografías. Está muy presente separar la obra del autor pero para pensarlos, para referirse a qué piensan políticamente por ejemplo, me resulta imposible separarlos de su obra, justamente porque para mí son personajes.

-Un buen viajero que desee contar el viaje necesita ser un buen observador.

-A veces uno siente que le están pasando cosas al lado y no las ve. Una de las grandes cronistas argentinas es Hebe Uhart, que tiene varios libros de crónicas cortas en las que presta atención a lo que nadie ve. Cuenta, por ejemplo, un viaje a un pueblo de La Pampa, que es igual a cientos de pueblos, pero ella se detiene a observar, va a una biblioteca, habla con la gente y observa los carteles, a las viejas sentadas en la vereda, cuenta lo que un ojo distraído no ve. Hay viajes maravillosos de los que quizás hay un registro pero no un relato.

-El libro también tiene otras partes sumamente interesantes, lo que podríamos denominar “Lo que hay en…”, y después una suerte de folletos turísticos que nos indican la duración de los viajes y sus atractivos.

-Lo que aparece en “Lo que hay en” es una enumeración un poco caótica de lo que hay en un libro. Pero cuando uno lee, se mete en una trama, en una historia, y también en un universo de palabras. Recuerdo que el primero con el que lo hice fue Marco Polo. Fui apuntando: “acá hay rinocerontes, lapislázuli, jade, sedas”, palabras que había leído por primera vez allí y otras que las conocía de otro lado, que te van marcando un universo. Después del de Marco Polo volví a leer Una excursión a los indios ranqueles de Mansilla. Varios siglos en el medio separando un libro de otro y dije “acá hay boleadoras, hay gauchos, y arribeños, huevos de avestruz”. Otro universo. Con respecto al turismo, es lo que fue apareciendo en las búsquedas. Por ejemplo, si alguien había reconstruido el camino que supuestamente hizo Ulises en La Odisea y encontré que había una oferta turística que ofrecía ese viaje. Todo lo que está como turismo, es textual, sacado de una oferta de una agencia turística.

-Aparece la ruta de la seda y pensaba en Polo diciendo aquello que solo contó la mitad de todo lo que vio.

-No cuenta todo porque podría ser increíble, muchos no le creen, pero el libro se convirtió en una especie de Atlas de Oriente durante siglos. Así se leía en la época de Cristóbal Colón: “Tengo que llegar por el oeste a este lugar y encontrar estas cosas de las que este hombre habló”. Durante siglos Oriente fue concebido como lo había descripto Marco Polo. También él habla de sí mismo, cuenta que trabajó con el Gran Khan, que hablaba con todos y nadie se explica bien cómo pudo hablar con gente de tantas lenguas diferentes. Es literatura finalmente.

© LA GACETA

Perfil

Andrea Calamari nació en Santa Isabel, Santa Fe, en 1968. Es doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de Rosario, donde hoy es docente investigadora. Llevó adelante el podcast El oficio de leer para el Laboratorio Sonoro de la UNR y escribe en medios de Argentina (Clarín, Seúl) y España (Mercurio, Altaïr Magazine y JotDown Cultural Magazine, de la que además es editora para la Argentina).

Viajar y narrar*

Por Andrea Calamari

Desde el momento en que el humano es algo más que músculos, piel, pelos, hambre, sudor, quiere conocer y saber qué hay más allá. Somos la única especie que inventó una maquinaria más compleja que el simple desplazamiento: el viaje involucra el cuerpo y la mente, aviva fantasmas, genera preguntas, produce conocimiento.

El que salió a buscar comida y seguridad, después un lugar para vivir, más adelante otro y por fin uno donde asentarse. El que no se conformó con lo que tenía cerca y a la mano y quiso novedades. El que exploró para conocer, para nombrar el mundo y clasificarlo. El que buscó lo que no tenía y cambió mercancías con otros. El que se lanzó a conquistar. El que se desafió a sí mismo para llegar más lejos, más alto, más hondo. El que retó a todos para ser el primero. El que huyó. El que fue obligado a irse. El que salió a dar una vuelta. El que, pretendiendo descifrar el mundo, se encontró a sí mismo.

Viajeros todos.

No alcanza con andar, el viaje es una experiencia diferente porque es además un hecho narrativo: ir a ver cómo está hecho el mundo y volver para contarlo. Dice César Aira: “El problema para el narrador primitivo, cuando quiso contar algo más que una anécdota o una biografía, debe haber sido la falta de términos discretos en la experiencia. En efecto, el continuo de la vida que vivimos no tiene divisiones (o las tiene en exceso). El narrador tuvo que inventar principios y fines que no tenían un correlato firme en la realidad, y eso lo llevó a fantasías o convencionalismos, algunos tan imperdonables como terminar las historias de amor con una boda. Pero ahí estaban los viajes, que eran un relato antes de que hubiera relato: ellos sí tenían principio y fin, por definición: no hay viaje sin una partida y un regreso. La estructura misma del viaje ya es narrativa . Y como salir de la realidad cotidiana ya tiene algo de ficción, no había que inventar nada, lo que permitía inventarlo todo”.

*Fragmento de Volver para contarlo.