Este es un año para evocar a George Orwell. “Festejar” sería el verbo acostumbrado. Pero lo cierto es que él, por un lado, fue un escapista de los lugares comunes. Y, por otro, no menos cierto es que las alegrías le llegaron tarde. Cuando se repasan los hitos de su biografía, inclusive, da la impresión de que las satisfacciones fueron meramente espasmódicas. Una suerte de pausa en una vida atravesada por las privaciones, las guerras (porque estuvo en más de una) y las cicatrices. Las de las batallas. Las de la pobreza. Y las de la conciencia.

En agosto, Rebelión en la Granja, la novela que lo hizo nacer a la fama, cumplirá 80 años. Pero para entonces los homenajes y los análisis versarán sobre esa obra y, por supuesto, sobre la que vino después: la consagratoria 1984. Pero aunque imprescindibles, la calificación de “celebratorias” se torna superficial para la producción de Orwell. A tono con sus pesares, su creación es combativa. Renegante. Escrita desde las entrañas de la decepción y desde la denuncia de las estafas ideológicas. Y, sobre todo, comprometida en la lucha contra los totalitarismos. A diestra y siniestra.

Brillante, pero pobre

Ya habrá tiempo para Animal farm. Junio, en todo caso, es el mes para conmemorar el natalicio de Orwell, que nació el 25 de este mes del año 1903 en Motihari, India. Vino al mundo con el nombre de Erik Arthur Blair. Vivió sus primeros años allí porque su padre, Richard Blair, era funcionario británico, con una tarea que por entonces era perfectamente legal, pero que hoy resultaría imperecederamente oprobioso: el comercio del opio. Legado ominoso de las decimonónicas “Guerras del Opio” y de sus humillantes “acuerdos desiguales”.

Siendo niño, su madre, Ida Limouzin, de origen francés, lo llevó junto con sus hermanos a Inglaterra. El joven Erik ingresó a colegios de élite: a los ocho años entró a Sussex y, una vez que cumplió 13, al exclusivo internado de Eton, el mismo colegio donde se formaron los ex primeros ministros Boris Johnson o David Cameron, o el propio el rey Carlos III, así como sus hijos Guillermo y Enrique. Pero el joven Blair accedió a esa educación gracias a una beca. Durante toda su formación dos cuestiones fueron preclaras: sus notables condiciones intelectuales y sus notorias privaciones económicas.

Probablemente por ello, declinó en 1917 la beca que se le ofrecía para afrontar estudios universitarios. Optó (como aprisionado por la endogamia de clase que supo identificar Pierre Bourdieu) por aceptar un cargo de funcionario británico en una colonia. La tradición paterna gravitaba sobre él. Lo destinaron nada menos que a la India.

El hondo bajofondo

Hasta 1927 estuvo desempeñando funciones en el enclave asiático, sólo para comprobar que aunque era denominada como “La Joya de la Corona”, los habitantes de la India no eran tratados como gemas del imperio. Los brutales contrastes entre las castas y entre lo que por entonces se llamaban “las razas”, así como la dominación a que eran sometidos contra su voluntad los birmanos (él se desempeñaba en la policía de Birmania) terminaron resultando intolerantes. Así que pasó de ser un “representante de ley” para convertirse al anarquismo.

Volvió a Inglaterra a vivir (o más bien, a sobrevivir) como un indigente de solemnidad. Vivió como un “sin techo”, cuando no mendigaba, trabaja como cafetero o lavacopas o, en temporada, como jornalero en las granjas y en los huertos de lúpulo del condado de Kent. Los barrios bajos pasaron a ser no sólo su ecosistema, sino el paisaje de su literatura. Prueba de ello es su ópera prima de 1933: Sin blanca en París y Londres, donde recrea la experiencia de la marginalidad en esas dos grandes capitales. En su estancia en Francia recrea la violenta desigualdad entre el salón comedor de los restaurantes caros, donde centenares de personas gastan fortunas en comidas que ni siquiera desean, y las cocinas de los establecimientos, donde los turnos de trabajo son de 18 horas, sin más asiento que el bote de la basura. Al menos comen, pero nunca duermen: los albergues para los vagabundos se abarrotan de personas estragadas por la tos convulsa y la incontinencia, así que el trajín de los que van y vienen a los baños hace imposible conciliar el sueño durante la noche. Después, en Londres, descubre que todo eso es aún peor. Por ello, escribirá, nada pide de los indigentes: ni gratitud por la limosna ni energía pese al desempleo.

Precisamente, para publicar su primer libro es que decide adoptar un seudónimo. Asumía que el contenido avergonzaría a los Blair. Así que tomó su nombre de San Jorge, patrono Gran Bretaña. Y el río del condado de Suffolk le servirá como apellido. George Orwell publica su segundo libro en 1934: Días en Birmania. Pero nada gana con las publicaciones, así que busca trabajo en la docencia. Dos años después se casa con Eileen O’Shaughnessy. Su aversión contra el imperialismo es inclaudicable. Pero, como su matrimonio denuncia, está corriéndose del anarquismo hacia a la izquierda. Está desembarcando en el socialismo. Su esposa, con quien adopta un niño, muere en 1945.

Herido en su idealismo

La relación de pareja nunca fue modélica. Mucho se escribió al respecto. Allende las interpretaciones y la chismografía, el hecho es que Orwell, durante el mismo año de su boda, decide involucrarse en la guerra civil española. De nada sirven los intentos disuasorios de familiares y amigos. Se une a las filas armadas de los republicanos. Específicamente, se enrola en el Partido Obrero de la Unificación Marxista (POUM). Luchó en Aragón, donde una herida en la garganta lo puso al borde de la muerte. No perdió la vida, pero sí su timbre de voz original, que cambió para siempre como secuela de ese trauma.

Su recuperación tuvo lugar en un hospital de Cataluña, por ello, cuando fue dado de alta, se trasladó a Barcelona. Allí, en el corazón del bando republicano, se produjeron enfrentamientos que terminaron a los tiros. Orwell confrontó contra los comunistas del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) en los denominados “Hechos de Mayo” de 1937. Fue tomado prisionero y se salvó de ser fusilado porque aceptó dejar España.

Retornó a Inglaterra, sin rastros del idealismo que lo había llevado a convertirse en un miliciano convencido muy poco tiempo atrás. Testimonio del fratricidio de España, tanto como del desencanto de Orwell con las internas de los republicanos y con la intervención estalinista del Partido Comunista Español, es Homenaje a Cataluña, su libro de 1938.

Periodismo de guerra

La Guerra Civil Española terminó al año siguiente, en horario con el inicio de otro de los horrores del siglo XX: la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla el conflicto, Orwell se enroló en la “Guardia del Interior” (“Home Guard”), inicialmente denominada “Defensa Local de Voluntarios”, para enfrentar el ataque de las fuerzas del III Reich. No es que Orwell estuviera defendiendo al imperio: en todo caso, estaba siendo coherente con su credo: el repudio contra los totalitarismos. Ya fuera el nazismo, ese mal absoluto que encarnó la máxima expresión del populismo de derecha; ya fuera el stalinismo, y su pretensión de ser el primer principio y fin último de la ideología de izquierda.

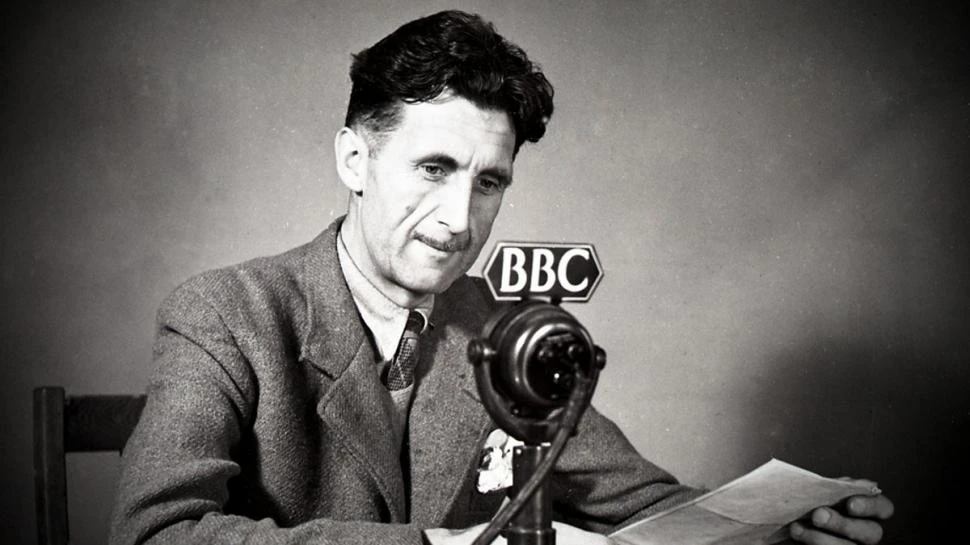

En 1941, Orwell está a cargo del servicio de la BBC para Oriente. Su conocimiento acerca de la India, por sus años de servicio como funcionario colonial, lo convierten en el hombre indicado para predicar en favor de la “causa” de las tropas de los Aliados y, consecuentemente, conseguir apoyos en favor de este bando.

A partir de 1943 trabaja como editor literario del Tribune, el periódico de la fracción de izquierda del Partido Laborista. Su obra periodística se tornará fecunda y mucho de ella puede visitarse en compilaciones que fueron publicados con posterioridad a su fallecimiento. Por ejemplo, Disparando al elefante y otros ensayos, que aparece en 1950; Así fueron las alegrías, de 1953; y, ya en 1968, la publicación en cuatro volúmenes de sus Ensayos Completos: Periodismo y Cartas.

La fábula de la traición

A Orwell aún le quedaba pendiente su revancha con la literatura. Y en 1944, en vísperas del fin de la Segunda Guerra Mundial, se enfoca en Rebelión en la Granja. La historia de una granja donde los animales se organizan para destronar a los humanos que son sus propietarios, que los someten a explotación por ser los propietarios de los medios de producción. La revuelta triunfa y sus protagonistas acuerdan el establecimiento de una sociedad igualitaria. Hasta tal punto que, en la pared de un granero, escriben las leyes sobre las que se fundará este nuevo orden. Algunos principios son domésticos. Por ejemplo, postulan que nunca un animal dormirá en una cama. Otros postulados son universales: todos los animales son iguales.

Sin embargo, con el correr del tiempo, comienzan a surgir situaciones por demás reñidas con la utopía. Se desata una interna feroz entre los porcinos a cargo de la administración y una facción se impone sobre la otra. El cabecilla derrotado resulta desterrado. El vencedor se rodea de perros asesinos. Y comienzan a sucederse hechos insólitos. Un día se descubre que, los que viven en el casco de la estancia, duermen en las camas de los antiguos humanos. Pero cuando van a contrastar este hecho con uno de los “mandamientos” fundadores, se dan con que lo escrito en la pared dice, ahora, que ningún animal dormirá en camas “con sábanas”. Lo que siguen serán abusos de poder y opresiones peores que las de los propietarios originales de la granja. En el muro del granero ya sólo pervive una norma escrita: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.

La fábula de Orwell es la denuncia descarnada y sardónica de la traición de Iosif Stalin contra los principios de la Revolución Rusa.

Cuando termina el libro, el problema que enfrenta Orwell es que, en un primer momento, no hay una editorial que quiera publicarlo. El occidente capitalista y la Unión Soviética viven la “luna de miel” sobreviniente a ser los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. El poder quiere lamer las propias heridas, no abrir un nuevo frente contra los socios de la victoria.

Orwell no se dejará doblegar y, finalmente, logrará imponerse a la censura británica de la época y la editorial Secker & Warburg será la que materializará el lanzamiento de Animal farm en 1945. El éxito será instantáneo. Finalmente, después de tanta guerra vivida en primera persona, de tanta oscuridad experimentada desde adentro, de tantas carencias sufridas en carne propia, llegaba la consagración profesional para el escritor. Y, fundamentalmente, la prosperidad económica.

“Gran Hermano”

Pese al éxito, no estaba todo dicho para él. El idilio entre el Este y el Oeste duró poco. George Kennan escribió su Largo Telegrama y advirtió tanto la vocación expansionista del comunismo soviético como la imposibilidad de armonizar intereses con quienes ya se veían en guerra contra el capitalismo. Harry Truman, que había asumido la presidencia de Estados Unidos tras la muerte de Franklin Delano Roosevelt aún antes del fin de la guerra (él autorizará la detonación de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945), impulsa la doctrina de contención del comunismo que llevará su apellido. La “gran alianza” se hace añicos. Y Stalin emprende el feroz “redisciplinamiento ideológico” de la URSS.

En 1948, justamente, Orwell encara su novela más icónica. Una que escribirá como una distopia y que bautizará invirtiendo dos dígitos de ese mismo año: se titula 1984. Allí describe los estragos que provoca una dictadura totalitaria en la cual cada uno de los aspectos de la vida de un ser humano es vigilada incesantemente por el “Gran Hermano”. La libertad, consecuentemente, se encuentra eliminada; y la verdad es estrangulada por las autoridades. “El Ministerio de la Verdad -que en neolengua se le llamaba el Miniver- era diferente, hasta un extremo asombroso”, escribe Orwell. “Desde donde Winston se hallaba podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del Partido: La guerra es la paz - La libertad es la esclavitud - La ignorancia es la fuerza”.

Los intelectuales de izquierda repudiaron hasta el paroxismo la mirada de Orwell. En contraste, el éxito de 1984 lo encumbró y le dio la misma talla que a Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, y de Ray Bradbury, creador de Farenheit 451. 1984 se publicó en 1949, año en que Orwell contrajo matrimonio por segunda vez. Se casó con Sonia Brownell, editora de la revista literaria Horizon, el 13 de octubre de 1949. Y al igual que en sus primeras nupcias, se iría al poco tiempo. Pero esta vez lo haría para siempre. Falleció en Londres el 13 de enero de 1950, víctima de tuberculosis. Tenía 46 años. Su obra no deja de sobrevivirlo.

© LA GACETA