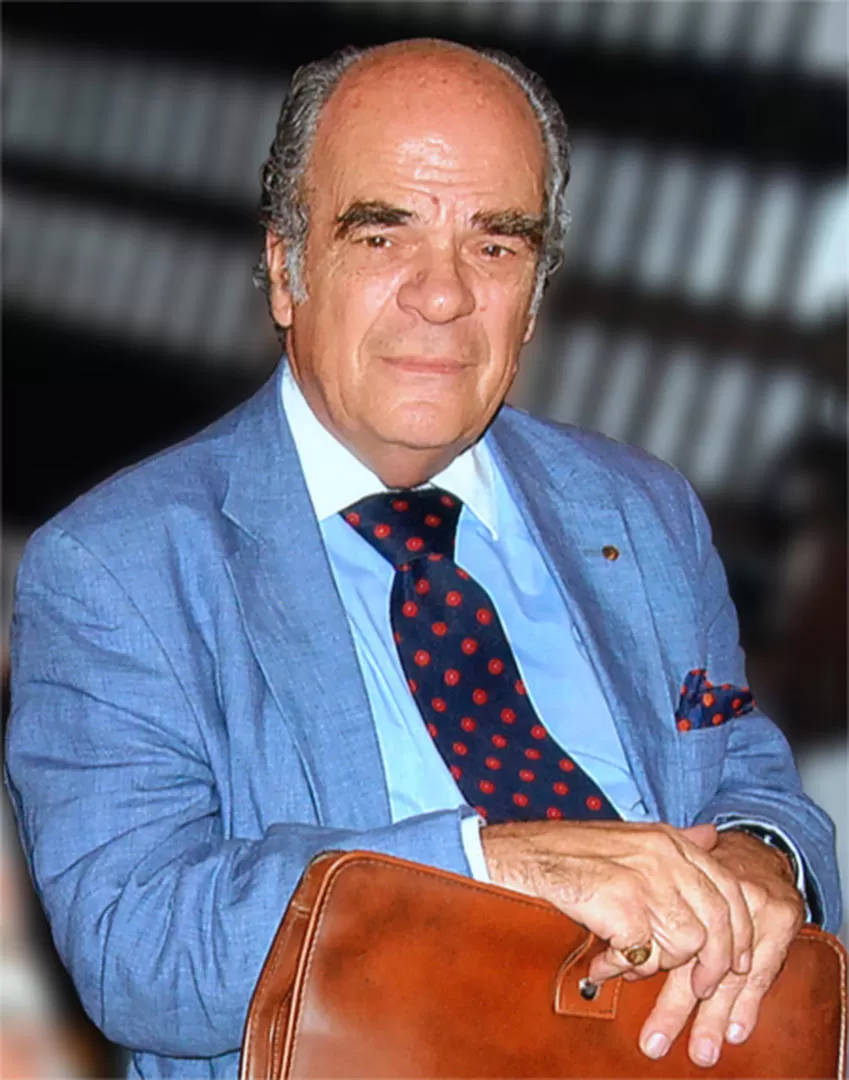

GENIO Y FIGURA. Desde joven Páez de la Torre (h) fue singular en una generación de intelectuales en la historia y en el periodismo. la gaceta / archivo

GENIO Y FIGURA. Desde joven Páez de la Torre (h) fue singular en una generación de intelectuales en la historia y en el periodismo. la gaceta / archivo

No había interlocutor que no se amedrentara con tan implacable mirada. Porque él sabía lo que pasaba. Era perspicaz y cualquier equívoco o falta de consistencia en una afirmación era puesta en evidencia. Siempre elegante, vestido de traje y con gemelos, sus zapatos bien lustrados, su alrededor perfumado y una postura displicente que nunca lo hundía en la silla. El tono de voz era firme y claro. Amaba un Tucumán ya perdido que continuamente brotaba de sus labios. No evitaba hacer presente aquel mundo vivido en su juventud, y sin embargo estaba al tanto de cada noticia de actualidad. Un buen café y una buena comida, de las que gozaba como alguien aferrado alegremente a la vida, no eran más importantes que las voces de sus amigos y la presencia, “aunque sea sólo para estar cerca”, de una compañía femenina. Un galante, un caballero.

Amaba la literatura. García Márquez encabezaba un panteón que llegaba hasta el más ignoto escritor de novelas policiales baratas. En la literatura estaban contenidos los secretos de la vida. La incontenible cantidad de citas que ocupaban sus palabras lo hacían parecer por momentos un prodigio. Admiraba la escritura rica y precisa con la que Borges reproducía la experiencia de un hombre. Le fascinaba el comienzo del Aleph: “La mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita”, repetía, con la cadencia de una verdad que se revelaba.

El historiador

Páez de la Torre. “Hijo”, corregía; pues admiraba a su padre. Abogado, como aquel, se había dedicado desde siempre a bucear en el pasado de Tucumán. Era un incansable escrutador de documentos. No escatimaba tiempo para empeñarse en los papeles resecos del Archivo Histórico de la Provincia (al que dedicó gran parte de su trabajo), como tampoco tenía respiro a la hora de buscar documentación en casas de familia. Le cabía más que a nadie la definición de historiador como un “poeta del detalle”. Un buscador con el olfato de un sabueso. Un cazador certero de vestigios escondidos. “El libro tiene que estar en manos de quien es capaz de leerlo, no de quien lo usa para decorar un living”. A su enorme poder de seducción le había sumado la buena predisposición de un público que soñaba verse reflejado en sus columnas.

Refunfuñaba cuando lo buscaban en el trabajo, su castillo. Minutos después, con una enorme sonrisa gozaba de la ayuda que podía aportar a cualquier investigación. Sus publicaciones eran leídas por casi todos los investigadores interesados en la provincia, para luego “pasarlo por el microscopio de la historia académica”. Su manejo impecable de las fuentes, su impresionante conocimiento de los archivos y las colecciones lo hacían imprescindible. Un “rankeano”, lo tildaban algunos para hacer referencia al prusiano Von Ranke, señalando su gravitación decimonónica, su método anacrónico y su enorme fama. Y sí, su grandeza era ese anacronismo, que no se agotaba y pervivía. Un fuera de época y un fuera de serie.

El periodista

También en LA GACETA era un excéntrico. El escritor del segundo piso a quien acudían todos a consultar. Su galería de periodistas ejemplares empezaba con nuestro Tomás Eloy Martínez y se extendía hasta el norteamericano Ben Bradlee, editor del Washington Post durante el caso Watergate.

Hace muchos años, contaba, un profesor universitario cuestionó, a sus espaldas, su labor de historiador, endilgándole el mote de periodista en su acepción más mezquina. La mala intención del comentario ni lo despeinó. Pretender desprestigiar la labor periodística le parecía de una total ignorancia. Debía seguir trabajando. Empujado por el enorme orgullo de escribir en un diario. Fue un periodista de todos los días. Ese que nos llenó de historia durante 40 años.

Desde la historia épica de la construcción nacional, al murmullo de un pueblito sin nombre, llenaba todos los días una columna con la esperanza de que pudiera interesarle a sus lectores. Los últimos años llevaron el nombre de “Apenas Ayer” y “De memoria”, un esfuerzo de continuidad increíble. Se había incorporado a la Redacción de LA GACETA con sólo 21 años, en 1962. “Nunca pensé que me quedaría aquí por el resto de mi vida”.

El fin de una generación

Fue el último de una generación de intelectuales y también de una forma de hacer periodismo. Tenía toda la historia de LA GACETA en la cabeza. Esa cabeza que se acordaba de todo, de absolutamente todo. Aportó sus condiciones al Archivo del diario, siguiendo el legado de Ramón Leoni Pinto. “Fue él quien le dio forma a esta maravilla que es el Archivo” reconocía siempre. Le había fascinado compartir trabajo con Leoni, quien era admirado historiador y maestro. Lo mismo que hacía con “El Chivo” Ardiles Gray, con Rubén Rodó o con Arturo Álvarez Sosa, como periodistas. Amaba cada detalle del mundo que le había tocado vivir. Generoso de admiración, había visto a los linotipistas componer “con la velocidad de un rayo” los renglones de los textos al revés. Había visto llegar las noticias en teletipos y, hasta el final, cambiaba el cartucho de su enorme lapicera de tinta verde.

“Ya nada de eso existe”, decía, mientras se admiraba porque le podía dictar sus notas a un micrófono, al tiempo que esas palabras se transcribían en una pantalla. Se imaginaba un sobreviviente de un mundo en fuga. No era en vano esa cualidad. A cambio de tamaña curiosidad, de tanta ingenua y maravillosa capacidad de admiración, podía conjugar la alquimia de hacernos vivir el pasado. Magia singular la de poder recrear un mundo con todas las partes en su lugar. Aspiraba a ese don del creador, por sobre el del científico, en que veía convertida la profesión del historiador. Era y fue siempre un hijo de Groussac.

Carlos Páez de la Torre (h) solía no tener reparos en espetar una opinión por más polémica e incorrecta que pudiera parecer. Ser soberbio era su forma de ejercer un protagonismo que, en su caso, parecía no tener ambigüedades. Las cosas claras y sin vueltas. Actuar con severidad y justicia era lo que realmente le importaba. Era lo que seducía a aquellos que acudían a su consulta o sus consejos. La frente amplia remataba una cabeza inconfundible desde la que sus pequeños ojos lo atravesaban todo.

Pasaba las tardes anaranjadas de Tucumán en las mesas de los bares, cruzando las piernas y pitando su cigarrillo. Deslumbrante. Elegante. Con opiniones tajantes, rayanas con la insolencia, atravesaba las puertas del dandy para ser un descortés educado.

Lo que queda

Como colega y compañero de sus últimos emprendimientos librescos, publicados aquí en LA GACETA y abocados a las imágenes de Tucumán, cometeré la torpeza de desatender uno de sus consejos: evitar la primera persona en un artículo. Pero la necesito para valorar su don de amigo. Ese que estaba detrás del hombre público. Su familia estaba presente en su conversación. Gran y cariñoso amigo. Repetía, que tanto la amistad como el trabajo “son una religión”. A ellos hay que dedicarse. Se los ha de cultivar todos los días. Haciéndose eco de su cuento favorito, vuelve su voz, café de por medio: “cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado; muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación”. Vanidad, amor y melancolía eran sus pilares ocultos.

El último año se lo vio más cansado. Seguramente. Queda su imagen arremetiendo con paso poderoso, como mascarón entre el oleaje de la gente. Lanzando afirmaciones a diestra y siniestra. De esa memoria que, lamento decir, se llevará el viento, quedan todos sus escritos, que no son pocos. Queda apego a lo que se quiere. El coraje de enfrentar las dificultades. El implacable mandato de estudiar y leer antes de hablar. La ciudad lo va a extrañar.